市場環境と課題の構造

全国で空き家の増加が続き、住宅の老朽化、人口減少、流通の非効率が複合的に影響している。立地・建物スペック・インフラ条件が地域ごとにばらつき、従来型の一律な対策では収益化の筋道が描きにくい。所有者情報の分散、現況把握の困難、改修費用の不確実性、出口の限定性が投資判断を遅らせ、社会的コストを増大させている。

AIによるデータ統合と可視化

行政の空き家台帳、固定資産関連情報、登記、賃貸・売買実績、公共交通時刻、医療・教育アクセス、ハザードマップ、地価動向、観光統計などを統合し、GIS上でマイクロマーケットをクラスタリングする手法が普及している。衛星画像やドローン画像を用いた画像認識により屋根・外壁の劣化度を推定し、スマートメーターの需給データから居住実態や季節稼働を補正するなど、物件の「見える化」が進む。これにより投資家は、街区単位で需要の弾力性や再生のスイートスポットを把握できる。

取得・デューデリジェンスの自動化

自然言語処理で権利関係書類、建築確認、違反履歴、管理規約等の大量文書を解析し、リスク項目を抽出・優先度付けするワークフローが効果を上げている。自動評価モデル(AVM)は低流動性エリアに対応するため、成約事例に加え、歩行可能性、冬季降雪、勾配、騒音、バス本数、近隣雇用密度などの代替データを特徴量として取り入れ、価格の信頼区間を提示する。構造・設備の画像から改修必要部位を推定し、標準工事単価とロジスティクスを組み合わせて工期・コスト分布を出力することで、入札前の事業性判定が迅速化する。

価値創出と運用最適化

需要予測モデルは賃料水準だけでなく、滞納率、入退去季節性、短期・中期・長期のテナントミックス最適解を提示する。内装・断熱・設備更新の組合せに対し、エネルギー消費と快適性、補助金適用可能性、将来の修繕費逓減効果を同時最適化する設計支援が実用段階にある。運用期はIoTセンサーとBEMSで稼働率・光熱費をリアルタイム学習し、空調・給湯の需要応答を自動制御して運営費を圧縮する。これにより同一立地でもNOIの底上げが可能となる。

有望な投資セグメント

地方中核都市の駅徒歩圏にある小規模戸建・長屋は、外観を保全しつつ内装を再生するコリビングやマンスリー需要で収益化余地がある。郊外の団地ストックは高齢者向けサービス付き賃貸、地域包括ケア拠点への転用が現実的で、医療・介護事業者との協業で安定キャッシュフローを確保できる。観光地周辺の空き家は法規に適合した宿泊・ワーケーション施設としての再生が想定されるが、季節変動を織り込んだダイナミックプライシングが鍵となる。商店街空洞化エリアでは、アトリエ・クラフト工房・子育て支援施設など非住宅転用の社会的リターンが高く、インパクト投資の対象として資金を呼び込みやすい。

ファイナンスとスキーム設計

AIが算出する改修後キャッシュフローの確率分布を前提に、メザニンやリカバリー条項付デットを組み合わせたストラクチャリングが増加している。小口化やセキュリティ・トークンによる持分発行は、透明な開示と価格発見が条件となるが、改修マイルストン連動のエスカローション条項を組み込むことで投資家と運営者のインセンティブを整合できる。省エネ改修・耐震補強は補助金や税制優遇の適用余地が大きく、AIが制度要件を自動判定し、申請スケジュールとキャッシュフローを同期させる運用が有効だ。

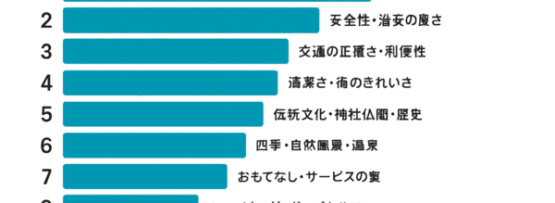

官民データ連携と地域実装

自治体の空き家バンクと民間プラットフォームのAPI連携により、物件の状態、危険度、地域ニーズをスコア化し、解体・再生・利活用の優先順位を自動提示する取り組みが広がっている。学校区再編、公共交通再編、観光振興計画などマスタープランをモデルに内生化し、再生後の波及効果(固定資産税増、商業売上、移住者増)を可視化することで、包括的な官民連携スキームを組みやすくなる。

リスク管理とガバナンス

アルゴリズムのバイアスによる地域間差別や特定属性の排除を避けるため、特徴量の監査、説明可能性、結果の人手検証が不可欠である。個人情報・位置情報の取り扱いは最小化と匿名化を徹底し、画像解析では表札・人物の自動マスキングを標準とする。用途変更・宿泊運営・景観規制など法令遵守の自動チェックリストを維持し、行政手続きの変更を継続学習で反映することで、法的リスクを抑制する。

実行プロセスとKPI設計

案件発掘から出口までを、スクリーニング(物件スコアと地域スコア)、クイックDD(権利・構造・ハザード)、事業計画(改修メニューと資金計画)、施工管理(進捗と原価のダッシュボード)、運用(稼働率・NOI・エネルギー指標)、出口(売却・借換)の6段階に分解し、段階ごとに予測値と実績の偏差をKPIで追う。偏差要因の帰属分析を継続することでモデルの精度が向上し、同時に人材のスキル標準化につながる。

収益性の見通し

取得単価が抑えられる空き家再生は、適切な改修水準と運用モデルを選択できれば、同一エリアの既存賃貸に対しキャップレートで上乗せが見込める。とりわけ小規模分散投資においてAIの意思決定支援はスピードと一貫性を提供し、ポートフォリオ全体での空室損失低減と運営費効率化を通じてリスク調整後利回りの改善に寄与する。地域の需要構造に適合した転用先の選定が前提となる一方、データ駆動の手法は試行錯誤のコストを削減し、再生案件の再現性を高めている。