かかりつけ医とオンライン診療の役割分担の再定義

医療の質と効率を両立させるには、継続性を担保するかかりつけ医と、アクセス性に優れるオンライン診療を補完的に運用する設計が有効とされる。かかりつけ医は既往歴・検査結果・生活背景を一元管理し、診断精度と不要な重複検査の抑制に寄与する。一方、オンライン診療は軽症の初期対応、慢性疾患の経過観察、服薬フォロー、生活指導に強みを持つ。両者をAIトリアージで接続することで、対面が必要な症例を適切に抽出し、非対面で完結可能な症例は遠隔に振り分けることが可能になる。

AIトリアージの基本設計と安全装置

AIは症状の重症度、発症時期、併存疾患、年齢、妊娠の有無、服薬状況、バイタルや在宅測定値を統合して受診先を提案する。設計上は「レッドフラッグの即時抽出」「同日対面の推奨」「48時間以内対面」「オンライン可」「セルフケア可」の層別化が有効である。安全性確保のため、救急症状の高感度検出、曖昧回答時の対面優先、連続症状の再評価リマインド、人手によるオーバーライド、バイアス検証と説明可能性の担保が必須となる。

症状別・受診先の最適解

呼吸器症状では、呼吸困難、チアノーゼ、SpO2低下、胸痛、急速な増悪は救急・対面が適切。軽度の咳・鼻症状、発熱が軽度で全身状態良好、基礎疾患が安定している場合はオンライン初期対応が機能しやすい。喘息のコントロール確認や吸入手技指導は遠隔での教育効果が高い。

消化器症状では、持続する激しい腹痛、血便・黒色便、頻回の嘔吐による脱水、黄疸は対面での診察と検査が推奨。食あたりが疑われる軽症下痢、嘔気のみ、胃食道逆流症の再燃などはオンラインでの問診と生活指導、必要に応じた処方で対応可能である。

排尿・婦人科領域では、排尿時痛や頻尿のみで発熱がなく全身状態良好ならオンラインで初期治療が可能なことが多い。一方、腰背部痛や悪寒戦慄、妊娠中の出血・下腹部痛、強い骨盤痛は対面での評価が不可欠となる。緊急避妊の相談やピルの継続はオンラインの利点が大きい。

皮膚症状では、限局した軽症の湿疹、にきび、軽度の接触皮膚炎はオンラインでも写真・動画で評価しやすい。蜂窩織炎の疑い、広範囲の発赤、急速な腫脹、粘膜病変や全身症状を伴う発疹は対面での評価、培養や採血が望ましい。

眼・耳鼻咽喉では、視力低下、激しい眼痛、光視痛、片側顔面のしびれを伴う症状は緊急対面が必要。ものもらい、結膜炎の軽症例、花粉症の再診、軽度の耳閉感はオンラインでのフォローに適する。耳痛と高熱、耳漏を伴う場合は鼓膜所見が鍵となるため対面が優先される。

神経・循環器では、突然の片麻痺・構音障害・意識障害、胸痛・圧迫感、動悸と失神は救急への直行が原則。慢性の高血圧や脂質異常症のコントロール確認、家庭血圧・体重・症状日誌の共有はオンライン管理に向く。

メンタルヘルスでは、希死念慮や自傷の具体性が高い場合は速やかな対面評価と安全確保が必要。軽中等度の不安・不眠、うつ病の維持療法のフォロー、認知行動療法のセッションはオンラインでの継続が有効である。

小児では、哺乳力低下、反応性低下、呼吸困難、ぐったり、3カ月未満の発熱は対面評価が推奨。軽度の上気道症状、アトピーのコントロール、夜間の発疹相談は写真とバイタルの確認によりオンラインで初期対応可能だが、全身状態の変化には低しきい値で対面へ切り替える。

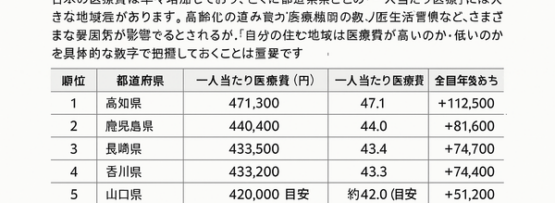

医療費を抑える具体策

適切な受診先選択が最も大きな節約効果を生む。救急外来の時間外利用は加算が大きく、非緊急症状の夜間受診を避けるだけでも支出は減少する。かかりつけ医での継続管理は重複検査や過剰処方の抑制に資する。生活習慣病は家庭血圧や体重、服薬アドヒアランスのデータを事前共有し、短時間のオンライン再診に切り替えると移動・待ち時間のコストも低減する。

薬剤費では、後発医薬品の活用、単剤化・定期処方の最適化、不要なサプリメントの見直しが有効。リフィル処方箋の活用により、病状が安定した患者は受診回数と処方料の一部を抑えられる可能性がある。処方の一元化と薬局での重複チェックにより相互作用を回避し、結果として医療費の高騰リスクを減らす。

検査費では、同一医療機関でのバンドル実施により採血・画像の重複を避け、経年的な比較が容易になる。AIはリスク層別に基づき「やるべき検査・不要な検査」の推奨を提示し、過少・過剰の双方を抑制する。リハビリや栄養指導、禁煙支援はオンライン併用で脱落率を下げ、合併症予防による長期的な費用削減効果が期待できる。

受診フローの最適化とツール活用

受診前のAI問診で症状・既往・薬剤・家庭測定値を収集し、重症度の一次判定を実施する。オンライン適応であれば、ビデオ通話と画像共有、セルフ検査キットの活用、電子処方箋の発行、薬局でのオンライン服薬指導までを一気通貫で完結させる。対面が必要と判定された場合は、必要検査の事前指示、来院時間帯の最適化、当日の同意取得を済ませることで滞在時間を短縮する。慢性疾患はダッシュボードで指標の推移を可視化し、治療目標未達時のみ対面強化するアダプティブ・フォローが有効だ。

データ連携とプライバシーの要点

電子処方箋やパーソナルヘルスレコードを介して、かかりつけ医、専門医、薬局、訪問看護が同じ情報を参照できれば、診療の重複と齟齬は減少する。データの最小限共有、患者の明示的同意、二要素認証、アクセスログの監査はプライバシー保護の基本である。AIが意思決定を補助する際は、推奨理由の提示と、誤判定時の迅速なフィードバック回収が運用上の鍵となる。

指標で検証する運用の質

設計の妥当性は運用データで検証されるべきである。具体的には、救急搬送の適正化率、重症事例の見逃しゼロの継続日数、オンライン完結率と再来率、抗菌薬の適正使用率、1人当たり医療費の年次推移、患者満足度と離脱率などが主要指標となる。これらをかかりつけ医単位でダッシュボード化し、AIの閾値やフローを継続的にアップデートすることで、医療安全と費用対効果の両立が現実的になる。