課題の定義:スピードと品質を両立できないジレンマ

アプリを「速く」届けるほど、品質、保守性、セキュリティが後回しになり、技術的負債が積み上がる──これは多くのチームが直面する現実です。要件の不確実性、再利用の不足、レビューやテストの属人化がボトルネックとなり、結局遅く高くつく。AIは魔法ではありませんが、標準化・自動化・検証をワンセットで組み込み、初速と持続的な速度を同時に高める「設計図」を提示できます。

設計図の核:モジュール化と契約駆動

まずは分割統治。業務ドメイン単位で機能をモジュール化し、データと振る舞いを内包させます。過度なマイクロサービス化は避け、モジュラーモノリスから開始するのが現実的です。外部との境界はAPI契約(OpenAPI/JSON Schema)を先行定義し、実装は契約に従う「Contract First」を徹底。フロントはデザインシステムに基づくUIコンポーネントで再利用率を最大化します。

AI支援の要:要件→設計→コードの連結

- 要件整流化:ユーザーストーリーと受入基準(Given-When-Then)をAIで明確化。

- 契約生成:受入基準からAPIスキーマのドラフトを自動生成し、人間が承認。

- スキャフォールド:認証、リスト/詳細/作成などのCRUDをテンプレートから自動生成。

- レビュー補助:スタイルガイドとアーキ規約をプロンプトに埋め込み、差分指摘を自動化。

- テスト自動化:契約から契約テスト、受入基準からE2Eテストを生成。

プロンプト設計とガードレール

AI活用の要は文脈提供です。リポジトリのREADME、アーキ方針、命名規約、セキュリティ方針を「システムプロンプト」として固定化。出力形式(言語、フレームワーク、例外処理、ログ粒度)を明示し、生成物は必ずCIで検証する二重のガードレールを敷きます。

推奨パイプライン:高速を支える自動化

- プリコミット:フォーマット、リンティング、型チェック。

- CI:ユニット/契約/E2Eテスト、静的解析、依存関係監査。

- プレビュー環境:PRごとにデプロイし、プロダクト/QAが即確認。

- CD:本番は段階リリースとフィーチャーフラグで影響を局所化。

品質とセキュリティを「既定」にする

品質は後付けでなく既定値に。入力検証、認可、監査ログ、レート制限などのクロスカット機能を共通ミドルウェアとして提供し、各モジュールは組み込むだけにします。観測性はメトリクス・ログ・トレースを標準化(例:OpenTelemetry)。AIは脆弱なコードパターンやN+1クエリを自動検知し、修正候補を併記します。

チーム運用:メトリクスで回す

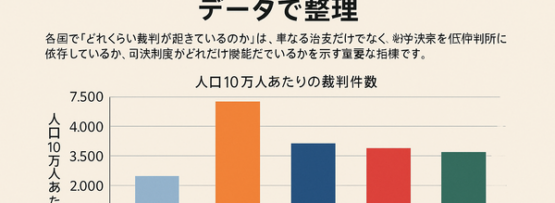

速度は感覚ではなく指標で管理します。変更のリードタイム、デプロイ頻度、変更障害率、復旧時間(いわゆるDORAメトリクス)をダッシュボード化。AIはボトルネック(テスト待ち、レビュー滞留、環境競合)を可視化し、キューの解消順序を提案します。設計審査は「短時間・高頻度」で、アーキ原則に反する差分のみを集中的に扱います。

導入ステップ:小さく始めて広げる

- 0〜2週:デザインシステム、API契約テンプレ、CIテンプレを整備。

- 3〜6週:パイロット機能でAIスキャフォールドと契約テストを運用。

- 7〜10週:プレビュー環境と段階リリースを導入、メトリクスを可視化。

- 11週以降:テンプレと規約を成果に合わせて更新し、他モジュールへ展開。

まとめ:速度の正体は再現性

高速開発の鍵は、人の頑張りではなく「再現可能なプロセス」と「変更に強い設計」を持つこと。AIは要件整流化、スキャフォールド、レビュー、テスト生成で摩擦を減らし、チームは判断に集中できます。小さく始め、計測し、仕組みを改善し続ける。この反復こそが、短期の初速と長期の持続速度を同時に実現する最短ルートです。