マルチクラウド災害対策の前提が変わった

複数クラウドの組み合わせは冗長化の手段から、地政学・コンプライアンス・サプライチェーンを含む全社レジリエンス戦略の中核へと位置づけが移っている。単一クラウド内のマルチリージョンだけでは、制御プレーンの系統障害、共通依存の脆弱性、DNS・認証基盤の外乱といった相関リスクを切り離しきれない。AIは膨大な運用・障害・コストデータを横断的に学習し、確率×影響度でリスクを定量化しながら、業務重要度とRTO/RPOを満たすための構成・運用の最適点を探索できる。

AIが導くリスク・コスト最適化フレーム

最適化の軸は、業務単位のRTO・RPO、可用性SLO、データ主権、セキュリティ要件、運用成熟度、そして総保有コストに分解される。AIは資産台帳と依存関係をグラフ化し、障害伝播のシナリオをモンテカルロで評価する。期待年間損失の最小化とSLO順守率の最大化を目的に、アクティブ−アクティブ比率、同期/非同期レプリケーションの閾値、フェイルオーバー判定ロジック、待機系の規模をパラメトリックに調整する。時系列の複製遅延・エラー率・ネットワーク輻輳を学習し、事前に容量を再配置する予測制御が可能になる。

アーキテクチャ・パターンの選択

AIはワークロード特性に応じ、次の代表パターンのポートフォリオを提示する。

- マルチクラウド・アクティブ−アクティブ:読み書き分散と即時フェイルオーバー。整合性コストと複雑性が高い一方、RTO/RPOは最小化。

- ウォームスタンバイ+共有コントロールプレーン連携:本番は片系主体、待機系は縮退構成で常時同期。コストと復旧時間のバランスが取りやすい。

- データ優先レプリケーション+オンデマンド再構築:ストレージとメタデータを多重化し、アプリはIaC/イメージから迅速再展開。RPOは確保しつつRTOは業務要件次第。

データ整合性と複製戦略

整合性選択は最適化の核心となる。グローバル書き込みが不可欠なら、コンフリクト回避スキーマ、CRDT、パーティション分割によるリージョン・クラウド局所性の最大化が有効。勘定系や台帳では同期コミット範囲を限定し、二相コミットや外部整合チェックサムで不整合検知を強化する。分析・ログ領域は非同期レプリケーションとオブジェクトストレージのイベント駆動複製、CDCによる遅延同期でコスト効率を高める。AIは遅延とスループットの実測値から、バッチサイズや圧縮方式、スナップショット間隔を動的にチューニングする。

ネットワークと名前解決の弾力性

経路多様性を確保するため、パブリックとプライベートの二重経路、SD-WANのポリシーベース制御、エニーキャストやマルチベンダDNSを併用する。ヘルスチェックはアプリ層シンセティックを基準とし、DNS TTLは短縮しつつキャッシュのスラッシングを抑えるため段階的切替を採用する。証明書は自動発行・ローテーションをクロスクラウドで統一し、BGPやグローバルアクセラレータの挙動はカオス演習で定期検証する。

アイデンティティと鍵管理の独立性

認証・認可はOIDC/SAMLで連携し、ロールはクラウド横断で最小権限を共通定義する。KMSやHSMはキーマテリアルの所在と復旧手順を明確化し、封筒暗号でクラウド依存を低減する。シークレットは短寿命トークン化し、片系障害時も発行系に到達可能な経路を確保する。AIは権限の使用頻度とリスクを評価し、過剰権限の自動検出とリメディエーションを促す。

運用自動化とAIOps

IaCとPolicy as Codeで全構成を可観測にし、ドリフト検出とコンプライアンス評価を継続的に行う。フェイルオーバーはランブックを自動オーケストレーションし、カナリア・シャドーで影響最小化を図る。AIは異常検知で早期兆候を捉え、SLO消費速度に応じて切替しきい値を自律調整する。定期的なゲームデイで復旧時間・手順成功率のメトリクスを更新し、モデルの事前確率を学習させる。

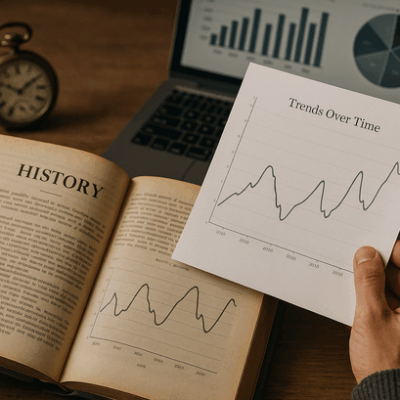

コストの現実解とFinOps統合

コストは転送課金、待機系リソース、データ複製、監視・ログ集約が主要因となる。AIは業務カレンダーとトラフィック特性を用い、待機系のスケールを時間帯で最適化する。スポットや短期割引の活用範囲をワークロードごとに制約し、データ出庫のホットパスとコールドパスを分離して費用を抑制する。リスク調整後のダウンタイム損失と月次コストを同一単位で比較し、経営意思決定の材料を提示する。

評価指標と可観測性

RTO/RPOに加え、MTTD/MTTR、複製遅延分布、部分的可用性率、切替成功率、データ再検証の整合率、SLO違反ポイント、演習頻度が主要KPIとなる。OpenTelemetryでトレース・メトリクス・ログを統一し、ユーザー体感遅延を合成監視と実測RUMで相関させる。AIはKPIの因果影響を推定し、次に強化すべきボトルネックを提示する。

ワークロード別の最適ポートフォリオ

決済やコア業務は書き込み局所化+厳格な整合検証のアクティブ−アクティブ、在庫・予約はCRDTや可換更新で競合許容、分析・機械学習は非同期の多拠点複製、社内ポータルはウォームスタンバイでコストを抑えるといった分散配置が現実的である。規制データは所在制約を満たすためデータ平面を域内完結させ、制御面のみグローバル冗長化する。AIは各ワークロードの価値密度と障害感受性からポートフォリオの比率を自動提案する。

アンチパターンの回避

- 単一ベンダのDNS・認証・監視に集中する隠れた一点障害

- レプリケーション遅延の可視化不足による一貫性崩壊

- IaC外構成の手作業変更による復旧不可

- 復旧演習の欠如と手順の属人化

- データ出庫コストの過小評価によるフェイルオーバー不能

最適解の姿

単一の万能解は存在せず、AIが業務単位のリスク・コスト・技術制約を同一キャンバスに射影し、複数パターンの混成で全体の期待損失を最小化することが要諦となる。制御面の独立性、データ面の整合性設計、ネットワークと名前解決の二重化、アイデンティティと鍵管理の分離、運用自動化と継続検証を柱に、観測データで継続学習する閉ループを築くことで、マルチクラウド災害対策は静的設計から適応的最適化へと進化する。