適用対象とリスクの輪郭

本法は、労働者ではなく、業務委託により仕事を受託するフリーランスを保護対象に据える。典型は従業員を使用しない個人の受託者で、クリエイティブ、IT、メディア、営業支援、専門職など広範な取引形態を含む。雇用か委託かの線引きは依然として労働関係法令の枠組みに委ねられるため、指揮命令、代替性、報酬の性質、業務遂行の独立性といった要素の総合評価が重要となる。下請代金支払遅延等防止法(下請法)や独占禁止法の適用領域と重なる場面も多く、企業は重畳適用の前提で統合的なコンプライアンス体制を設計する必要がある。

発注側の義務と禁止行為への対応

実務上の中核は、委託条件の明示と交付、報酬支払の期限管理、取引の一方的変更・受領拒否・買いたたき等の不当行為の抑止である。発注側は、委託内容、報酬額、支払期日、納期、検収方法、知的財産の帰属・利用許諾、守秘義務、再委託の可否・条件等を、書面または電磁的方法で事前に交付する体制を整える。支払は検収(受領)基準の明確化とセットで管理し、期日を過ぎる運用を例外化する。妊娠・出産、育児・介護等を理由とする不利益取扱い、ハラスメントの防止措置、募集情報の真実性確保も要件化されるため、社内規程・窓口・研修・監査ログを含む証跡整備が不可欠となる。

支払・契約管理の実務設計

基礎要素は、契約テンプレートの標準化、電子交付・合意フローの可視化、検収プロセスの時限管理、支払サイトの短縮である。変更依頼や追加対応は、合意形成前に影響見積とリードタイムを提示し、記録化する。受領基準は成果物の品質要件、受入試験、修正回数・範囲、追加費用の発生条件まで定義し、個別見積とひも付けて管理する。会計・購買・法務・現場のKPI(期日内支払率、条件交付率、検収遅延率、差戻し理由の記録率)を設定し、月次レビューで例外処理を是正する。

フリーランス側のセルフガバナンス

受注側は、見積前に要件をテキスト化し、作業外事項・想定外対応の単価、権利帰属、二次利用、秘密情報の定義、生成AIの利用可否・出力の取扱いを明確にする。発注側の交付文書に不足があれば追補記載を求め、電子交付の保全とタイムスタンプ付与で証拠力を高める。検収に関しては、納品・受領の時点、差戻しの正当事由、無限定な再修正の回避、遅延・中途解除時の清算条項を重視し、期日の合意とリマインド運用を標準化する。公募案件では、募集条件と実際の委託条件の齟齬を特定し、記録化したうえで差異を是正する交渉が有効となる。

プラットフォーム仲介と情報開示

マッチングプラットフォームは、手数料、支払スケジュール、評価アルゴリズムの基準、取引停止・アカウント制限のルール、紛争処理手続の明確化・可視化が焦点となる。募集表示は職務内容、成果物、報酬、納期、募集条件、必要スキル、成果の権利帰属を具体的に記載し、変更時の追跡可能性を確保する。メッセージや仕様書、履歴のエクスポート機能、検収・支払のステータス表示、苦情・相談窓口の応答SLAを整備すると、規制対応と利用者の権利救済の両面でリスクが低減する。

証拠化と紛争対応の標準装備

通信記録、バージョン管理、要件定義書、見積・注文・納品・検収の各ドキュメント、打合せメモ、タスク管理ログ、時刻認証の体系化が紛争対応の基盤となる。差戻し理由と修正指示は、客観的な品質基準にひも付けて記録化し、主観評価の逸脱を抑制する。報酬遅延・一方的な条件変更・受領拒否が生じた場合は、事実関係の整理と是正要求の書面化、社内外の相談窓口の活用、行政への情報提供ルートの把握が有効に機能する。社内監査は抽出サンプリングではなくハイリスク取引(高額、短納期、仕様変更多発、プラットフォーム外コミュニケーション)を重点監視対象に指定する。

関連法とのクロスオーバーと設計論

下請法が適用される取引では、支払遅延、減額、返品、買いたたき、経済上の利益の不当な提供要請が追加的なリスクとなる。独占禁止法上の優越的地位の濫用や、景品表示法の不当表示、著作権法・不正競争防止法の権利帰属・秘密管理、個人情報保護法の委託先管理、消費税・インボイス制度の実務セッティングなど、周辺法制の要件も同時に走らせる必要がある。雇用類似の働き方に近づく場合は、労働者性の判断要素を意識し、委託の独立性を損なう運用(勤務時間・場所の固定的拘束、指揮命令、専属性の強制)を回避する設計が重要となる。

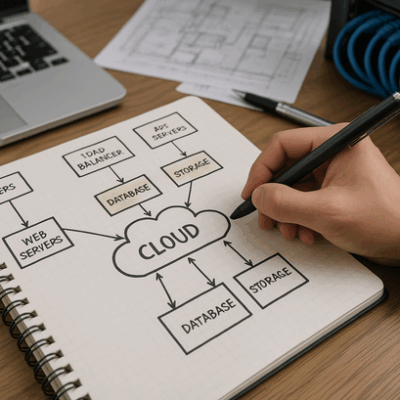

データ駆動の運用とAI活用

契約ライフサイクル管理(CLM)や電子署名、ワークフロー、支払管理の統合により、条件交付から検収・支払までのボトルネックを可視化する。ダッシュボードの主要指標として、契約前交付率、変更合意の書面化率、検収までの平均日数、期日内支払率、苦情一次解決率を設定すると、現場運用のブレが減少する。AIは、条項レビュー、仕様差分の抽出、過去案件との類似度解析、見積根拠の妥当性チェック、ハラスメントリスクのテキスト検知などに適用可能で、ただし人による最終判断と説明責任の確保、学習データの機密管理、バイアス監視が前提となる。

施行スケジュールへの移行プラン

短期的には、テンプレート刷新、電子交付の整備、支払サイトの見直し、相談窓口と研修の立上げを優先する。中期的には、仕様変更の合意プロセスと検収基準の再設計、プラットフォームの募集表示ガイドライン策定、KPI監視と監査サイクルの確立を行う。長期的には、外部パートナー管理の成熟度評価、権利帰属・ライセンスの運用標準化、生成AIと人の役割分担の定義、契約・会計・調達・情報セキュリティの統合統制へと移行する。