クラウドの権限設計は、「広すぎると事故の原因、狭すぎると仕事が止まる」という綱引きです。そこで鍵になるのが、必要最小限だけを許す「最小権限(Least Privilege)」の設計。とはいえ、サービスやユーザーが増えるほど管理は複雑になります。本稿では、AIが支援できる現実的な進め方を含め、読みやすく整理します。

なぜ最小権限が難しいのか

クラウドでは、機能追加や組織変更が頻繁で、役割やアクセス先がすぐ変わります。最初は安全でも、例外対応が積み重なり、気づけば「なんでもできる権限」が紛れ込むことも。さらに、サービスアカウントや自動ジョブなど人以外の主体も多く、把握しきれなくなりがちです。

守るべき基本原則

- デフォルトは「拒否」、必要な操作だけを明示的に許可する

- 人ではなく「役割(ロール)」に権限を付け、人は役割を付与される

- 本番と検証は分離し、越境できる権限は最小限に

- 恒久権限より「時限・申請・承認(Just-In-Time)」を優先

- 監査ログで実利用を確認し、使っていない権限は削る

権限最小化の進め方(AI活用を添えて)

- 棚卸し:ユーザー、サービスアカウント、ワークロード、データの所有者を一覧化。ラベルやタグで環境や機密度を記録。

- 役割の定義:「閲覧のみ」「運用」「デプロイ」など、仕事単位で役割を作成。最初は大雑把でも構いません。

- 許可の設計:読み取りから開始し、必要な更新系操作を一点ずつ追加。環境ごとに分け、本番はより厳格に。

- 検証とシミュレーション:権限変更の影響を事前確認。監査ログをAIで解析し、実際に使われていない許可を洗い出す。

- 段階導入:一部チームや非本番から適用し、問題がなければ本番へ。緊急時の「ブレークグラス」手順も用意。

- 定期見直し:四半期ごとに役割・メンバー・例外を棚卸し。期限切れの一時権限は自動失効。

よくある落とし穴と回避策

- 例外が常態化:一時的な広い権限がそのまま放置。→ 期限付き付与を標準化し、自動で失効させる。

- 共有アカウント:誰が何をしたか追跡不能。→ 個人・サービスごとに分離し、ログインは実名連携。

- 広すぎる共通ポリシー:便利だが過剰許可の温床。→ 役割別に細分化し、明示的な拒否も活用。

- 手作業の付与:抜け漏れ・属人化。→ IaC(コード化)でレビューと再現性を担保。

- サービスアカウントの野放し:無期限鍵・全権限。→ スコープを限定、鍵は短期・自動ローテーション。

運用を支える自動化と可視化

- コード化:権限ポリシーをリポジトリで管理し、差分レビュー。CIで禁止パターンを検出。

- 可視化:誰がどこへアクセスできるか、ダッシュボードで一目化。重要データへの経路を強調。

- AIの活用:監査ログから「未使用の権限候補」を提案、役割の説明文からポリシー草案を生成、日本語でリスクの要約を提示。最終判断は必ず人が行う。

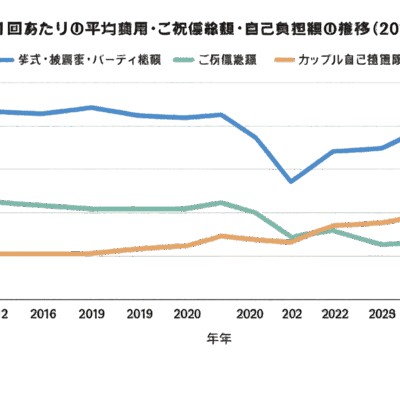

測定して改善する

- 未使用権限の件数、例外の件数と平均期間

- 権限申請から付与までの時間(運用の速さ)

- 越権エラーや監査指摘の減少傾向

数値で進捗を確認できれば、現場の負担を増やさずに安全性を高められます。

小さく始めて大きく育てる

まずは一つのチームやワークロードで、90日程度のパイロットを。役割定義、コード化、ログ分析のサイクルを回し、成功パターンを標準に昇華します。最小権限は「一度作って終わり」ではなく、変化に合わせて育てる設計。AIはその伴走者として、データに基づく提案と説明で意思決定を後押しします。