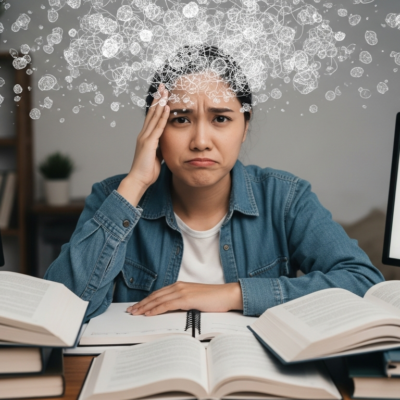

情報が洪水のように押し寄せる現代社会。私たちは日々、スマートフォンやパソコンを通じて膨大な量の文章に触れています。しかし、そのすべてを深く理解し、自分の知識として消化できているでしょうか。「たくさんの情報に触れているはずなのに、内容が頭に残らない」「文章を読んでも、要点が掴めない」――そんな悩みを抱える方は少なくないかもしれません。これは、単に文章を読む機会が減ったからではなく、情報をじっくりと読み解き、自分なりに考える「読解力」と「思考力」を鍛える機会が変化していることの表れとも言えます。

こうした課題に対し、近年急速に発展したAI(人工知能)は、単なる便利な道具にとどまらず、私たちの能力を向上させるための強力なパートナーとなり得ます。今回は、教育の専門家という立場から、AIをどのように活用すれば、これからの時代に不可欠な読解力と思考力を効果的に鍛えることができるのか、その具体的な方法について考えていきたいと思います。

AIは読解力の「パーソナルトレーナー」になる

読解力を鍛えるには、文章の構造を理解し、要点を的確に掴むトレーニングが必要です。これまで、この役割は先生や読書好きな友人が担ってきましたが、AIは24時間365日付き合ってくれる「パーソナルトレーナー」になってくれます。

1.要約力を鍛える

まずは、ニュース記事や少し長めのコラムなどを読んだ後、自分なりに「この記事は何を伝えたかったのか」を3行程度で要約してみましょう。その後、同じ文章をAIに要約させ、自分の要約と比較します。AIの要約と自分の要約を見比べることで、「自分が見落としていた重要なポイント」や「もっと簡潔に表現できる部分」が明確になります。この作業を繰り返すことで、文章のどこが「幹」でどこが「枝葉」なのかを見抜く力が自然と身についていきます。

2.語彙力と文脈理解を深める

文章を読んでいて、知らない言葉や難しい表現が出てくると、そこで思考が止まってしまいがちです。そんな時、AIに「この〇〇という言葉の意味を、小学生にも分かるように教えて」とか「この文脈ではどういう意味で使われているの?」と尋ねてみましょう。AIは辞書のように単語の意味を教えてくれるだけでなく、その文脈に合わせた具体的な使われ方まで解説してくれます。これにより、語彙が増えるだけでなく、言葉のニュアンスを理解する力も向上します。

3.多角的な視点を手に入れる

一つの文章でも、読む人の立場によって解釈は変わります。例えば、ある社会問題に関する記事を読んだ後、AIに「この記事に対して、批判的な立場からの意見を教えて」「この記事を擁護する立場なら、どういう主張をする?」と問いかけてみましょう。すると、AIは様々な視点からの意見を提示してくれます。これにより、物事を一面からだけでなく、多角的に捉える癖がつき、より深い読解へと繋がります。

対話を通じて深まる「思考力」

思考力とは、単に物事を知っていることではなく、知識を元に自分なりの考えを組み立て、表現する力のことです。AIとの「対話」は、この思考力を鍛える絶好のトレーニングになります。

1.「なぜ?」を繰り返す思考の深掘り

AIから得た回答に対して、そこで満足せずに「なぜそう言えるの?」「その根拠となるデータはある?」と、納得できるまで質問を繰り返してみましょう。この「なぜ?」の繰り返しは、物事の表面的な理解で終わらせず、その背後にある理由や因果関係を深く掘り下げる習慣を育てます。これは、論理的思考力の基礎を築く上で非常に重要です。

2.思考の「壁打ち」相手として

自分の考えや意見がまとまらない時、AIに話しかけてみてください。「〇〇について、私はこう思うんだけど、どう思う?」と投げかけると、AIは感情を挟まず、論理的な観点からフィードバックを返してくれます。「その考えには、こういう矛盾点があるかもしれません」「こういう別の見方もできますよ」といった指摘は、自分の思考を客観的に見つめ直し、より洗練させていくための貴重なヒントになります。

3.仮説思考と創造力のトレーニング

「もし、江戸時代にスマートフォンがあったら、社会はどう変わっていた?」「10年後の働き方はどうなっていると思う?」といった、答えのない問いをAIに投げかけてみるのも面白い方法です。AIとの対話を通じて、様々な可能性をシミュレーションすることで、未来を予測する力や、既存の枠にとらわれない新しいアイデアを生み出す創造力が刺激されます。

AI時代だからこそ求められる「人間ならではの力」

ここまでAIの活用法をお話ししてきましたが、最後に最も重要なことをお伝えします。それは、AIを万能の「答え」だと思わないことです。AIは強力なツールですが、それを使いこなし、最終的な判断を下すのは私たち人間です。

AIが提示する情報は、必ずしも正しいとは限りませんし、文脈によっては不適切な場合もあります。だからこそ、私たちはAIの情報を鵜呑みにせず、「これは本当に正しいのか?」と疑う批判的思考(クリティカルシンキング)を持つ必要があります。また、文章の行間に込められた筆者の感情や、文化的な背景を読み解く共感力は、AIにはない人間ならではの強みです。

AIを「思考をショートカットするための道具」ではなく、「自分の思考を深め、広げるためのパートナー」として位置づけること。そして、「何のためにこの情報を知りたいのか」という目的意識を常に持つこと。この姿勢こそが、AI時代における新しい読解力・思考力向上術の鍵となるでしょう。

AIとの上手な付き合い方を学び、テクノロジーを味方につけることで、私たちはこれまで以上に深く学び、賢く考える力を手に入れることができるはずです。