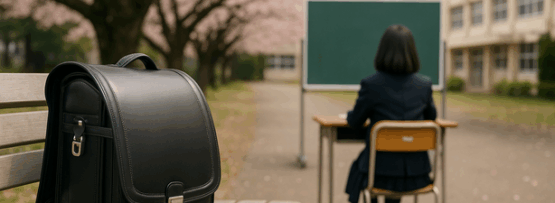

近年、不登校の児童生徒数は増加の一途をたどり、その背景もいじめや学業不振、友人関係の悩みから、漠然とした不安感や心身の不調まで、非常に多様化・複雑化しています。これまでの支援は、カウンセリングやフリースクールといった「人」を中心としたアプローチが主でしたが、すべての子どもたちに十分なサポートが行き届いているとは言えないのが現状です。そこで新たな可能性として注目されているのが、急速な進化を遂げる「生成AI」の活用です。テクノロジーが、この根深い課題に対してどのような新しい光を当て、子どもたちの未来を照らすことができるのでしょうか。本稿では、生成AIがもたらす不登校支援の新たなアプローチについて、具体的な可能性を探っていきます。

なぜ今、生成AIが不登校支援の鍵となるのか?

不登校の根本的な原因の一つに、全員が同じペースで同じ内容を学ぶ「画一的な教育システム」への不適応が挙げられます。一人ひとりの個性や発達のペース、興味関心が異なるのは当然のこと。しかし、現在の学校システムでは、その「違い」に対応しきれない場面が少なくありません。ここに、生成AIが大きな力を発揮します。

生成AIの最大の強みは、膨大なデータから学習し、一人ひとりの状況に合わせて最適な答えを導き出す「個別最適化」の能力です。これは、まるで優秀な家庭教師がマンツーマンで指導するように、子ども一人ひとりの学習進度や理解度、さらにはその日の気分や興味に合わせて、学習内容やコミュニケーションの方法を柔軟に変化させることができることを意味します。また、人間関係に疲れや不安を感じている子どもにとって、24時間365日、いつでも偏見なく話を聞いてくれるAIの存在は、心の拠り所となり得るでしょう。このように、生成AIは「みんなと一緒」のプレッシャーから子どもたちを解放し、「自分だけの学びの場」を提供する可能性を秘めているのです。

生成AIが可能にする具体的なアプローチ

では、具体的に生成AIはどのような支援を実現できるのでしょうか。ここでは3つのアプローチをご紹介します。

1. 「学びたい」を引き出す個別学習プラン

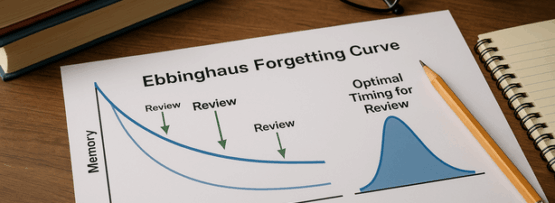

まず考えられるのが、学習支援です。AIが子どもの学力レベルやこれまでの学習履歴、そして何に興味があるのかを分析し、完全にオーダーメイドの学習プランを作成します。例えば、歴史が苦手な子には、その子が好きなアニメやゲームのキャラクターが登場するオリジナルの歴史物語をAIが生成してくれたり、数学の図形問題が理解できない子には、その子の好きな動物をモチーフにした3Dモデルを動かしながら解説してくれたり。このように、学びを「やらされるもの」から「楽しいもの」へと転換させ、知的好奇心や自己肯定感を育むきっかけを作ることができます。

2. 誰にも言えない悩みを話せるメンタルサポーター

次に、メンタルヘルスのサポートです。友人や家族、先生にも打ち明けにくい悩みを、AIチャットボットが優しく受け止めます。AIは感情的な判断をせず、ただひたすら利用者の話に耳を傾け、肯定的な対話を続けてくれます。この「心理的安全性」が確保された環境は、子どもが安心して本音を吐き出せる貴重な場となります。さらに、AIは対話のログから子どもの心の状態の変化や深刻な悩みのサインを検知することも可能です。例えば、特定のネガティブな単語の使用頻度が急増した場合などに、保護者や学校のカウンセラーといった専門家へそっとアラートを送り、早期の介入を促すといった連携も考えられます。

3. 仮想空間で築く新たな「居場所」

学校という物理的な空間が苦手な子どもにとって、メタバースなどの仮想空間は新たな「居場所」となり得ます。アバターを介してコミュニケーションをとることで、対人関係の不安を大幅に軽減できます。生成AIは、この仮想空間でファシリテーター(進行役)の役割を担うことができます。例えば、共通の趣味を持つ子どもたちを集めてグループ活動を企画したり、コミュニケーションが苦手な子の会話をサポートしたりします。仮想空間での小さな成功体験や仲間との繋がりは、子どもの社会性を育み、現実世界へ一歩踏み出すための自信につながるはずです。

課題と未来への展望:AIとの「協働」が不可欠

もちろん、生成AIの導入には課題もあります。AIとの対話だけでは、人間が持つ肌の温もりや真の共感を得ることは難しいでしょう。また、子どもたちの詳細な個人情報や心理状態を扱う上でのプライバシー保護、そしてインターネット環境の有無によるデジタルデバイド(情報格差)の問題も避けては通れません。

重要なのは、AIが人間の役割を完全に代替するのではなく、AIと人間が「協働」することです。AIは、子ども一人ひとりの状態を客観的に分析し、最適な支援プランを提案する「超高性能なアシスタント」と捉えるべきです。そのAIからの提案をもとに、最終的には教師やカウンセラー、保護者といった周りの大人が、愛情を持って子どもと向き合い、対話し、支援を決定していく。AIがデータ面から、人間が情緒面から子どもを支える。このハイブリッドな支援体制こそが、これからの不登校問題解決の鍵となるでしょう。

生成AIは、不登校という複雑な問題に対する万能薬ではありません。しかし、これまで手の届かなかった、きめ細やかで個別化された支援を実現するための、非常に強力なツールであることは間違いありません。テクノロジーの力を賢く活用し、一人ひとりの子どもが自分らしく、安心して未来を描ける社会を築いていくことが、私たち大人に求められています。