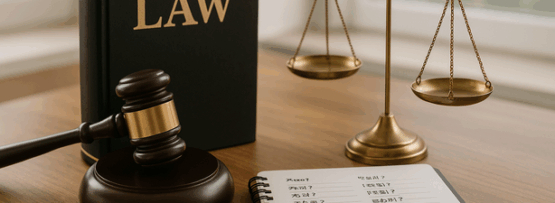

副業が当たり前になったいま、契約・税金・著作権・労働法の基本を押さえずに始めると、支払い遅延や権利トラブル、会社との関係悪化など思わぬリスクに直面します。本稿は、難しい専門用語を避けつつ、よくある疑問と実務で役立つ回避術をまとめました。小さく始めてルールを整える——これが安全に続けるコツです。

副業の契約:口約束は避け、条件を文字に残す

契約は「何を・いつまでに・いくらで・誰の権利にするか」を明文化することが基本です。以下は最低限のチェック項目。

- 業務範囲と成果物の定義(仕様、納品形式、検収方法)

- 納期・変更対応(追加費用、差し戻し回数の上限)

- 報酬・支払いサイト・振込手数料の負担

- 著作権の帰属と利用範囲、クレジット表記の有無

- 秘密保持(NDA)、再委託の可否、競業避止

- キャンセル時の精算、遅延・不可抗力の扱い、紛争解決の管轄

契約書がない場合でも、見積書・発注書・メールやチャットの合意ログを保存しましょう。生成AIを使う案件では、第三者の権利を侵害しないことの表明・保証や、AI利用の可否と責任分担も一文入れておくと安心です。

税金のキホン:記録を残し、期限を守る

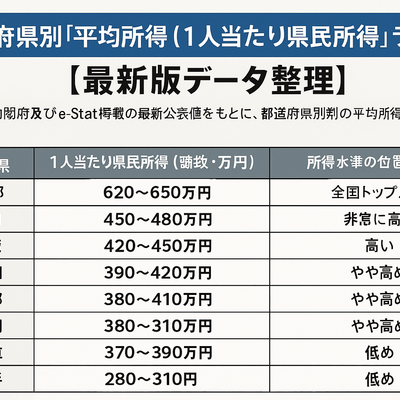

副業収入は「事業所得」か「雑所得」に分かれます。継続性や独立性があれば事業所得、それ以外は雑所得になりがちです。会社員は副業の所得が年間20万円を超えたら原則確定申告が必要。住民税は「普通徴収(自分で納付)」を選ぶと勤務先に副業額が伝わりにくくなります。

- 経費は領収書・明細・振込記録を必ず保存

- 原稿料・講演料などは源泉徴収される場合あり(支払明細を確認)

- 消費税は2年前の売上1,000万円超で課税事業者。インボイス登録は任意だが、取引先要請に注意

- 会計アプリで入出金を自動記録し、月次で整理

迷ったら早めに税務署や税理士に相談を。期限直前の駆け込みはミスのもとです。

著作権・素材の扱い:出どころとルールを確認

日本では著作権は原則として作者に帰属します。譲渡するのか、期間や範囲を限定して利用許諾にするのか、契約で明記しましょう。著作者人格権は譲渡できないため、不行使特約の要否も検討を。写真・フォント・音源・コードなどの素材はライセンスを確認し、クレジット表記や商用利用の条件を守ることが鉄則です。

生成AIの出力は、各サービスの利用規約や学習データの扱いにより、権利や利用条件が異なります。商用可否、出力の再利用範囲、秘密情報を入力してよいかなど、必ず事前に規約を確認し、必要ならクライアントと合意を取ってください。

労働法の視点:会社ルールと健康管理を軽視しない

就業規則で副業の届出や禁止が定められている場合があります。まず社内ルールを確認。副業先との契約が「業務委託」でも、時間・場所の拘束や細かな指揮命令があると雇用とみなされるおそれがあり、トラブルの原因になります。勤務時間の通算で過重労働にならないよう、休息時間を確保しましょう。週20時間以上など条件を満たすと社会保険の手続きが必要になるケースもあります。

トラブル回避の実務術

- 開始前に「仕様書・見積書・発注書」をセットで残す

- 前金やマイルストーン払いで未払いリスクを抑える

- 打合せは議事メモを即日共有し、合意事項を箇条書きで確認

- 差し戻し回数や追加費用の条件を明確化

- NDAで秘密情報の範囲・管理方法を定義

- 素材の出典・ライセンスを台帳化し、再利用の可否を明記

- 支払遅延時の催告テンプレートを用意

副業は「小さく試す、記録する、合意を残す」を守るだけでぐっと安全になります。自分の働き方に合うルールを少しずつ整え、無理なく続けましょう。本稿は一般的な情報提供であり、個別の状況では結論が異なることがあります。重要な判断は専門家へご相談ください。