ChatGPTをはじめとする生成AIの登場は、私たちの社会に大きな変化をもたらそうとしています。それは、未来を担う子どもたちが学ぶ「学校教育」も例外ではありません。これまでのように、知識を正確に覚え、テストで正解を答える能力は、AIが最も得意とするところです。では、これからの子どもたちには、一体どのようなスキルが本当に必要になるのでしょうか?

この変化は、教育にとって決して脅威ではありません。むしろ、これまで効率や評価のしやすさから後回しにされてきた「人間ならではの能力」を育む、絶好の機会と捉えるべきです。今回は、生成AI時代の到来を踏まえ、未来の学校教育で本当に必要となるスキルについて、教育の専門家として考察してみたいと思います。

AI時代になぜ「学び方」の変革が必要なのか?

これまでの学校教育は、いわば「知識の伝達」が中心でした。先生が正解を知っていて、生徒はその知識を効率よくインプットすることが求められてきました。しかし、スマートフォン一つで世界中の情報にアクセスでき、複雑な問いにもAIが瞬時に答えてくれる現代において、知識を「知っている」こと自体の価値は相対的に低下しています。

重要なのは、溢れる情報を鵜呑みにせず、その情報が正しいのか、信頼できるのかを見極め、それらをどう組み合わせて新しい価値を生み出すか、という力です。つまり、教育の役割は、知識を教え込む「インプット中心」のスタイルから、生徒自身が問いを立て、考え、表現する「アウトプット中心」のスタイルへと大きく舵を切る必要に迫られているのです。AIを単なる答えをくれる便利な道具ではなく、自らの思考を深め、創造性を広げるための「パートナー」として使いこなすための学びが、今まさに求められています。

生成AIが提言する「未来の必須スキル」トップ3

では、具体的にどのようなスキルが重要になるのでしょうか。生成AIとの対話や様々な議論を基に、特に重要と考えられる3つのスキルを挙げます。

1.問いを立てる力(探究力・批判的思考力)

AIは与えられた問い(プロンプト)に対して最適な答えを出すのは得意ですが、「何を問うべきか」を自ら考えることはできません。良質な問いこそが、AIの能力を最大限に引き出し、新たな発見や深い洞察に繋がります。例えば、「地球温暖化を解決する方法は?」という漠然とした問いではなく、「〇〇地域において、再生可能エネルギーの導入を阻む最大の社会的要因は何か?その解決策としてAIを活用できる可能性は?」といった、具体的で本質的な問いを立てる力です。

日頃から「なぜだろう?」「本当にそうなの?」「もっと良い方法はないか?」と物事を鵜呑みにせず、多角的な視点から深く考える習慣が、この「問いを立てる力」の土台となります。

2.アイデアを繋ぎ、創造する力(創造性・編集力)

生成AIは、文章、画像、音楽など、様々なコンテンツを驚くべき速さで生成します。しかし、それらは既存のデータを基にした組み合わせであり、全くのゼロから、人間の心を揺さぶるような独創的なものを生み出すわけではありません。これからの人間に求められるのは、AIが生み出した膨大なアイデアや情報の断片を、自分自身の感性や価値観、経験と結びつけ、独自の文脈で「編集」し、新しい価値を創造する力です。

例えば、AIがデザインした100個のロゴ案の中から、企業の理念や未来のビジョンに最も合致するものを選び出し、さらに人間的な温かみを加えるといった作業は、まさにこの創造性・編集力と言えるでしょう。

3.他者と協働し、共感する力(コミュニケーション・協働力)

テクノロジーがどれだけ進化しても、社会を動かし、物事を成し遂げるのは、最終的には人と人との繋がりです。特に、複雑で正解のない課題を解決するためには、多様な価値観を持つ人々と協力し、それぞれの強みを活かしながらチームとして成果を出す力が不可欠になります。

AIを共通のツールとして活用しつつも、相手の意見に耳を傾け、気持ちを汲み取り、時には意見の対立を乗り越えて合意形成を図る。このようなウェットなコミュニケーション能力や共感性は、AIには代替できない、人間が持つ最も重要なスキルの一つであり続けるでしょう。

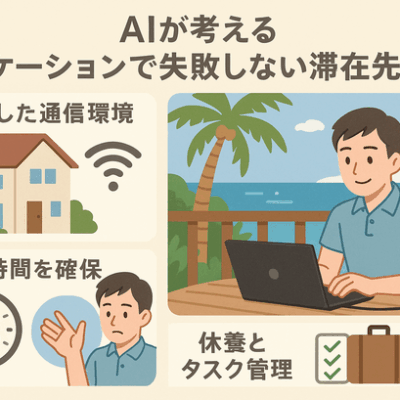

未来の教室はどう変わる?AIと共創する学びの姿

これらのスキルを育むために、教育現場も大きく変わっていく必要があります。先生は一方的に知識を教える「ティーチャー」から、生徒一人ひとりの興味や問いに寄り添い、学びをサポートする「ファシリテーター(伴走者)」へと役割を変えていくでしょう。

教室では、AIが個々の学習進度に合わせて最適なドリル問題を出題し、基礎学力の定着をサポートします。そうして生まれた時間を使って、生徒たちはチームを組み、地域が抱える課題の解決策を考えるような「プロジェクト型学習」に挑戦します。リサーチやアイデア出しの段階ではAIを壁打ち相手として積極的に活用し、試行錯誤を繰り返しながら、最終的な成果を社会に向けて発表する。こうした実践的な学びの中でこそ、前述した「問いを立てる力」「創造する力」「協働する力」が育まれていくのです。

生成AIの登場は、私たちに「人間とは何か、人間にしかできないことは何か」を改めて問い直す機会を与えてくれました。未来の教育は、AIに仕事を奪われることを恐れるのではなく、AIを最高のパートナーとして、子どもたちが持つ無限の可能性を最大限に引き出すためのものへと進化していくべきです。その先に、きっとより創造的で、人間らしい社会が待っていると信じています。