はじめに:長寿のカギは「続けられる日常」にある

犬猫の健康寿命を延ばすには、特別な裏ワザよりも、毎日の食事・運動・ケアを無理なく続けることが近道です。一方で、「結局なにから始めればいいの?」という声も多いもの。ここでは、生成AIの視点も取り入れつつ、誰でも今日から実践できるロードマップを整理しました。難しい専門用語は避け、家庭で取り組みやすいステップで構成しています。

全体像:3フェーズの実践ロードマップ

- フェーズ1(1~2週):観察と計測—今の生活を見直し、体重・食事量・運動時間・トイレや被毛の状態を記録。無理に変えず、まず「現状把握」。

- フェーズ2(3~6週):整える—食事バランスの微調整、運動の習慣化、ベーシックなケア(歯・爪・ブラッシング)を週単位で定着。

- フェーズ3(以降):深める—年齢や性格に合わせたメニュー作り、刺激ある遊び、季節ごとの環境調整、定期チェックの仕組み化。

食事:適正量と「見てわかる良いサイン」を指標に

長寿に直結しやすいのは、実は「適正体重の維持」。ラベルの推奨量から始め、2週間おきに体重と体つきを見て微調整します。「肋骨が軽く触れて、見た目はうっすら分からない」くらいが目安です。急な変更はお腹の負担になるので、切り替えは1~2週間かけて段階的に。

- 基本構成:総合栄養食を主役に。おやつは1日のカロリーの10%以内。

- 水分:常に新鮮な水を。猫はウェットの併用で水分摂取を助けると◎。

- 食べ方:早食い防止の器やノーズワークで「ゆっくり・楽しく」。

- 良いサイン:便の形が安定、被毛につや、食後も穏やか。

避けたいのは、人の食べ物の習慣化や、気分での急な量増減。気になる食材がある場合は、事前に確認しましょう。

運動:短くても毎日、年齢と性格にフィット

犬は1日複数回の散歩がベース。短い時間でも毎日続けることが大切です。猫は上下運動と「狩りごっこ」がポイント。5~10分の遊びを数回に分けて。

- 犬の例:朝15~20分のゆったり散歩+夕方15分のメリハリ散歩。週に数回はにおい嗅ぎ中心の「メンタル散歩」。

- 猫の例:羽根じゃらしで素早い動き→ゆっくり→止まるのリズムで狩猟本能を満たす。キャットタワーや窓際の外観察も刺激に。

- 共通:段差やフローリングの滑りに配慮。年齢や天候でメニューを柔軟に。

日々のケア:小さな積み重ねが未来を守る

- 歯と口:週3~毎日の優しい歯みがきやデンタルガムで口内の衛生を保つ。

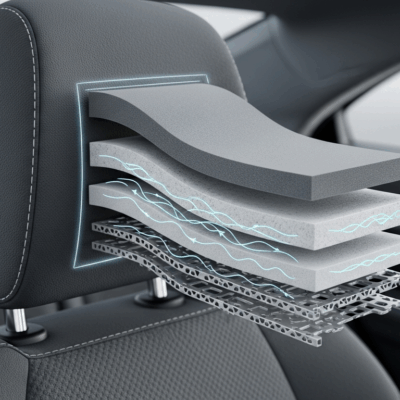

- 被毛と皮膚:ブラッシングで毛玉予防とスキンチェック。季節ごとの抜け毛対策も兼ねる。

- 爪・足裏:月1~2回を目安に。滑り防止マットで関節の負担を軽減。

- 睡眠と安心:静かで落ち着ける寝床を確保。留守番は予告(合図)とご褒美で安心感を。

環境づくり:安全・清潔・退屈させない

- 安全:誤飲しやすい小物は片付け、コードはカバー。窓やベランダの転落対策。

- 清潔:水・食器・トイレは清潔に。猫のトイレは頭数+1が理想。

- 刺激:パズルトイや知育玩具、匂いのバリエーションで”退屈”を減らす。

チェックと見直し:記録は最大の味方

月に一度、体重・写真・運動量・食事量・便の状態をメモして、3か月単位で見直しましょう。変化が続くときは、早めに専門家に相談を。家庭で判断せず、「気づいたら相談」の姿勢が安心です。

よくあるつまずきと対処

- 忙しくて続かない:1回5分の小分けに。散歩の質を上げ、におい嗅ぎや知育で満足度を高める。

- 食べムラ:食事の時間を決め、15~20分で片付ける。器や場所を変えて気分転換。

- 運動嫌い:ご褒美を小さく頻回に。成功体験を重ねて好きに変える。

結局のところ、長寿の秘訣は「無理なく、楽しく、続けられる仕組み」です。今日からできる小さな一歩を積み重ね、あなたと家族のベストなペースを見つけていきましょう。