はじめに:田舎の土地、ワクワクと現実を両立する

「いつか田舎で土地を手に入れて、自由に使いたい」。そんな憧れの一方で、実務は地味で細やかです。境界が曖昧、農地で建てられない、維持費だけかかる、相続で名義や手続きが滞る——よくあるつまずきです。本稿は、購入・相続・活用・税金をひとつの流れで整理し、「今日から動ける」実践ポイントをまとめました。

購入前チェック:地図・法規・現地を三点確認

最初にやることは、机上と現地のダブルチェックです。

- 法規制の確認:市街化調整区域、用途地域、農地かどうか(農地転用が必要か)を自治体窓口や農業委員会で確認。

- 建築・インフラ:接道状況(建築できる道路か)、上下水・電気・通信の引き込み可否、造成の要否。

- 境界と越境:測量図の有無、境界標の現地確認、隣地との越境・共有物の扱い。

- ハザード:洪水・土砂・津波等のハザードマップ、地盤や傾斜、日当たり・風路。

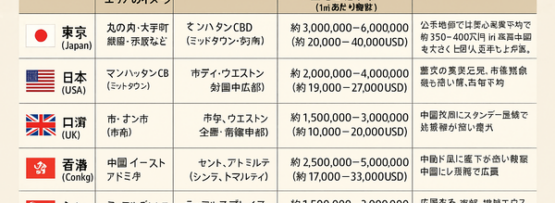

- 相場感:土地総合情報システムや近隣の成約事例、空き家バンクの掲載価格を参考に。

できれば昼と夜で2回現地へ。生活音や交通、星空の明るさまで“体感”が判断材料になります。

価格・資金計画と契約のコツ

価格は「購入費+造成・引込費+維持費」でトータル判断。特に電柱新設や上下水の延長、擁壁・造成は思いのほか費用がかかります。維持費は固定資産税、草刈りや私道負担、地域の清掃・水利費なども想定しましょう。

資金面では、土地単体ローンは条件が厳しめ。地元の信金・地銀は相談に乗ってくれることが多いです。移住支援や空き家改修補助は自治体で制度が異なるため、早めに問い合わせを。契約では「農地転用許可が得られること」「境界確定・越境解消」「インフラ引込の可否」などを停止条件に設定すると安心です。重要事項説明は不明点をその場で確認し、後日の合意事項は書面化を徹底しましょう。

相続の基本:期限と選択肢を知る

相続は感情より先に手続きが進みます。相続登記は原則義務化され、相続を知った日から一定期間内(原則3年以内)に申請が必要です。放置すると売る・貸す・活用する全てで支障が出ます。

- まずは登記事項証明書・固定資産税の納税通知書で現況を確認。

- 法定相続情報一覧図の作成で手続きを簡略化。

- 遺産分割協議書を整え、名義を一本化。

- 使わない場合は「売る・貸す・管理委託・相続放棄・不要土地国庫帰属制度(審査と負担金あり)」を比較検討。

遠方なら地元の司法書士・不動産会社に委任して進めるとスムーズです。

活用アイデア:貸す・使う・守るの三本柱

活用は場所の特性と法規に合わせて無理なく。

- 貸す:月極駐車場、貸し農園、資材置場、ソーラーパネル用地(撤去費と地域合意は要注意)。

- 使う:週末拠点、キャンプ、小屋づくり、畑。建築や営業は用途・建築可否を事前確認。

- 守る:植林・防風、獣害対策、里山の手入れ。維持管理も立派な活用です。

空き家バンクや地域おこし協力隊、ワーケーション誘致との連携も効果的。地域の「したいこと」と自分の「できること」を重ねると、持続可能な使い方が見つかります。

税金の考え方:保有・相続・売却の勘所

保有中は固定資産税(地域により都市計画税)。農地・山林は負担が軽めでも、宅地化・造成で上がることがあります。相続税は評価額と使い方で変わり、特例は条件が細かいので早めに専門家へ相談を。売却時は「売った価格-買った時の費用や売却費用」が利益となり、保有期間が5年を超えると税率は低くなります。生前贈与や相続時精算課税は便利な一方で要件や影響が大きく、事前設計が肝心です。

地域と付き合うコツ:最強のリスク対策はご近所

田舎の土地は人のつながりが価値です。購入前後のあいさつ、草刈りのタイミング、用水の使い方、ゴミ出しや地区行事のルールを教えてもらいましょう。小さな合意の積み重ねが、境界・騒音・通行といったトラブルの予防線になります。

まとめ:四つの視点で準備し、小さく始める

「地図(ハザード・法規)」「お金(購入・造成・維持)」「手続(登記・契約)」「人(地域との関係)」の四つを押さえれば、田舎の土地は味方になります。最初の一歩は、役場相談と「登記簿・公図・ハザードマップ」の三点セット取得、そして現地確認。背伸びせず小さく始めて、ゆっくり深めていきましょう。