終活は「いつかやろう」と先送りしがちですが、先に動くほど楽になります。課題は大きく三つ。何から書けばよいかわからないエンディングノート、家族の負担を減らすための相続準備、そして介護が必要になったときの備えです。本稿では、生成AIの力も適切に取り入れながら、今日から始められる手順とコツをわかりやすく整理します。

エンディングノートは“今の自分”を写す鏡

エンディングノートは法的書類ではありません。だからこそ、思いついたところから気軽に書き始めれば十分。最初におすすめなのは次の5点です。

- 基本情報:氏名・連絡先・家族や親しい人の一覧

- 大切なもの:通帳や保険の保管場所、契約中のサービス

- デジタル情報:メールやSNS、サブスクのIDと管理方法

- 暮らしの好み:日々のルーティン、好きな食べ物や趣味

- メッセージ:感謝や伝えたいこと、写真や思い出の記録

ポイントは「未完成でOK、定期的に見直す」。年に1〜2回、ノートやクラウドに保存した内容を見直せば、変化に追いつけます。生成AIには、項目リストの作成や、書き出しの文章提案を頼むと手が進みやすくなります。

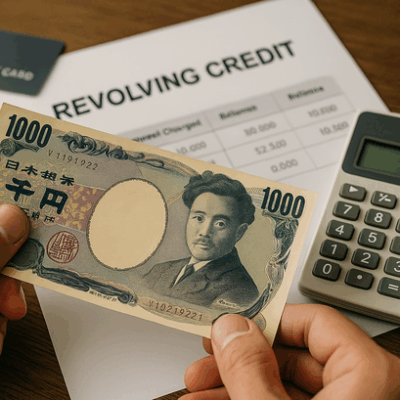

相続の始め方は“現状の見える化”から

相続は「難しそう」が先立ちますが、第一歩は家計簿と同じです。まずは資産と契約の一覧化を。

- 資産一覧:銀行口座・証券・保険・不動産・貸付/借入

- 契約一覧:公共料金、通信、クレジット、サブスク

- 保管場所:通帳、権利証、保険証券、印鑑、パスワード管理

一覧化できたら、家族と共有する“家族ミーティング”を設定。目的は「情報の共通認識づくり」で、結論を急がないのがコツです。遺言書が必要かどうかは、相続人の人数や不動産の有無などで変わります。迷ったら、地域の無料相談や専門家に早めに下見相談をすると、最短ルートが見えやすくなります。生成AIは、家族ミーティングの議題リストやチェックリスト作成に役立ちます。

介護の備えは“情報と役割分担”が命綱

介護は突然始まることが多く、情報の所在と役割分担が早期安定の鍵です。次の3点が準備の柱になります。

- 連絡網づくり:家族・近所・主治医・地域包括支援センター

- 日常の把握:かかりつけ医、服薬リスト、通院や買い物の動線

- 役割分担:見守り担当、手続き担当、送迎担当、費用管理担当

地域包括支援センターは介護保険やサービスの入口。まずは相談の予約をし、「困っていること」「できること」「希望する生活」の三点を整理して伝えると、支援の選択肢が具体化します。生成AIには、相談前のメモ整理や質問のたたき台作りを依頼すると、短時間でも要点を伝えられます。

生成AIを“相棒”にする賢い使い方

- たたき台づくり:チェックリスト、家族会議のアジェンダ、ノートの目次案

- 言いにくい話の練習:家族に伝える文例を複数パターンで提案

- 抜け漏れ検知:資産や契約の一覧に対する確認質問を生成

- 記録の要約:会議メモや相談記録の要点抽出

重要なのは「最終判断は人が行う」こと。法的な手続きや契約は専門家と確認し、個人情報の扱いには十分配慮しましょう。AIは整理と比較に強い“下書きの達人”と考えると、安全に活用できます。

今日からできる5つの小さなステップ

- 財布と通帳の“場所リスト”をメモに書いて1カ所に保管

- スマホのメモに緊急連絡先を3件登録し、家族と共有

- 固定費の明細を1カ月分集めて、契約一覧を作る

- エンディングノートの目次だけ先に作り、1項目だけ埋める

- 地域包括支援センターや無料相談の連絡先を控える

終活は「片付け」ではなく「暮らしを軽くする準備」。少しずつ進めれば、家族の安心も、自分の納得も増えていきます。生成AIの力を借りながら、無理なく続ける仕組みをつくりましょう。