スマートフォンやパソコンが、私たちの生活に欠かせないものになって久しいですね。便利な一方で、「もし自分に何かあったら、この中のデータはどうなるんだろう?」と、ふと不安に思ったことはありませんか?写真や友人とのやり取りといった思い出だけでなく、ネットバンキングやSNSアカウント、有料のサブスクリプションサービスなど、今や私たちの「資産」や「人間関係」の多くがデジタルデータとして存在しています。これらが「デジタル遺品」となり、残されたご家族がその扱いに困ってしまうケースが後を絶ちません。

「パスワードが分からず、故人の大切な写真が見られない」「解約できないサービスの料金がずっと引き落とされ続ける」「SNSが乗っ取られてしまった」…。そんな事態は、誰だって避けたいはず。でも、何から手をつけていいのか分からない、というのが正直なところではないでしょうか。

そこで今回は、今話題の「生成AI」に終活の専門家として質問を投げかけ、これからの時代に合った「デジタル遺品整理」の不安解消術を考えてもらいました。家族に余計な負担をかけないための、賢い備えを一緒に学んでいきましょう。

なぜ今、デジタル遺品整理が必要なのか?AIが指摘する3つのリスク

「そもそも、なぜそんなにデジタル遺品の整理が重要なのでしょうか?」とAIに尋ねてみたところ、主に3つの大きなリスクを指摘してくれました。これらは、私たち専門家が常々お伝えしていることと見事に一致します。

1. 目に見えない「経済的」な負担

最も分かりやすいのが金銭的な問題です。動画配信サービスや音楽アプリ、オンラインストレージなどのサブスクリプションサービスは、本人が亡くなった後も自動で契約が更新され、クレジットカードから料金が引き落とされ続けます。また、ネット証券やFX、仮想通貨などのデジタル資産は、存在自体をご家族が知らなければ、誰にも気づかれずに放置されてしまう可能性があります。これらを一つひとつ探し出し、解約や名義変更の手続きをするのは、ご家族にとって大変な労力となります。

2. 思い出にたどり着けない「精神的」な負担

故人を偲ぶ上で、写真や動画はかけがえのない宝物です。しかし、それらがパスワードでロックされたスマートフォンやパソコンの中に入っていたらどうでしょう。ロックを解除できず、大切な思い出に二度と触れられなくなってしまうのは、ご家族にとって計り知れない悲しみとなります。また、放置されたSNSアカウントが乗っ取られ、不適切な投稿をされたり、友人・知人に詐欺のメッセージが送られたりするトラブルも発生しており、ご家族を精神的に追い詰める原因にもなります。

3. 個人情報が流出する「社会的」なリスク

インターネット上に残された個人情報は、常に悪用の危険にさらされています。放置されたアカウントはハッカーの標的になりやすく、住所、氏名、電話番号、クレジットカード情報などが盗み出される可能性があります。それがさらなる犯罪に利用され、故人の信用を傷つけるだけでなく、ご家族にまで被害が及ぶことも考えられるのです。

AIが提案する「家族に迷惑をかけない」デジタル終活3ステップ

では、これらのリスクを回避するために、私たちは具体的に何をすればよいのでしょうか。AIは、誰でも今日から始められる、非常にシンプルな3つのステップを提案してくれました。

ステップ1:まずは「見える化」から!デジタル資産の棚卸し

最初に行うべきは、ご自身が利用しているデジタルサービスやデータを把握し、「棚卸し」することです。どんなものがあるか分からなければ、整理のしようがありません。難しく考えず、まずは思いつくままに書き出してみましょう。

- 端末情報:スマートフォン、パソコン、タブレットなどのロック解除方法(パスワード、PINコード、パターンなど)

- アカウント情報:メールアドレス、SNS(X、Instagram、Facebookなど)、ネットショッピングサイト、各種WebサービスのIDとパスワード

- 金融資産:ネットバンキング、ネット証券、仮想通貨取引所などの口座情報

- 契約サービス:月額・年額で支払いが発生しているサブスクリプションサービス一覧

- 大切なデータ:写真や動画、連絡先、仕事のファイルなどの保存場所(端末内、クラウド上など)

「全部書き出すのは大変…」と感じる方は、まずは「お金に関わるもの」「特に見られたくないもの」「家族に必ず見てほしいもの」の3つに絞ってリストアップするだけでも十分です。

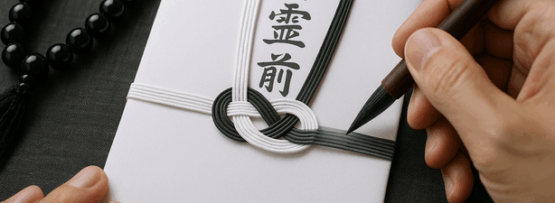

ステップ2:「もしも」の時の道しるべ!エンディングノートの活用

棚卸しした情報を、ご家族に伝える方法を準備します。ここで役立つのが「エンディングノート」です。アナログなノートに手書きするのも良いですが、デジタル時代に合わせて、パスワード管理アプリやデジタル版のエンディングノートサービスを利用するのも賢い選択です。

ただし、IDやパスワードを一覧にしてパソコン内に保存するだけでは、不正アクセスされた際にすべての情報が漏れてしまう危険があります。そこでおすすめなのが、信頼できるパスワード管理アプリです。様々なサービスのパスワードを暗号化して一元管理し、あなたは「マスターパスワード」を一つ覚えるだけで済みます。そして、そのマスターパスワードだけをエンディングノートに記し、ノートの保管場所を信頼できるご家族に伝えておくのです。この方法なら、安全性と利便性を両立できます。

ステップ3:定期的な見直しと「お片付け」の習慣化

デジタル終活は、一度やったら終わりではありません。新しいサービスに登録したり、パスワードを変更したりと、情報は日々変化します。そこで大切なのが、定期的な見直しです。例えば、「年に一度、自分の誕生日月にはエンディングノートを見直す」といったルールを決めておくと、習慣化しやすくなります。

また、見直しの際には、使わなくなったサービスやSNSアカウントを積極的に解約・削除する「デジタル断捨離」も行いましょう。情報をシンプルにしておくことで、管理が楽になるだけでなく、万が一の際のご家族の負担も大きく減らすことができます。

まとめ:未来への思いやりを、今できることから始めよう

生成AIと共に考えたデジタル遺品整理術、いかがでしたでしょうか。少し面倒に感じるかもしれませんが、デジタル終活は、決して後ろ向きな活動ではありません。それは、あなたがこれまで築き上げてきた大切なつながりや思い出を整理し、未来を生きるご家族へ負担を残さないための「最後の思いやり」であり、「未来へのラブレター」のようなものだと、私は考えています。

最初から完璧を目指す必要はありません。まずはスマートフォンの中にあるアプリを眺めて、リストアップしてみる。それだけでも、大きな一歩です。この記事が、あなたとあなたの大切なご家族のために、賢い備えを始めるきっかけとなれば幸いです。