「子どもの将来のために、教育資金をしっかり準備してあげたい!」多くの親御さんがそう願う一方で、「学資保険ってよく聞くけど、本当に必要なの?」「貯金や最近話題のNISAと比べてどうなんだろう?」といった疑問をお持ちではないでしょうか。かつては教育資金準備の王道とされた学資保険ですが、選択肢が多様化した現代において、その立ち位置は変わりつつあります。今回は、そんな親御さんたちの悩みに応えるべく、生成AIにも意見を聞きながら、学資保険の必要性について、貯蓄や投資と比較しながら徹底的に解説していきます。

そもそも学資保険ってどんなもの?生成AIに聞いてみた

まず、基本からおさらいしましょう。学資保険とは、その名の通り「子どもの教育資金」を準備するための貯蓄型の保険です。毎月決まった保険料を払い込み、高校入学、大学入学といった特定のタイミングで「お祝い金」や「満期学資金」を受け取れる仕組みが一般的です。

この点について生成AIに尋ねてみると、「教育資金の計画的な準備を目的とし、『貯蓄機能』と『保障機能』を兼ね備えた金融商品です」という的確な答えが返ってきました。まさにその通りで、学資保険の最大の特徴は、単なる貯蓄ではない点にあります。契約者である親に万が一のことがあった場合、それ以降の保険料の支払いが免除されるにもかかわらず、予定通りのお祝い金や満期金が受け取れる「払込免除特約」が付いている商品がほとんどです。これが、銀行預金にはない、保険ならではの大きな安心材料と言えるでしょう。

学資保険のメリット・デメリットを徹底分析

では、学資保険には具体的にどのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。冷静に比較検討することが重要です。

学資保険のメリット

- 強制的に貯蓄できる仕組み

毎月、口座から自動的に保険料が引き落とされるため、「つい使ってしまった…」という事態を防げます。貯蓄が苦手な方でも、半強制的に、計画的にお金を積み立てられるのは大きな利点です。 - 親の万が一に備える「保障」がある

前述の「払込免除特約」は、学資保険が選ばれる最大の理由の一つです。万が一、家計を支える親が亡くなったり、高度障害状態になったりしても、子どもの教育資金は確実に確保されるという安心感は、何物にも代えがたいものです。 - 税制上の優遇措置

支払った保険料は、年末調整や確定申告で「生命保険料控除」の対象となり、所得税や住民税が少しだけ安くなる可能性があります。

学資保険のデメリット

- お金が増えにくい(返戻率の低さ)

現在の低金利時代においては、満期時に受け取れる金額が、支払った保険料の総額をわずかに上回る程度(返戻率100%〜105%程度)の商品が多く、場合によっては元本割れするリスクもゼロではありません。投資と比べると、資産を大きく増やすという観点では見劣りします。 - 途中解約すると元本割れしやすい

急にお金が必要になった場合でも、満期前に解約すると、支払った保険料総額よりも少ない「解約返戻金」しか戻ってこないことがほとんどです。一度始めると、満期まで続けることが前提の商品と言えます。 - インフレに弱い

18年後の満期時に300万円を受け取る契約をしたとします。もし、その間に物価が大きく上昇(インフレ)していた場合、契約当初に想定していた300万円の価値は、実質的に目減りしてしまいます。

貯蓄や投資(NISAなど)との違いは?どちらを選ぶべき?

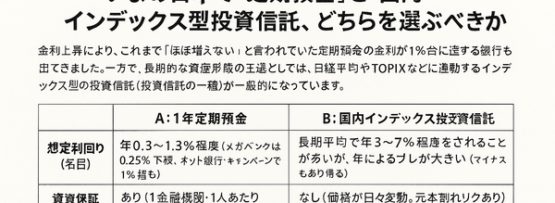

学資保険の特性がわかったところで、他の選択肢である「銀行預金(貯蓄)」と「投資(つみたてNISAなど)」と比較してみましょう。

銀行預金(貯蓄)と比較した場合

銀行預金は元本が保証されており、いつでも自由に出し入れできる「流動性の高さ」が魅力です。しかし、金利はほぼゼロに等しく、お金を増やすことは期待できません。また、親に万が一のことがあっても、貯蓄が自動的に増えることはありません。

「安全性」と「自由度」を最優先するなら貯蓄ですが、「強制力」と「保障」を求めるなら学資保険に軍配が上がります。

投資(つみたてNISAなど)と比較した場合

つみたてNISAなどを活用した投資信託は、学資保険よりも大きく資産を増やせる可能性があります。非課税の恩恵も大きく、インフレにも強いというメリットがあります。しかし、元本保証はなく、市場の動向によっては資産が減ってしまうリスクも伴います。

「収益性」を重視し、リスクを許容できるなら投資が魅力的です。一方、「確実性」と万が一の「保障」を何よりも大切にしたい場合は、学資保険が適しています。

結論:生成AIと専門家が導き出す「ベストな教育資金準備法」とは

では、結局どれを選べばいいのでしょうか?生成AI、そして専門家としての私の結論は、「一つの方法に頼るのではなく、それぞれの長所を活かして組み合わせる」ことです。

教育資金を2つのパートに分けて考えてみましょう。

- コア(土台)部分:絶対に外せない資金

大学の入学金や前期の授業料など、必要になる時期と金額が明確で、絶対に確保しなければならないお金です。この部分は、元本割れリスクが低く、保障機能のある「学資保険」や、安全確実な「貯蓄」で準備するのが最適です。 - サテライト(上乗せ)部分:より豊かにするための資金

私立大学の学費、留学費用、一人暮らしの仕送りなど、将来の選択肢を広げるためのプラスアルファの資金です。この部分は、多少のリスクをとってでも、収益性が期待できる「つみたてNISA」などの投資を活用して準備するのが効果的です。

このように、「守りの学資保険・貯蓄」と「攻めの投資」をバランス良く組み合わせることで、リスクを管理しながら、効率的に教育資金を準備することができます。ご家庭の収入状況やリスクに対する考え方、お子様の年齢に合わせて、その配分を考えることが、現代における最適な教育資金準備法と言えるでしょう。学資保険は決して古い選択肢ではなく、ポートフォリオの重要な土台となり得るのです。まずはご夫婦で、どんな未来をお子様にプレゼントしたいか、じっくり話し合うことから始めてみてはいかがでしょうか。