スポーツを始めるとき、多くの人が「いつ保険に入ればいい?どれを選べば安心?」という壁にぶつかります。ケガや他人への賠償リスクは競技や頻度で変わり、加入のタイミングや補償の選び方にもコツがあります。本稿では、難しい専門用語を避けつつ、加入の目安・補償の優先順位・費用感・見直しのポイントまでをまとめて解説します。

加入タイミングは「始める前」か「環境が変わる時」

スポーツ保険は、スタート前に入るのが基本です。初回の体験会やシーズン開始直前はケガが起きやすいタイミング。ほかにも、競技レベルが上がる、参加大会が増える、練習場所が変わる、メンバーとして他者と接触が増える、家族が新しく競技を始める――こうした変化の前後で見直すのが安心です。

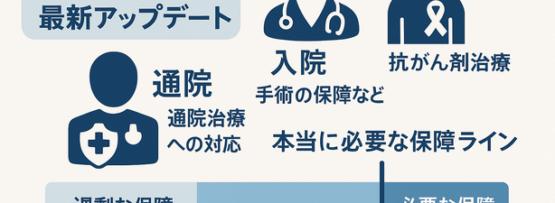

まず押さえるべき補償の「基本セット」

- 傷害補償:練習・試合中のケガの治療費や通院・入院をカバー。日額の目安と支払い条件(通院何日目から等)を確認。

- 賠償責任:他人をケガさせたり、施設や備品を壊したときの補償。屋内外での対人・対物を広くカバーできるものが安心。

- 救援者費用・搬送関連:遠征先での搬送・付き添いなどに関わる費用をサポートする特約があると心強い。

- 携行品損害:用具の破損・盗難に対応。上限額と自己負担金をチェック。

シーン別の選び方のコツ

- ジュニア・学校部活動:通学中や放課後の活動も視野に。通院日額の条件がシンプルなもの、賠償責任は高めの上限を。

- 市民チーム・社会人クラブ:対人接触がある競技(サッカー、バスケ等)は賠償責任を厚めに。施設破損リスクも想定。

- 個人競技(ラン・サイクリング等):路上や大会での賠償を重視。自転車は対人・対物の高額賠償に備え、示談交渉サービスの有無も確認。

- 季節・レジャー(スキー、登山対策を含むスポーツ):救援者費用や搬送関連の特約を検討。用具の破損補償もあると便利。

補償額と保険料のバランス

「頻度×リスク×支払い余力」で考えます。週1未満・非接触競技なら基本セットを抑えめに、週2以上・接触や速度を伴う競技なら賠償責任と傷害の上限を引き上げるのが目安。年間保険料は数千円〜が一般的ですが、クラブや大会の団体加入を活用すると割安になることもあります。

見直しのタイミングとチェックリスト

- 競技レベルや頻度が上がった(年間試合数・遠征の増加)

- 新しい用具を購入し、高価になった(携行品の上限見直し)

- 家族が同じ競技を始めた(家族型・団体加入の検討)

- 賠償の上限が時代に合っていない(高額化傾向に合わせ増額)

- 自己負担金の条件が合わない(通院の出費がかさんでいる)

よくある誤解と対処

- 「スポーツ保険=ケガだけ」:他人や施設への賠償は別枠。示談交渉サービスの有無で安心感が大きく違います。

- 「クレカ付帯で十分」:対象となる活動範囲や示談対応、通院条件が限定的な場合あり。競技用途の可否を確認。

- 「団体加入で全員同じでOK」:役割(指導者・選手・保護者)や年齢でリスクが違うため、個別に特約を足すのが有効。

スムーズな加入・継続のコツ

- 活動カレンダーを作り、更新月をチームで共有。

- 事故時の連絡フロー(誰に、いつ、どの情報を)を事前に決める。

- 用具の購入額・シリアルを記録し、携行品損害の申請に備える。

- 年1回、練習計画と合わせて補償を棚卸し。

まとめ:始める前に、いまの自分に合う「基本+賠償」を

スポーツ保険は、始める前の加入と、活動内容の変化に合わせた定期的な見直しがポイントです。まずは傷害と賠償の基礎を整え、競技や頻度に応じて救援者費用・携行品などを必要に応じて追加。無理のない保険料で、日々の練習と大会を安心して楽しみましょう。