家族葬・直葬・一般葬の「正解」が分からないあなたへ

「違いが分かりにくい」「費用が不安」「準備は何から?」——多くのご家族が抱える悩みです。本稿では、家族葬・直葬・一般葬の特徴を、規模・費用・準備の観点でシンプルに整理。後悔を減らす選び方と、いざという時に慌てない準備のコツを提案します。

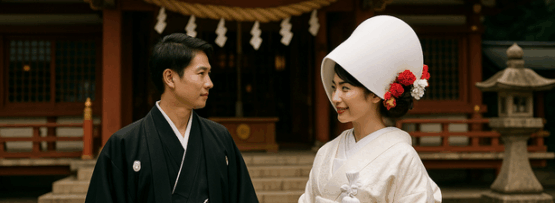

まずは基本の違いを3行で把握

- 直葬:通夜・告別式を省き、火葬中心。最もシンプルで費用と時間の負担が小さい。

- 家族葬:ごく近い親族・友人で緩やかにお別れ。通夜・告別式はコンパクトに実施。

- 一般葬:参列の範囲が広く、弔意を広く受け止める形式。準備と費用は相応にかかる。

それぞれに「向いているケース」と「注意点」があります。大切なのは、故人と家族の希望、地域の慣習、予算や時間をバランスよく合わせることです。

向いている人・注意点の目安

- 直葬が向く人:生前に簡素な見送りを望んだ、参列者がごく少数、仕事や学校の都合で日程を長引かせたくない。

注意点:お別れの時間が短く、後日弔問が集中しやすい。 - 家族葬が向く人:落ち着いた雰囲気で見送りたい、親族中心でゆっくり話したい。

注意点:参列の線引きが難しく、後日個別対応が増えることも。 - 一般葬が向く人:縁が広い、職場・地域との関わりが深い。

注意点:準備や費用の負担が大きく、会場・人員手配が必要。

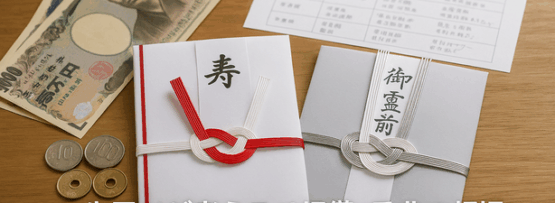

費用の目安と内訳の見方

地域・会場・時期で大きく変わりますが、目安は以下の通りです(寺院へのお布施や返礼品は別立てのことが多い)。

- 直葬:20万〜40万円前後

- 家族葬:70万〜150万円前後

- 一般葬:120万〜200万円以上も

主な内訳は、搬送・安置・納棺、式場・祭壇、生花、火葬料、会葬礼状・返礼品、会食、マイクロバス、ドライアイスなど。見積は「セットに含む/含まない」をはっきり確認し、単価・数量・合計で比較しましょう。お布施は宗派・寺院ごとの考え方や地域差が大きいため、直接相談が安心です。

準備の流れとチェックリスト

事前に方向性を決めておくと当日の負担が軽くなります。

- 喪主・連絡担当の決定、緊急連絡先リストの作成

- 宗教儀礼(あり/なし)、希望の形式(直葬・家族葬・一般葬)

- 参列の範囲(親族のみ/親しい友人まで/広く案内)

- 予算上限と優先順位(花・会場・会食など)

- 希望会場と火葬場の候補、移動の動線

- 遺影の候補写真、服装・会葬礼状の方針

- 互助会・保険・会員割引の有無の確認

選び方のコツ:後悔しにくい判断軸

- 人数:見込み参列者を「最小・通常・最大」で数える

- 時間:日程の制約(平日/週末、遠方親族の移動)

- 想い:故人の希望、家族が大切にしたいポイント

- 予算:上限を決め、削らない部分と削る部分を分ける

- 地域性:慣習や職場・近所づきあいの度合い

「誰を招く・どこまで行う・いくらまで」は最初に決めるとブレにくくなります。

見積り・当日に増えやすい費用と対策

- 安置日数の延長、夜間・早朝の搬送加算

- 式場の延長、生花・供花の追加、マイクロバス増便

- 返礼品や会食の数量増、飲料代の実数精算

対策は、見積の段階で「数量の考え方(何人想定か)」「延長時の単価」「当日追加の上限」を明記してもらうこと。供花申込みフォームや案内文を事前に用意すると当日の混乱が減ります。

迷ったときの進め方

- 同条件で2〜3社に見積り(プラン名だけでなく内訳で比較)

- 火葬場の空き状況から逆算して日程を固める

- 担当者が時系列で流れを説明してくれるか、質問に即答できるかを確認

- 契約前にキャンセル規定・支払方法・香典の取り扱いを明確に

まとめ:形式より「納得感」を優先

直葬・家族葬・一般葬のどれが正解かは、家族の納得度で決まります。人数・時間・予算・想いの4点をそろえて考え、内訳を明確にした見積で判断すれば、どの形式でも温かいお別れが実現します。迷ったら、まずは参列の範囲と予算上限を家族で共有し、無理のない形を選びましょう。