「家庭裁判所」と聞くと、どのようなイメージが浮かぶでしょうか。多くの方は、離婚や相続といった家族間の深刻な争いを解決する、どこか冷たくて近寄りがたい場所という印象をお持ちかもしれません。しかし、もし生成AIに「家庭裁判所の役割とは?」と尋ねたら、少し違う答えが返ってくるかもしれません。AIは、膨大なデータから「争いの終結」だけでなく、「新たな関係性の構築」という側面を浮かび上がらせます。この記事では、生成AIの視点を取り入れながら、家庭裁判所が人生の大きな岐路に立った家族にとって、いかに重要な役割を果たし、時に壊れかけた絆を再構築するきっかけとなり得るのかを探っていきます。

生成AIが描く「家庭裁判所」の新しいイメージ

私たちが抱きがちな「勝ち負けを決める場所」というイメージに対し、生成AIは家庭裁判所を「未来志向の調整役」として捉えます。AIが過去の無数の調停や審判の記録を分析すると、そこには単に法律を適用して裁くだけでなく、当事者間の対話を促し、特に子どもの将来や家族全体の幸福を最優先に考えるプロセスが数多く見られます。

AIの分析によれば、家庭裁判所の本質は、法的な強制力を持つ最後の砦であると同時に、感情的にもつれた糸を解きほぐすための「対話のプラットフォーム」であると言えます。当事者だけでは感情が先走り、冷静な話し合いができない状況に、調停委員という客観的な第三者が介入します。この仕組みが、対立から対話へと舵を切るための重要なきっかけとなり、家族が新たな一歩を踏み出すための土台を作るのです。

人生の岐路に立つ家族たち ― AIが分析する典型的なケース

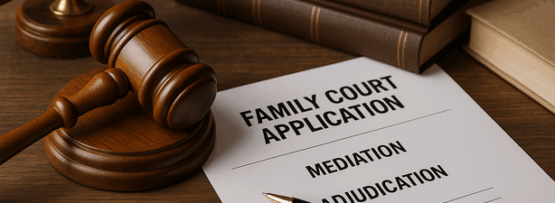

家庭裁判所が扱う問題は、家族の数だけ存在します。ここでは、AIが特に重要だと分析するいくつかの典型的なケースを見ていきましょう。

ケース1:離婚と子どもの未来

夫婦関係が終わりを迎えるとき、最も心を痛めるのが子どもの問題です。親権や面会交流をめぐる対立は、しばしば感情的になりがちです。AIの視点では、これは「どちらの親が優れているか」を競う場ではありません。AIは「子どもの健やかな成長(子の福祉)」という絶対的な基準に基づき、両親がどのように協力して子育てを続けていくか(共同養育)という未来のプランを構築することの重要性を指摘します。家庭裁判所の調停では、この「子の福祉」を共通のゴールとすることで、親としての責任を再確認させ、感情的な対立を乗り越えて協力関係を築く手助けをします。

ケース2:相続と感情的なしこり

親が遺した財産をめぐる相続争いは、「争続」と揶揄されるほど、家族の絆に深い亀裂を生むことがあります。AIは、法定相続分という法律上のルールだけでなく、生前の故人の想いや、特定の相続人が行った介護の貢献度といった「感情的な要素」もデータとして加味することで、より納得感のある解決策をシミュレーションできると示唆します。遺産分割調停は、単にお金を分ける作業ではありません。それぞれの相続人が抱える想いや事情をテーブルの上に出し、互いの立場を理解し合うプロセスを通じて、お金では測れない家族の関係性を見つめ直す貴重な機会となるのです。

ケース3:成年後見と尊厳の維持

認知症などで判断能力が不十分になった親の財産管理や身上監護を行う「成年後見」。誰が後見人になるか、どのように財産を管理するかで家族間に対立が生まれることもあります。AIは、このような状況で最も重視すべきは「本人の意思の尊重」であると強調します。家庭裁判所は、本人のこれまでの生き方や価値観を最大限に尊重しながら、最も適切に本人を支えられる後見人を選任し、その活動を監督します。これにより、家族間の不要な疑念を防ぎ、家族全体で大切な人を支えるという共通の目的に向かって協力する体制を築く手助けをします。

絆の再構築へ ― 家庭裁判所が提供する「時間」と「対話」

生成AIは、家庭裁判所のプロセスそのものが持つ意味を「強制的なクールダウン期間」と分析します。訴訟や調停には一定の時間がかかります。この時間は、決して無駄なものではありません。頭を冷やし、専門家である弁護士や調停委員から客観的なアドバイスを受け、相手の主張にも耳を傾ける。このプロセスを経ることで、当初は怒りや不満で凝り固まっていた心が、少しずつ解きほぐされていくことがあります。

たとえ離婚という道を選んだとしても、「子どもの親」という関係性は生涯続きます。相続で一度は対立したとしても、「兄弟姉妹」である事実は変わりません。家庭裁判所は、法的な問題を解決するだけでなく、その後の人生で続いていく新しい家族の形や関係性を、より良いものにするための「再出発の交差点」としての役割を担っているのです。

人生の岐路に立ったとき、家庭裁判所を単なる「終わりの場所」と捉えるのではなく、未来を切り拓くための「賢明な選択肢」の一つとして考えてみてはいかがでしょうか。そこは、対話を通じて新たな理解が生まれ、壊れかけた絆が形を変えて再生する可能性を秘めた場所なのかもしれません。