契約書づくりは時間がかかる、表現が人によってブレる、重要な見落としが不安――多くの現場が抱える課題です。生成AIの進歩により、草案づくりからレビュー、交渉メモの作成まで自動化の範囲が急速に広がっています。本稿では「どこまで任せられるのか」「どこは人が担うべきか」を整理し、実務で使える導入ステップを提案します。

生成AIで「ここまで」自動化できる

ゼロからの作成や、既存テンプレートの当てはめ、言い回しの統一などはAIが得意です。要件を自然文で伝えるだけで、初稿や比較案、読みやすい解説までまとめられます。

- 要件入力からの草案生成(対象、価格、期間、準拠法などを指示)

- 条項の候補提示とメリット・デメリットの要約

- 言い回しの標準化(社内スタイルや用語集に合わせる)

- 平易化・要約(現場向けの「一言で言うと」解説の作成)

- 英日などの二言語ドラフトの同時生成

レビューの自動化:抜け漏れとリスクの「気づき」支援

AIは人の判断を置き換えるより、見落としを減らす補助に強みがあります。プレイブック(自社基準)を読み込ませると、照合と指摘の精度が上がります。

- 自社プレイブックとの照合による赤入れ候補の提示

- 条項の過不足チェック(秘密保持・責任制限・再委託など)

- 相手提案の変更点の自動ハイライトと影響説明

- 重要日付・金額・更新条件の抽出と期限管理への連携

- 関連書類(注文書・仕様書・約款)との整合性チェック

交渉・バージョン管理をスムーズに

往復する修正の意図や落としどころを、AIが短時間で整理できます。

- 相手の修正理由の要約と想定リスクの整理

- 代替案の自動提案(「緩めの案」「中庸」「強め」など複数提示)

- 差分説明付きのリリースノート作成(内外向けの説明文)

- コメント文の下書き(丁寧語・カジュアルなどのトーン調整)

導入の現実解:小さく始め、確実に広げる

- 対象を絞る:まずはNDAや業務委託など頻出で低リスクの契約から

- プレイブック整備:自社の許容範囲・NG例・代替案を具体化

- プロンプト標準化:指示テンプレートを用意し、誰でも同品質に

- 品質基準とダブルチェック:AI提案→担当レビュー→最終承認の流れ

- 効果測定:レビュー時間、再修正回数、抜け漏れ件数をKPI化

限界とガードレール:最後は人が責任を持つ

AIは便利ですが、前提誤りや文脈の取り違えが起きることもあります。リスクを管理する仕組みを同時に整えましょう。

- 最終判断は人間が行う前提を徹底(承認フローを明確に)

- 根拠表示を必須化(どの文言・社内基準に基づく指摘かを提示)

- 機密の扱い:外部送信の制御、マスキング、監査ログの保存

- モデル選定:社内環境や専用テナントでの運用、データの分離

- 権限管理:契約ごとのアクセス制御と改定履歴の一元管理

これからの姿:契約が「動くデータ」になる

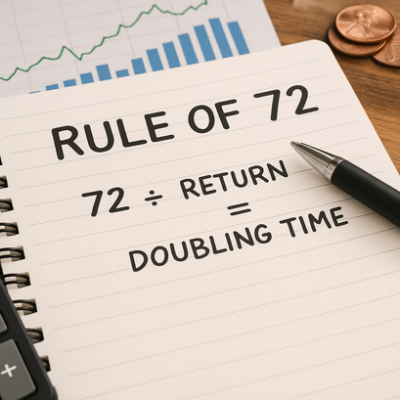

契約の要点(誰と、何を、いくらで、いつまで、どんな義務)をデータ化し、CRMやERP、プロジェクト管理と連携する動きが広がります。更新日やKPIの自動アラート、支払条件に応じた請求・検収のトリガーなど、契約が業務を自動で動かす世界です。

さらに、過去契約の蓄積から勝ちパターンの条項が見える化され、交渉前に想定落としどころがわかるようになります。生成AIは、その分析結果を踏まえた「この相手・この商流ならこの案」という文脈に強くなっていくでしょう。

まとめ:人×AIの分業でスピードと安心を両立

AIは草案づくり、照合、差分整理を高速化し、人は戦略判断と最終責任に集中する。これが最短ルートです。まずは小さく始め、プレイブックとプロンプトを磨きながら対象契約を広げる。契約は単なる紙から、事業を前に進める「動くデータ」へ――それを実現する鍵が、生成AIを中核に据えたリーガルテックの実装です。