映像会議、オンラインゲーム、ライブ配信――私たちの日常は「いま、ここ」を共有するリアルタイム通信に支えられています。しかし現場では、遅延や途切れ、雑音、言語の壁、マナーの問題など、体験を損なう要因がまだ残っています。そこで注目したいのが生成AIの活用です。AIは見えない裏側の最適化から、参加者に見える体験デザインまでを一気に底上げできます。本稿では、仕事・ゲーム・配信の3つの場面での活用術を、導入のコツとともに整理します。

リアルタイム通信の課題をシンプルに整理

- 遅延と揺らぎ:音声や映像が「ちょっと遅い」「たまに止まる」

- 音・画の品質:雑音、ハウリング、照明や背景の不揃い

- 情報過多:速い会話や大量チャットで要点が流れる

- 言語の壁:多言語が混ざる場で理解が追いつかない

- 安心・安全:荒らしや不適切表現、プライバシー配慮

生成AIは「先読み」「補正」「要約」「翻訳」「安全管理」を組み合わせることで、これらの弱点を体感ベースで改善します。

仕事が変わる:会議を“結果が残る場”に

会議中の音声を書き起こし、話者ごとに要点を抽出。決定事項や担当タスクを自動で整理すれば、会議後の「結局どうする?」が減ります。リアルタイム字幕と簡易翻訳があれば、外国語の参加者ともテンポを保ったまま議論できます。さらに、雑音抑制や音量の自動調整で、相手の話が聞き取りやすくなるのも効果的です。

実務では、要約に時間コードを付けておくと、あとから該当箇所だけ再生可能。議事メモをタスク管理ツールに自動連携すれば、持ち帰り作業もスムーズです。過度な自動化で納得感が薄れないよう、最終判断は人が確認する運用が安心です。

ゲームが変わる:公平で没入できるプレイに

オンライン対戦では、わずかな遅延でもストレスになります。AIが通信状況を見て動きを自然に補完したり、映像の圧縮率を自動調整したりすることで、「カクつき」を感じにくくできます。ボイスチャットのリアルタイム翻訳や雑音除去も有効。国や環境が違っても、同じテンポで協力・対戦できます。

視聴向けには、名シーンの自動ハイライト化や戦況サマリーの表示が盛り上がりを作ります。健全なコミュニティ運営には、荒れそうな言動の早期検知や通報補助など、プレイヤーを守る仕組みの導入が鍵です。

配信が変わる:誰でも「伝わる」ライブへ

配信では、音量の自動最適化、雑音の軽減、背景の整えや肌補正など、見た目と聴きやすさの底上げが効果的。リアルタイム字幕と多言語展開で視聴者層を広げ、チャットはAIが要点をまとめて配信者に提示すれば、拾うコメントを迷いにくくなります。荒らし対策は、過激な表現を事前に和らげる提示や、モデレーションの支援で負担を減らしましょう。

小規模配信でも、ハイライトの自動切り出しやタイトル・サムネ案の提案があれば、アーカイブ運用が手早く回せます。視聴者の反応をもとにシーン切替をサポートするなど、演出面の支援も有効です。

導入のコツ:小さく始め、体感を測る

- 小さく試す:まずは字幕、ノイズ抑制、要約など単機能から

- 体感を計測:遅延の感じ方、会議時間、離脱率、視聴維持率などを比較

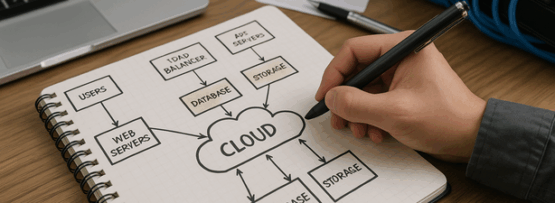

- 端末と回線を意識:重い処理は端末側とクラウド側を使い分ける

- 透明性:録音・解析の範囲と目的を事前に共有し、オン/オフを選べるように

- 誤認への備え:人の確認フローや元データへの戻り方を用意

- コスト管理:推論の頻度や解像度を段階的に上げる

これからの展望とまとめ

生成AIは、リアルタイム通信の「速さ」を「分かりやすさ」「安心」「楽しさ」へ変換する触媒です。言語や環境の差を越えて、誰もが同じ場に参加できる土台が整いつつあります。大切なのは、人が主役でAIは補助であるという設計。まずは一番の痛点から小さく導入し、効果を確かめながら広げていきましょう。仕事は結果が残り、ゲームは公平に熱く、配信はもっと伝わる――そんな変化は、今日から始められます。