マンション価格の上昇が止まりません。買うべきか、待つべきか、賃貸で身を守るべきか。焦りや不安が先行すると、家計に無理を抱えがちです。本稿では、生成AIの視点も交えながら高騰の「真因」を整理し、今日から使える資産防衛術を提案します。

マンション高騰の「今」と課題の整理

全国的に新築・中古ともに相場が切り上がる一方、所得の伸びは追いついていません。検討者が直面する課題は「予算の肥大化」「選択肢の偏り」「出口の見えにくさ」。これらに対し、価格の背景を理解し、家計を守るルールを先に決めることが有効です。

生成AIが整理する高騰の真因

- 供給制約の慢性化:建材高騰、人手不足、環境・省エネ基準への対応、都心再開発偏重により、建築コストが土台から上がっています。

- 需要の底堅さ:都心回帰、共働き世帯の時間価値志向、インバウンド雇用・富裕層需要などが購入を後押ししています。

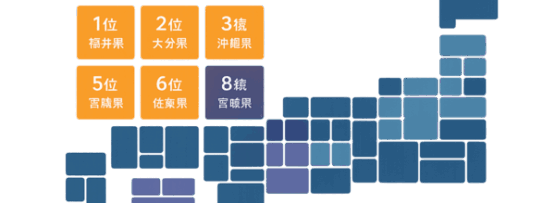

- 希少立地への集中:駅近・複数路線・再開発エリアは代替が乏しく、戸建て用地の狭小化もマンションに需要を集めます。

- 価格の慣性と連鎖:新築の値付けが中古へ波及し、周辺エリアにも連鎖して相場を押し上げます。

- 金利の影響は段階的:金利上昇の気配はあるものの、賃料や所得の伸びが相殺し、即時に価格を押し下げにくい状況です。

家計への影響と見落としがちなリスク

- 返済比率の過大化やボーナス併用の脆弱性

- 管理費・修繕積立金の長期的な上昇と見直しリスク

- 固定資産税や保険、更新費などの付帯コスト増

- 転勤・家族構成の変化に対応しにくい流動性の低下

- 「今買わないと損」という心理バイアスによる意思決定の歪み

家計を守る最新資産防衛術

- 家賃基準で逆算する:いま払える家賃+管理費相当を上限目安に据え、総返済比率を抑制。金利1%上昇時の返済額もシミュレーションし、繰上返済用の現金バッファを確保します。

- 「総コスト」でものを見る:物件価格だけでなく、金利、管理・修繕費、駐車場、保険、引越し・リフォーム、将来の大規模修繕まで通算で比較します。

- 出口価値=流動性を優先:駅徒歩、複数路線、災害リスク、賃貸需要を重視。売る/貸すの選択肢を確保することが最大の防衛になります。

- 住まいと投資を分ける:マイホームは賃貸で柔軟性を確保し、資産形成は分散投資に回す選択肢も。住居と資産を別レーンに置くと家計が安定します。

- タイミングを分散する:新築・中古・築古リノベを横断比較。完成在庫の値引き期や季節性を活用し、交渉は相見積もりで。

- 保険的発想を徹底:収入減に備えた返済計画、団信の特約確認、生活費6〜12カ月分の緊急資金を先に確保します。

いますぐできる実践ステップ

- 固定費を圧縮し、頭金と予備費の目標を設定。家計の見える化を月次で回す。

- 通勤30分圏の「輪」を広げ、準急停車駅やバス便も比較。実際に歩いて生活動線を確認。

- 管理組合の議事録と長期修繕計画を取り寄せ、積立金の推移と大規模修繕の妥当性をチェック。

- 「金利+1%」「管理費+20%」のストレスで耐性試算し、無理のない上限を確定。

まとめ:守りを固めてから選ぶ

合言葉は「買えるか」ではなく「守れるか」。高騰は長期化しつつも、局所的な調整は起こります。焦らずに出口価値と現金余力を優先し、総コストとリスク耐性で意思決定することが、家計を守る最短ルートです。