食事療法と聞くと、正解がひとつに見えますが、実際は情報が多すぎて何を選べばよいか迷いがちです。流行に振り回されず、続けやすく、生活に合うこと。最新の科学と生成AIの活用で、その「迷い」を小さくするのが本稿のねらいです。ここでは、専門用語に偏らず、日々の選択に使える考え方と具体的な手がかりを整理します。

最新常識:ポイントは「個別性」と「継続性」

人の体は千差万別。年齢、活動量、睡眠、ストレス、嗜好や文化的背景で「合う食べ方」は変わります。最新の常識は、万能の正解を探すより、合理的な原則をベースに「自分仕様」に調整すること。そして完璧主義より、8割の選択を安定して続けることが健康的です。

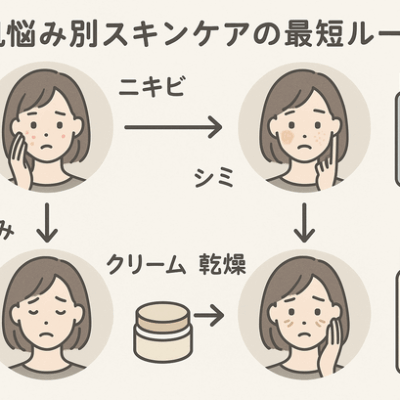

科学で読み解く食事戦略:5つの土台

- 皿づくりの基本:皿の半分は野菜や果物、残りを主食とたんぱく質でバランス。色が増えるほど栄養が偏りにくくなります。

- たんぱく質は毎食に:肉・魚・卵・大豆・乳を「手のひら1枚」目安で。噛む満足感と腹持ちがアップします。

- 炭水化物の質を上げる:白い主食だけに偏らず、雑穀や全粒、豆類をローテーション。食物繊維も自然に増えます。

- 脂質は“質”を意識:オリーブオイル、ナッツ、魚の脂などを中心に。揚げ物や加工油脂は頻度を控えるだけでも変化が出ます。

- 飲み物とタイミング:砂糖入り飲料は「時々」に。夜遅くに重い食事を避け、朝~昼に主なエネルギーを寄せるとリズムが整いやすいです。

生成AIの活用:賢い道具として使う

- 在庫×予算でレシピ提案:冷蔵庫の食材と人数を入力して、手間・時間・価格帯を条件にレシピを生成。

- 置き換え支援:アレルギーや宗教的配慮、ダイエット方針に合わせた代替案を即提示。

- 習慣化の伴走:買い物リストや作り置き計画、週次の振り返りテンプレートを自動作成。

一方で、AIの提案はあくまで一般解です。体調や家族の事情は本人にしか分かりません。違和感があれば無理に従わず、調整しましょう。

実践プラン:1週間の「軸」を作る

- 常備菜を3種用意:ゆで野菜、豆サラダ、スープなど。主食・主菜に足すだけで一皿が整います。

- 主食をローテ:白米・雑穀・全粒パン・そば・オートミールなどを回して偏りを防止。

- 時短たんぱく質を確保:缶詰(魚・豆)、冷凍のむきエビ・枝豆、焼き豆腐、ゆで卵を常備。

- 味の型を決める:和・地中海・エスニックの「味の素」を用意。ハーブ、酢、香辛料で塩分に頼りすぎない工夫を。

- 外食の選び方:主食・主菜・副菜が揃う定食型を優先。飲み物は無糖を基本にし、デザートはシェアで楽しむ。

続けるコツ:ゆるい記録と小さな修正

毎日ではなく「週3回だけ」でも、食事後の満足感、眠気、集中力、朝の目覚めをメモ。2週間ごとに「うまくいった1つ」と「変える1つ」を決めるだけで、食事は自然に最適化します。数値を追いすぎず、体調と暮らしの実感を優先しましょう。

よくある誤解の整理

- ゼロか100か思考:完璧にやるより、日常の「よくある選択」を少しずつ改善する方が効果的です。

- 糖質ゼロ=万能:エネルギー不足や楽しさの欠如は継続を妨げます。質と量のバランスを。

- サプリで置き換え:食事の土台が整ってこそサプリが活きます。まずは普段のメニューを見直し。

- 高価=健康:素材や調味法の工夫で、手頃でも十分に整った食事は作れます。

- AIの提案は絶対:AIは強力な補助輪。最終判断は自分の感覚と現実の生活に合わせて。

まとめ:今日から始める小さな3ステップ

- 皿の半分を野菜・果物にする。

- 砂糖入り飲料を「特別な時」だけにする。

- 夜は軽め、翌日の朝と昼で調整する。

この3つだけでも、体のリズムと満足感に変化が出やすくなります。必要に応じて専門家の意見も取り入れながら、AIを賢く使い、自分に合う「続く食事療法」を育てていきましょう。