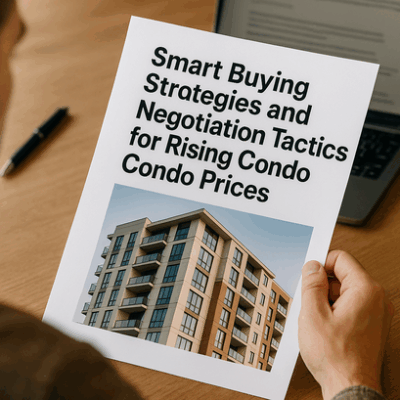

固定か変動か――迷いの本質と、いま取れる現実解

金利が長く低水準にある一方で、インフレや政策金利の行方が見えにくい今、「固定か変動か」「借り換えは得か」「繰り上げ返済はいつが良いか」で悩む人が増えています。ポイントは、最安を狙う“一点勝負”ではなく、家計の安全度・将来の計画・手数料まで含めた“総合最適化”。以下では、生成AI的なシナリオ思考も取り入れつつ、実務的に使える判断軸を整理します。

いまの「固定・変動」の最新正解

結論は“家計の余裕度と期間で選ぶ”がシンプルです。

- 返済に余裕が小さく、教育費ピークや転職・独立など不確実性が高い人は「固定」寄り。毎月の支出がブレにくく、計画が立てやすい。

- 毎月のキャッシュフローに余裕があり、10年以内に大きめの繰り上げ返済を見込むなら「変動」または「ミックス」。低金利を活かしつつ、早期に元本を減らす戦略と相性が良い。

- 迷うなら「固定:変動=50:50~70:30」のミックス。金利上昇と据え置きの両シナリオに備えるヘッジになります。

目安として、変動金利で「金利が+1%上がったら耐えられるか」を試算しましょう。たとえば残高3,000万円なら、1%上昇で年間約30万円(月約2.5万円)程度の負担増が目安です。家計の黒字をこの増分が飲み込まないかをチェックすると、固定・変動の向きが見えます。

ミックス戦略が効く理由

ミックスは「平均点で妥協」ではなく、「最悪ケースを滑らかにする」発想です。変動部分で低金利の恩恵を取りに行きつつ、固定部分で上振れリスクを抑える。借入期間が長い人ほど、ミックスでリスクとコストのバランスを取りやすくなります。配分は、家計の余裕度や金利観に応じて調整を。

借り換えの判断基準と手順

借り換えは「金利差だけ」で決めないのが鉄則。次の“三条件”が目安です。

- 残高:1,000万円以上

- 残期間:10年以上

- 金利差:0.5%以上(手数料・保証料・登記費用込みでメリットが出るか)

手順はシンプルです。

- 現ローンの残高・残期間・金利・団信条件を整理

- 新ローンの金利タイプ・諸費用・団信(上乗せの有無)を取得

- 総支払額の差と「回収期間(諸費用を金利差で何年で取り戻せるか)」を試算。目安は3~5年以内で回収できるか

注意点として、借り換えで団信の条件が変わる場合や、繰上げ返済手数料の有無、住宅ローン減税の適用条件は必ず確認しましょう。数字でメリットが出ても、手続き負担や将来の柔軟性が損なわれるなら見送る判断も賢明です。

繰り上げ返済のコツ――“いつ・どの方式で・いくら”

- 時期:早いほど利息軽減効果が大きい。ただし、まずは生活防衛資金(生活費6~12か月)を確保。

- 方式:利息効果を最大にするなら「期間短縮型」。毎月の負担を下げて家計を安定させたいなら「返済額軽減型」。

- 金額:ボーナス一括ではなく、少額でも高頻度で実行すると複利的に利息を削れます。

また、住宅ローン減税の効果が大きい期間は、あえて手元資金を厚めに持ち、減税終了後にペースを上げる戦略も。投資と比較する場合は「確実に節約できる利息(税引後)」と「投資の想定利回り(税・手数料後)」で冷静に比べましょう。

生成AI流・5ステップ意思決定フロー

- 現状把握:残高・残期間・金利・毎月黒字額・将来イベントを一覧化

- 耐性テスト:金利+1%、+2%でも家計が回るかを試算

- 方針選定:固定/変動/ミックスを、耐性とキャッシュフロー余力で決める

- 改善余地:借り換えの“三条件”と回収期間で可否を判定

- 実行設計:繰上げ返済は防衛資金確保→高頻度・小口→期間短縮を基本に運用

完璧な“正解”は事後にしか分かりません。だからこそ、金利の先読みよりも「ブレに耐える家計設計」と「総支払額の地道な最適化」が、いま取れる最良策です。