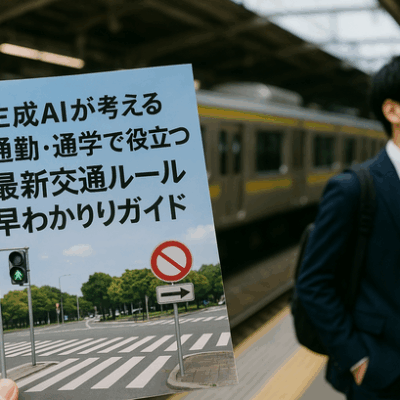

5Gは速く、4Gは安定。頭では分かっていても、「いつ」「どこで」「どう使うと得か」は迷いどころです。本稿では、日常の使い方を軸に、5Gと4Gの賢い使い分けと、乗り換えの最適な進め方をシンプルに整理します。結論は、常に5G固定ではなく、シーンごとに回線を選ぶ“ハイブリッド運用”がコスパも満足度も高い、です。

5Gと4Gの違いを“体感”で理解する

- 速度:5Gは大容量のダウンロードや高画質配信で差が出やすい。4Gは普段使いなら十分速い。

- 遅延:5Gは反応が速い。ビデオ会議やクラウド編集で恩恵がある。

- エリア:都市部は5Gが有利だが、屋内や地方は4Gが安定しやすい。

- 電池:端末やエリアにより、5G常時オンは消費が増えることも。

シーン別「こう使い分ける」

- 動画ストリーミング(高画質/ライブ):5G。読み込み待ちが減り、画質が安定。

- SNS/ニュース/地図:4G。体感差が小さく、電池持ちを優先。

- 大容量ダウンロード/OSアップデート:5GかWi‑Fi。短時間で完了。

- オンライン会議/クラウド編集:5G優先。切断や音途切れを抑えやすい。

- 移動中/地下/屋内奥:4Gへ自動/手動切替。つながりやすさ重視。

料金とバッテリーの賢い最適化

- データ容量は「平日×通勤」「週末×動画時間」で試算。5G前提で過大に見積もらない。

- 端末設定で「5Gオート」推奨。エリアに応じて賢く切替、電池と速度のバランスが取りやすい。

- テザリングは短時間なら5G、一日中ならWi‑Fiや4Gで安定運用。

- 家ではWi‑Fiを主役に。モバイル回線は外出時のピーク性能に寄せる。

エリアと端末の“相性”を見極める

- よく行く場所(自宅・職場・通勤路・よく入る店舗)で5Gの実測を確認。体感が悪ければ4G優先に。

- 端末の対応バンドとキャリアの主要バンドが合うかをチェック。相性が悪いと5Gの恩恵が減る。

- ミリ波対応は超高速だがスポット的。郊外中心ならSub‑6対応の安定性を重視。

乗り換え最適解:3ステップ戦略

- 現状把握(1週間):データ使用量、よく切れる場所、電池の減りをメモ。動画や会議の不満点を洗い出す。

- プラン選定(比較):

・外出で大容量+高画質配信が多い→5G無制限/大容量プラン

・普段はWi‑Fi中心→中容量+5G対応で十分

・家族割/MVNOも候補。速度より料金の安定を重視する選択肢も。 - 端末/設定(初期最適化):5Gオート、動画は自動画質、バックグラウンド通信を抑制。1ヶ月後に再評価し容量調整。

よくある勘違い

- 「5Gは常に速い」→エリアや混雑で4Gの方が安定する場面も。

- 「無制限なら最強」→速度制御や混雑時の優先度で体感が落ちることがある。利用時間帯も考慮。

- 「端末を最新にすれば解決」→回線やプラン、設定の最適化が同じくらい重要。

今日からできるチェックリスト

- 自宅・職場・通勤路での5G/4Gの速度と安定性を簡易計測

- 動画や会議など「速さが価値になる時間帯」を把握

- 5Gオート設定と省電力の両立を確認

- 1ヶ月のデータ量を見直し、翌月にプラン微調整

- Wi‑Fi環境の強化でモバイル回線の負担を減らす

ポイントは、「速さが効く瞬間」にだけ5Gを効かせ、日常は4GやWi‑Fiで堅実に回すこと。これが、コストを抑えつつ“体感満足”を最大化する、生成AI的・実用派の最適解です。