「いつ資産が倍になるのか」「どのくらいの金利なら目標に届くのか」。金利や複利の話は難しく感じがちですが、日々の判断に役立つ“ざっくり計算”ができると、焦りや過度な期待を避けやすくなります。本稿では、頭の中ですぐ使える「72の法則」を入り口に、資産倍増までの目安と注意点(落とし穴)、そして実生活での使い方をわかりやすく整理します。

72の法則とは?倍になる年数を一瞬でつかむ

72の法則は「倍になるおおまかな年数 ≒ 72 ÷ 年利(%)」という経験則です。年3%なら約24年、6%なら約12年、8%なら約9年で倍、とすばやく見積もれます。72は2・3・4・6・8・9で割りやすいので、暗算に向いています。なお、これは一括で運用した場合の目安で、毎月の積立には厳密には当てはまりませんが、成長感覚をつかむには十分役立ちます。

どう使う?金利のイメージを生活の判断に落とし込む

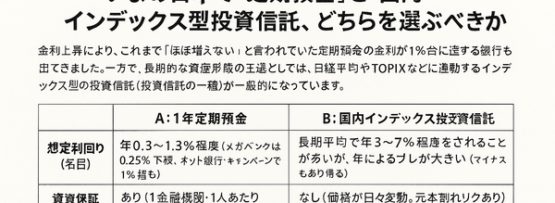

例えば、銀行の定期が年1%なら倍まで72年。投資信託で年6%が続けば約12年。仮に家計の目標が「15年で倍」なら必要利回りは約72÷15=4.8%。この数字を“目安の会話の土台”として、商品の特徴やリスク、コストを比較する材料にできます。あくまで方位磁針のような役割、と覚えておくとズレにくくなります。

よくある落とし穴:ここを外すと目安が大きくズレる

- インフレと税金を無視する:名目5%でも、物価上昇2%、税・手数料で約1%差し引けば、実質はおよそ2%。倍まで約36年に伸びます。ざっくり「実質利回り=名目−インフレ−コスト」で考える癖を。

- 毎年同じ利回りだと考える:実際は上下します。下がる年があると、平均が同じでも資産はやや伸びにくくなり、倍の時期が遅れがちです(上下で元に戻りにくいイメージ)。

- 手数料の存在感を軽視:信託報酬や売買コストが1%違うだけで、長期では倍の時期が大きくズレます。

- 複利の頻度を過小評価:年1回より毎月複利の方がわずかに有利ですが、極端に高金利でない限り差は小さめ。目安としては72の法則で十分です。

- 過去の高利回りをそのまま未来に当てはめる:環境は変わります。数字はあくまで「その時の目安」にすぎません。

- 借入の複利は逆方向に働く:金利が高い負債は増え方が早い、という反対側の“72”も忘れずに。

精度を上げるコツ:72の微調整と現実補正

- 69・70・72を使い分け:高金利のときは「70」や連続複利に近い「69.3」がやや正確。とはいえ暗算なら割りやすい「72」が実用的です。

- 実質利回りで考える:名目6%、インフレ2%、コスト1%なら実質約3% → 倍まで24年。名目だけで判断しないのがコツ。

- 逆算で目標設定:「10年で倍にしたい」→必要利回りは約7.2%。この数字と自分のリスク許容度を照らし合わせ、背伸びし過ぎない計画に。

今日から使えるチェックリスト

- 使っている商品・口座の年率目安を確認し、72で倍の年数をメモ。

- 物価上昇率(ニュースの物価見通しなど)と手数料を引いて「実質」で再計算。

- リターンが大きく上下した年は、倍の目安が動くと認識して見直す。

- 「年利」に直す癖をつける。誇大な月利表示は年率換算で現実味をチェック。

- 積立の場合は、倍年数だけでなく「入金力×時間」のほうが効くと心得る。

まとめ:72の法則は“方位磁針”、地図は自分で描く

72の法則は、未来を当てる魔法ではなく、判断をシンプルにする道具です。インフレ・税金・コストを含めた「実質」の視点、リターンの上下を見越した「幅」の感覚、そしてコツコツ続ける「時間の味方化」。この三つを重ねることで、倍増の“目安”が現実的な計画に近づきます。数字に振り回されず、数字を味方にする。その第一歩として、今日から72の法則を活用してみてください。