「スヌーズはなぜ9分?」という素朴な疑問から見えるデジタルの習慣

朝、スマホのアラームで「スヌーズ」を押すと、だいたい9分後に再び鳴ります。なぜ10分でも5分でもなく、微妙な「9分」なのか。しかも、アプリによっては変えられないこともある。この小さな仕様は、眠気との付き合い方や日々の時間感覚に意外と影響します。本稿では、9分の由来にまつわる複数の説と、現代の使いこなしアイデアをやさしく整理します。

9分のルーツは「機械式」と「初期デジタル」の折り重なり

定説は一つではありません。いくつか有力な説が重なって、いまの「9分」が受け継がれていると考えるのが自然です。

- 機械式時計の名残説:初期のスヌーズ付き目覚ましは歯車とカムで時間を刻む機械式。正確に10分先を指す仕組みを追加するより、「だいたい約10分未満(=9分前後)」を作る方が構造的に簡単だったため、9分の仕様が広がったという見方です。

- 初期デジタル回路の都合説:桁ごとに数字を数えるカウンタ(0〜9)が主流だった時代、10分ぴったりを作るには桁上がりの制御が増えて回路が複雑化。そこで「9分」の単発タイマの方が部品点数が少なく済み、量産しやすかったという背景が語られます。

- 使い心地の心理説:10分だと二度寝が深くなりやすいが、9分は長すぎず短すぎず、覚醒を妨げにくいという経験則。科学的なエビデンスは限定的ですが、「ほぼ10分だけど少し短い」が心地よく感じられるのは確かです。

どの説も「9分は技術的にも心理的にも妥当」という点で交わります。ひとつの正解というより、歴史と慣習が積み重なった結果と考えると腑に落ちます。

機械式時計が教えてくれる“だいたい”の設計思想

時計の分針は1分ごとに一定角度を進みます。機械式で「一時的に止め、また鳴らす」仕組みを作る際、分針やアラーム機構に大きな手を入れず実装するには、精密な10分より「部品一つで扱える約9分」の方が現実的でした。現代のソフトウェアでは正確な10分など容易ですが、「製造しやすい方を選ぶ」という設計の癖は、デジタルの世界にも引き継がれ、やがて“ユーザーが見慣れた標準”になっていきました。

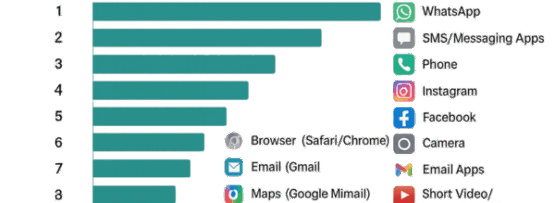

スマホの現状:iPhoneは9分固定、Androidは選べることも

iPhoneの純正時計アプリは今も9分固定。一方、Androidはメーカーやバージョンによって初期値は9分でも、設定で変更できたり、サードパーティのアラームアプリなら1分単位で自由に調整できることが多いです。もし9分が合わないと感じたら、アプリを見直す価値はあります。

9分とどう付き合う?実用アイデア

- “9分×2”のゆとり設計:起床時刻の18分前に一度鳴らし、本番は2回目で起きる運用。朝の準備にスイッチを入れる儀式として機能します。

- スヌーズを短縮して“連打”を防ぐ:変更できるアプリなら3〜5分に設定し、回数を制限。だらだら延長を避けられます。

- 「締め切りアラーム」との併用:最終的に家を出る時刻に大音量・別音色のアラームを設定。スヌーズの甘さに“終点”を作れます。

- 音のコントラスト:1回目はやわらかい音、2回目ははっきりした音に。音色の差で体が切り替えやすくなります。

雑学としての面白さ:慣習はUIになる

技術の事情から始まった“9分”は、やがて「そういうもの」という期待に変わりました。人が慣れた数値は、説明なしでも伝わるUI(ユーザーインターフェース)になります。だから今も9分が残り続ける——そんな視点で見ると、スマホの小さな仕様も歴史の断片として愛おしく感じられます。

結論:9分は「ちょうどよさ」の記憶

スヌーズが9分なのは、機械式時計の工夫、初期デジタルの回路都合、そして人の感覚的な“ちょうどよさ”が重なった結果。もし自分の朝に合わないなら、アプリで調整し、音や回数、最終アラームの設計でカバーしましょう。逆に9分がしっくり来るなら、そのリズムを味方につけるだけで朝は少し軽くなります。