迷いやすい「御霊前」と「御仏前」を、場面・宗派・時期で整理する

訃報を受けて最初に悩むのが、香典袋に書く「御霊前」と「御仏前」の使い分けです。一般には「四十九日(忌明け)までは御霊前、その後は御仏前」と言われますが、宗派や地域で例外もあります。この記事では、難しい言い回しを避け、通夜・葬儀から四十九日までの流れに沿って「いつ・何を選ぶか」をわかりやすく整理します。あわせて、数え方の基準や、迷ったときの対処法も提案します。

基本の考え方:御霊前と御仏前の意味と一般ルール

仏教では、亡くなってから四十九日までは故人はまだ「仏」になっていないと考え、「御霊前」を用います。忌明け(四十九日法要)以降は「御仏前」に切り替えるのが一般的です。例外として、浄土真宗は「亡くなるとすぐに仏になる」という教えから、通夜・葬儀でも最初から「御仏前」が広く用いられます。

宗教ごとの目安は次の通りです。

- 仏式(多くの宗派):四十九日まで「御霊前」、以後「御仏前」

- 仏式(浄土真宗):通夜・葬儀から一貫して「御仏前」でも可

- 神式:「御玉串料」「御神前」

- キリスト教:「御花料」

なお「御香典」は仏式で広く通用し、宗派が不明な仏式の場面で無難です(神式・キリスト教では用いません)。

四十九日の基準と数え方:いつ切り替える?

四十九日(しじゅうくにち)は、命日を1日目として数え、7日ごとの区切りを経て七七日(49日目)で忌明けとする考え方です。カレンダー上は「亡くなった日を含めて49日目」が目安。例えば1月1日逝去なら、2月18日が49日目です。

法要日程は、親族の都合で前後することがあります。この場合の表書きは、実際の「法要の当日」に合わせるのが実務的です。すなわち、四十九日より前に営むなら「御霊前」、当日またはそれ以降なら「御仏前」。香典を郵送する際も、到着日(相手が受け取る日)を基準に考えると混乱が減ります。

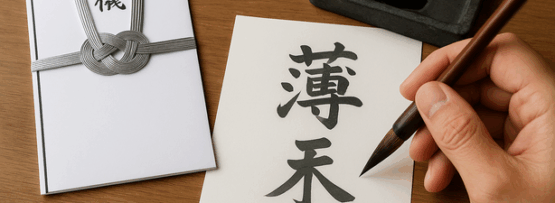

香典袋の選び方・書き方の要点

香典袋は、水引が「黒白」または「双銀」が仏式の一般的な仕様です。関西圏では「黄白」もよく用いられます。仏式の袋には蓮の絵柄が入る場合がありますが、神式やキリスト教では無地を選びます。筆文字は毛筆・筆ペンが基本で、通夜・葬儀では「薄墨」を用いるのが無難です。名前はフルネームで、会社名や部署名を添える場合は氏名の上に小さく入れます。

中袋の金額表記は、縦書きなら漢数字(例:金壱萬円)、横書きなら算用数字でも差し支えありません。住所・氏名は読みやすく、返礼の宛先に困らないよう丁寧に記入しましょう。

シーン別の使い分け:通夜から忌明け後まで

- 通夜・葬儀(仏式):原則「御霊前」。ただし浄土真宗は「御仏前」でも可。宗派不明なら「御香典」も無難。

- 告別式が四十九日後の場合:原則「御仏前」。

- 四十九日法要:当日以降は「御仏前」。前倒しで四十九日より前に営むなら「御霊前」。

- 忌明け後の弔問や仏壇参り:基本「御仏前」。

- 神式:一貫して「御玉串料」「御神前」。

- キリスト教:一貫して「御花料」。

迷いを減らす実務のコツ

最も確実なのは、喪家や葬儀社に「宗派」「法要日」を確認することです。会場で焦らないよう、仏式用(御霊前・御仏前・御香典)と、神式・キリスト教用(御玉串料・御神前・御花料)の予備封筒を1枚ずつ持っておくと安心。短冊付きの香典袋なら、表書きを差し替えるだけで対応できます。どうしても判断が難しいときは、絵柄のない無地・黒白水引の袋に、相手の宗教に合わせた最も無難な表書きを選ぶのが失礼になりにくい方法です。

「御霊前」と「御仏前」は、宗派と時期で切り替えるのが基本軸。四十九日の数え方は「命日を1日目」と覚えておき、実際の法要日や到着日に合わせて表書きを選べば、大きな失礼は避けられます。迷ったときは確認と備えでリスクを減らしましょう。