「どうして学校の夏休みって、こんなに長いの?」。子どもから大人まで、誰もが一度は考えたことがあるのではないでしょうか。多くの人が「昔は農家が多くて、子どもの手伝いが必要だったからでしょ?」と答えるかもしれません。しかし、その常識、実は少し違うかもしれないとしたら…?

近年、目覚ましい進化を遂げている生成AIに、この素朴な疑問を投げかけてみました。すると、私たちが知っている「常識」を覆すような、意外な歴史的背景や複数の理由が浮かび上がってきました。今回は、生成AIが語る「学校の夏休みが長い本当の理由」について、その歴史を紐解きながら、未来の夏休みのあり方まで考えていきたいと思います。

よくある誤解?「農家の手伝い説」の真相

まず、最も広く知られている「農家の手伝い説」から見ていきましょう。この説は、「日本の産業の中心が農業だった時代、夏は農繁期で人手がいるため、子どもを労働力として家に帰すために夏休みが長くなった」というものです。一見すると、とても説得力がありますよね。

しかし、生成AIは「それは全体像の一部でしかありません」と指摘します。日本の農業における最も忙しい時期、つまり「農繁期」は、実は夏だけではありません。地域や作物にもよりますが、春の田植えや秋の稲刈りの方が、夏の草むしりなどよりもずっと人手が必要でした。実際に、明治時代に近代的な学校制度が始まった当初は、全国一律の夏休みはなく、地域ごとに「田植休み」や「稲刈休み」といった農繁期に合わせた休暇が設けられていたのです。

では、なぜ「夏」に長期休暇が設定されるようになったのでしょうか。農家の事情だけでは説明がつかない、別の理由がそこには隠されていました。

生成AIが明かす「本当の理由」とは?

生成AIとの対話で明らかになったのは、夏休みが長くなった理由は一つではなく、複数の要因が複雑に絡み合っているという事実です。特に大きな影響を与えたとされる3つの理由をご紹介します。

理由1:都市部のエリート層の「避暑」のため

これは少し意外に聞こえるかもしれません。明治時代、義務教育が始まったとはいえ、安定して学校に通えたのは、都市部に住む裕福な家庭や上流階級の子どもたちが中心でした。彼らの間では、夏の蒸し暑い都会を離れ、軽井沢や箱根といった涼しい避暑地で長期間過ごすという文化が流行していました。

今でいう「バカンス」のようなもので、家族そろって別荘や宿で過ごすこの習慣に合わせて、都市部の学校が長期の夏休みを設けるようになったのが始まりだと言われています。つまり、夏休みはもともと、農家のためのものではなく、都市のエリート層のライフスタイルに合わせた制度だった、という側面が強いのです。この都市部での慣習が、次第に全国の学校へと広がっていきました。

理由2:厳しい暑さと衛生問題

現代のようにエアコンがなかった時代、夏の教室はまさに蒸し風呂状態でした。特に日本の夏は湿度が高く、熱中症のリスクも非常に高い環境です。そのような過酷な環境で子どもたちに勉強をさせるのは、健康上、非常に危険でした。

また、当時は衛生環境も整っておらず、夏場は赤痢やコレラといった伝染病が流行しやすい季節でもありました。多くの子どもたちが狭い教室に集まることは、感染症拡大のリスクを高めます。そこで、子どもたちの健康を守り、伝染病の蔓延を防ぐという公衆衛生の観点から、学校を長く休みにする必要があったのです。これは、子どもたちの命を守るための、非常に現実的で切実な理由でした。

理由3:教員の研修期間の確保

夏休みは、子どもたちだけのものではありませんでした。教員にとっても、この期間は非常に重要でした。明治時代、近代的な教育システムが急ピッチで整備される中、教員は常に新しい知識や教育方法を学ぶ必要がありました。

夏休みは、全国の教員が集まって研修会に参加したり、新しい教材の研究をしたりするための貴重な自己研鑽の時間として活用されていました。教員の質を高め、教育水準を全国的に向上させるために、長期の休暇は不可欠な制度だったのです。子どもたちが休んでいる間、先生たちも学び続けていたのですね。

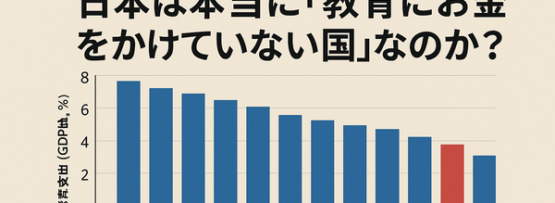

世界の夏休みと日本のこれから

では、日本の夏休みは世界的に見て長いのでしょうか。アメリカやヨーロッパの多くの国では、6月から8月にかけての約2~3ヶ月間が夏休みというのが一般的です。これに比べると、日本の約40日間はむしろ短い方かもしれません。これは、学年の始まりが9月である欧米の教育制度とも関係しています。

一方で、近年、日本の夏休みのあり方も変化の時を迎えています。共働き家庭の増加により、長期休暇中の子どもの預け先が問題になったり、塾や習い事によって家庭ごとの学習機会に格差が生まれたりしています。また、気候変動による猛暑の激化は、夏休み明けの9月になっても続いており、教育現場の課題となっています。

こうした社会の変化を受け、夏休みを短縮して他の時期に休みを分散させる「休暇の分散化」や、自治体やNPOが運営するサマースクールの充実など、新しい夏休みの形が模索されています。もしかしたら、未来の子どもたちにとっての「夏休み」は、私たちの知っているものとは全く違う形になっているかもしれませんね。

「農家の手伝い」から始まった夏休みの謎探しは、生成AIの助けを借りることで、都市部の文化、健康問題、教員の事情といった、より深く、多角的な歴史的背景にたどり着きました。当たり前だと思っていた常識の裏側にある物語を知ることは、未来を考える上で大切なヒントを与えてくれるのかもしれません。