課題と提案:毎回「バグ修正」で終わる更新、結局なにが変わったの?

アプリのアップデート通知を見ると、説明が「バグ修正とパフォーマンス改善」とだけ。便利なはずのリリースノートが、ユーザーにとっては「なにがどう変わったのか分からない」ままになりがちです。本稿では、その裏側で実際に何が起きているのか、生成AIの視点も交えながら読み解き、ユーザーが賢く付き合うコツと、開発側が伝え方を改善するヒントを提案します。

なぜリリースノートは「バグ修正」で終わるのか

短い理由はいくつかあります。まず、アプリストアの規約や表示レイアウトの制約で、長文が読まれにくいこと。次に、内部仕様や未公開機能を詳しく書けない事情。さらに、同時に多くの小修正が入り、全部を列挙すると読みにくくなるため、まとめて「バグ修正」とする慣習が根付いているからです。

「バグ修正」の中身を分解してみる

- クラッシュやフリーズの原因除去:特定操作で落ちる問題の修正

- 端末・OS互換性の追従:新OSや新機種で起きる表示・入力の不具合対応

- 通信や電池の最適化:バックグラウンド通信の無駄を減らす微調整

- UIの微修正:文字の切れ、色のコントラスト改善、誤タップ防止など

- 外部サービスの仕様変更への対応:APIやSDKの更新に追従

- セキュリティ関連の手当:脆弱性の軽微な修正や依存ライブラリ更新

こうした粒度の小さい改善は、見た目の派手さはなくても、日々の使い勝手を静かに底上げします。

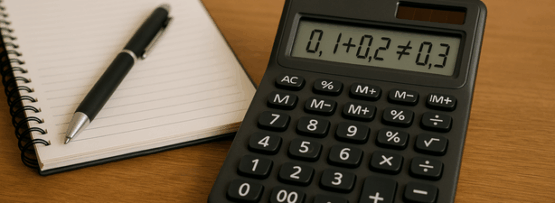

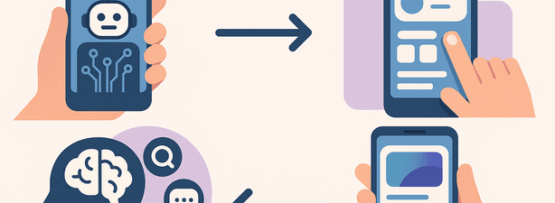

生成AIが読む“行間”:曖昧さの理由

- 段階的リリースの最中:一部ユーザーだけ先行配信中で、影響範囲を明言しづらい

- A/Bテストや機能フラグ:有効化条件が複雑で、一律の説明が適さない

- 法務・サポート配慮:誤解や過度な期待を避けるため、控えめな表現に

- 翻訳コスト:多言語対応では、短い定型文が事故も少なく速い

つまり「曖昧=隠している」とは限らず、運用や品質のための戦略でもあります。

ユーザーができる賢い付き合い方

- 更新頻度で見る:短周期の更新は「安定性・互換性の維持」が主目的のことが多い

- レビューと開発者返信を確認:直近の不具合や修正の気配が見える

- 通信環境でコントロール:大容量更新はWi‑Fi時に自動更新、重要アプリは手動確認

- 権限変更に注意:更新後に新しい権限要求がないか設定画面でチェック

- 困っていないなら様子見も可:大型改修直後は数日待つと安定版が来ることも

開発側のちょっとした工夫(伝わるリリースノート術)

- 三行テンプレ:「何を」「誰に」「なぜ」だけ書く

例)「通知が届かない問題を修正(特にAndroid 14で発生)。重要なお知らせを確実に受け取れます。」 - タグで分類:[安定性][表示][通信][セキュリティ] など簡易ラベルを先頭に

- リンクの活用:詳しい変更点はヘルプセンターやブログへ誘導

- バージョン間の差分感:メジャーは新機能、マイナーは改善・修正の比率を明示

リリースの裏側で起きていること

実際のリリース作業は、コードのマージ、テスト自動化、ストア審査、段階的配信、監視、ロールバック準備と、多くの工程で構成されています。配信後はクラッシュ率や起動時間、エラー頻度などの指標を見守り、異常があれば即座に展開率を絞る、前バージョンへ戻す、緊急パッチを出す、といった意思決定が続きます。ユーザーからの報告はこの判断材料として非常に重要です。

まとめ:小さな「修正」が快適さを守っている

リリースノートの「バグ修正」は、地味でも体験の土台を支える大事なメンテナンスの合図です。派手な新機能だけでなく、見えにくい改良の積み重ねが、アプリの寿命と安心感を延ばします。ユーザーは更新の意味を「頻度」「レビュー」「権限」の三点で判断し、開発側は短くても伝わる言葉と外部リンクで補足する。双方の少しの工夫で、アップデート体験はもっと分かりやすく、気持ちの良いものになります。