「プリンに醤油でウニ味」という話題は、SNSやテレビで周期的に盛り上がる人気ネタです。本当にウニになるのか、だとしたらなぜそう感じるのか。ここでは、噂の検証ポイントを整理し、味覚錯覚の仕組みと、台所でできるシンプルな検証のコツを提案します。結論から言えば「完全にウニ」にはなりませんが、「それっぽく感じる」理由はきちんとあります。

プリン+醤油=ウニ味?噂の正体

体験談を集めると、「ウニっぽい」「寿司屋で食べたウニの雰囲気がする」という声と、「まったく別物」という声が分かれます。鍵になるのは、ウニの持つ甘み・塩味・旨味・クリーミーさという要素です。プリンは卵と乳でコクがあり甘い。醤油は塩味と強い旨味を持つ。これらが合わさると、ウニが持つ“甘くて塩気があり、舌にまとわりつく濃厚さ”の方向に近づくため、「それっぽい」と感じやすくなるのです。

なぜ「それっぽく」感じるのか—味覚錯覚のメカニズム

- 期待と先入観の力(トップダウン効果):まず「ウニだよ」と言われて食べると、脳が不足している要素を補って“ウニらしさ”を完成させやすくなります。味覚は舌だけでなく、記憶や言葉の影響を強く受けます。

- 味の組み合わせ効果:甘み(プリン)×塩味・旨味(醤油)のバランスは、寿司ダネのウニが持つ甘じょっぱさと方向性が近いです。

- 香りの相互作用:フレーバーは味と香りの総合体験。醤油には発酵由来の香り(ロースト感やカラメル様)があり、プリンのカラメルや乳の香りと重なると、海鮮のタレのような印象を生むことがあります。

- 食感の寄与:プリンのなめらかさは、ウニのとろける食感と共通点があり、味の印象を後押しします。

似ている成分と違う点—化学のヒント

共通点としては、醤油のグルタミン酸などのうま味成分、プリンの甘み・脂肪分によるコクが挙げられます。これらはウニが持つ「甘み+旨味+濃厚な舌触り」と方向性が一致します。一方で、ウニ特有の海藻や海由来の香り(海水っぽさ、磯のニュアンス)や、生鮮の揮発成分はプリン+醤油にはほぼありません。そのため、化学的に完全一致はしませんが、重なり合う要素が“脳内補完”を誘発し、「近い」と錯覚するのです。さらに、醤油に含まれるカラメル様の香りはプリンのカラメルソースと相性がよく、フレーバーの輪郭を似せやすい点も一因です。

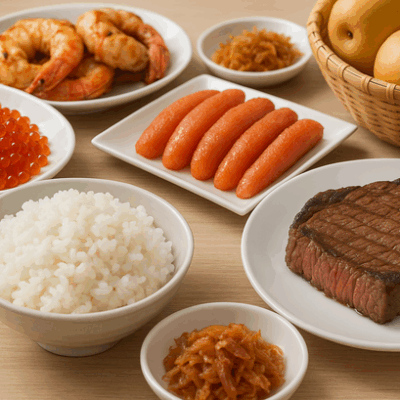

家で試すなら—より公平な検証のコツ

- 量はごく少量から:プリン1個に対して醤油は2〜3滴。入れすぎると塩辛くなり、単に“しょっぱいプリン”になります。

- 混ぜすぎない:表面でなじませる程度にすると、香りの輪郭が残って印象が近づきます。

- カラメルの有無を比べる:カラメルソース付きと無しの両方で試すと、香りの重なりが体感できます。

- ブラインドで比較:何も言わずに出す、色だけ似せた「塩水」対照を用意するなど、先入観を減らすと錯覚の強さが分かります。

- 鼻をつまんで→離す:香りの寄与を実感できます。鼻を開放した瞬間に“それっぽさ”が出るなら、香り要因が主です。

- 醤油の種類を変えてみる:たまりや濃口、減塩などで印象が変わります。発酵香が強いほど「近い」と感じる人も。

- 番外編(遊びとして):海苔の粉や昆布だしをほんのひとつまみ加えると、磯のニュアンスが足され“よりウニ方向”に寄ります(ただし、もう「プリン+醤油だけ」ではなくなります)。

アレルギーや塩分が気になる場合は無理をせず、少量で試すのがおすすめです。好みの差も大きいので、家族や友人と複数人で意見を比べると面白い発見が得られます。

まとめ—「ウニ味」の本当の意味

プリンに醤油で「完全なウニ」にはなりません。ですが、甘み・塩味・旨味・香り・食感が重なり、「ウニらしさの輪郭」を私たちの脳が補完してしまうことで、“それっぽい”印象が生まれます。これは味覚と嗅覚、記憶や言葉が一体となって働く、身近な味覚錯覚の好例です。話のタネとしては楽しく、料理の発想を広げる小さな実験にもなります。期待に頼りすぎず、少量・公平に試して、自分の舌で確かめてみてください。