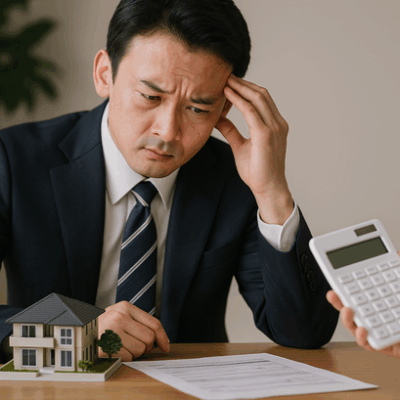

賃貸物件を契約するとき、見積もりに「鍵交換代」という項目を見つけて、「これって本当に払わなければいけないの?」と疑問に思った経験はありませんか?前の人が使っていた鍵をそのまま使えば費用はかからないのに、なぜわざわざ交換するのか。そして、その費用をなぜ新しい入居者が負担するのが一般的なのか。この慣習ともいえる費用には、実は多くの人が知らない意外な理由と、法律的な背景が隠されています。

今回は、そんな賃貸契約の「鍵交換代」の謎について、最新の生成AIに尋ねながら、その本質と賢い向き合い方を探っていきたいと思います。単なる出費と捉えるのではなく、その意味を理解することで、きっと納得して新生活のスタートを切れるはずです。

なぜ鍵交換は必須なの?生成AIが語る「安心」という名のコスト

まず、そもそもなぜ鍵を交換する必要があるのでしょうか。生成AIにこの基本的な問いを投げかけると、極めて論理的で明確な答えが返ってきます。それは「防犯上のリスクを限りなくゼロにするため」です。

前の入居者が退去時にすべての鍵を返却したとしても、それで安全が保証されたわけではありません。在籍中に合鍵を作り、それを友人や家族に渡していたり、あるいは紛失していたりする可能性は誰にも否定できません。最悪の場合、その合鍵が悪意のある第三者の手に渡っているケースも考えられます。

もし鍵交換をせずに新しい入居者が住み始めた場合、誰がいつ侵入してくるか分からないという不安を抱えながら生活することになります。これは、入居者にとって計り知れないストレスです。また、万が一空き巣などの犯罪が発生した場合、鍵の管理責任を問われるのは大家さん(貸主)です。大家さんにとっても、鍵交換は入居者の安全を守ると同時に、自身の物件と資産を守るための重要なリスク管理策なのです。

つまり、鍵交換代とは、物理的な「鍵」そのものの代金というよりも、「これから始まる新生活の安全と安心を手に入れるための費用」と捉えるのが、AIが導き出した本質的な答えと言えるでしょう。

「鍵交換代は借主負担」は法律違反?生成AIに聞く法的根拠

次に湧き上がる疑問は、「なぜその安心のための費用を、貸す側ではなく借りる側が負担するのか?」という点です。これについて、生成AIは法律やガイドラインを基に解説してくれました。

実は、「鍵交換費用は借主が負担しなければならない」と直接的に定めた法律は存在しません。むしろ、国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、鍵の交換は「入居者の入れ替わりに伴い、物件管理上行われるものが多く、貸主(大家さん)の負担とすることが妥当」とされています。つまり、本来は大家さん側が負担するのが望ましい、というのが国の見解なのです。

では、なぜ現実には借主負担が一般的なのでしょうか。その答えは「契約自由の原則」にあります。日本の民法では、契約内容は当事者同士の合意があれば、法律の基本的なルールに反しない限り自由に決めることができます。

ほとんどの賃貸借契約書には、「特約」として「鍵交換費用は借主の負担とする」といった一文が記載されています。そして、入居者はその内容に同意した上で署名・捺印をします。この「合意」が成立することによって、ガイドラインが示す「望ましい形」よりも、契約書の内容が優先されることになるのです。したがって、契約書に記載があり、それに同意している以上、借主負担は法的に有効となり、支払いの義務が発生するというのが実情です。

交渉は可能?生成AIが提案する賢い向き合い方

法的な背景は理解できたとしても、初期費用は少しでも抑えたいのが本音です。では、この鍵交換代を交渉で安くしたり、なくしたりすることは可能なのでしょうか。

生成AIに尋ねると、「可能性はゼロではありませんが、成功率は状況によります」という現実的な回答が返ってきました。交渉を試みるのであれば、契約書に署名・捺印する前が絶対条件です。一度契約が成立してしまうと、その内容を覆すのは非常に困難になります。

交渉の際は、「鍵交換代をなくしてください」とストレートに要求するよりも、「長く住むことを考えており、初期費用を少しでも抑えたいのですが、鍵交換代についてご相談させていただけないでしょうか」といったように、低姿勢で相談ベースで持ちかけるのが得策です。特に、長期間空室だった物件や、引っ越しの閑散期(オフシーズン)であれば、大家さん側も柔軟に対応してくれる可能性があります。

ただし、人気の高い物件や、繁忙期においては交渉が難しいことが多いのも事実です。また、「自分で安い業者を探して交換したい」と考える方もいるかもしれませんが、これはほとんどの場合認められません。物件全体の鍵を管理している都合上、大家さんや管理会社が指定した業者以外での交換は、防犯・管理の観点から許可されないのが一般的です。

結局のところ、鍵交換代は新生活を安心してスタートするための「入場券」のようなもの。その意味をしっかり理解し、契約内容をきちんと確認した上で、納得して支払うことが最もスマートな向き合い方と言えるのかもしれません。