「自分にもしものことがあったら、家族は…」と考え、生命保険の加入を検討する方は多いでしょう。しかし、いざ保障額を決めようとすると、「一体いくらに設定すればいいのだろう?」と頭を悩ませてしまうのが現実ではないでしょうか。保障額が大きすぎれば毎月の保険料が家計を圧迫し、逆に小さすぎれば、万が一の際に家族の生活を守りきれないかもしれません。この難しい「必要保障額」の問題、最近話題の生成AIに尋ねてみたら、どんな答えが返ってくるのでしょうか。

今回は、生成AIが示す客観的なデータと計算ロジックを基に、ご自身の家族構成に合わせた最適な保障額を見つけるための「計算術」を、保険・金融の専門家として分かりやすく解説していきます。

なぜ「必要保障額」の計算が重要なのか?

生命保険は「万が一の際の経済的な損失をカバーするためのもの」です。つまり、遺されたご家族が、あなたの収入がなくなった後も、これまでと大きく変わらない生活を維持し、将来の夢(特にお子様の進学など)を諦めずに済むようにするためのお金、それが「必要保障額」です。

この金額は、家族構成やライフステージによって全く異なります。例えば、小さなお子様がいるご家庭と、夫婦二人暮らしのご家庭では、必要となる金額が大きく違うのは当然ですよね。なんとなく「みんな3,000万円くらい入っているから」といった理由で決めてしまうと、過不足が生じる可能性が高くなります。生成AIに尋ねても、まず最初に「あなたの家族構成と現在の家計状況を教えてください」と、現状分析の重要性を指摘してきます。まずは自分たちの状況を正確に把握し、必要な金額を冷静に計算することが、賢い保険選びの第一歩なのです。

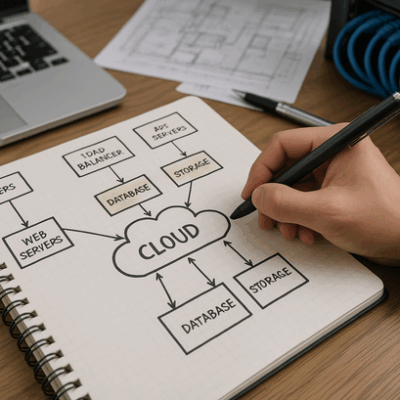

生成AIが教える!必要保障額の基本計算式

必要保障額の計算は、実はとてもシンプルです。基本は以下の「引き算」で考えます。

必要保障額 = 遺された家族の「支出」 - 遺された家族の「収入」

この計算式を、もう少し具体的に分解してみましょう。生成AIは、これらの項目を漏れなくリストアップし、シミュレーションするのを得意としています。

- 遺された家族の「支出」

- 生活費:現在の生活費の7割程度が目安。食費、光熱費、通信費など。

- 住居費:住宅ローン(団体信用生命保険に加入していない場合)、家賃など。

- 教育費:お子様が独立するまでにかかる学費。幼稚園から大学まで、公立か私立かで大きく変わります。

- その他:葬儀費用(平均200万円程度)、車の買い替え費用など、臨時にかかる費用。

- 遺された家族の「収入」

- 公的保障:遺族年金。家族構成や納付状況で金額が変わるため、最も計算が複雑な部分です。

- 配偶者の収入:今後見込める収入。

- 会社の福利厚生:死亡退職金、弔慰金など。

- 自己資金:現在の預貯金。

これらの項目を一つひとつ計算し、支出の合計から収入の合計を差し引いた金額が、あなたが生命保険で準備すべき「必要保障額」の目安となります。

【家族構成別】AIシミュレーションで見る必要保障額の目安

では、具体的な家族構成を例に、必要保障額がどのように変わるのか見ていきましょう。AIによるシミュレーション結果を参考に、ポイントを解説します。

ケース1:夫婦のみ(DINKS)

共働きで、お互いに経済的に自立している場合、大きな死亡保障は必要ないかもしれません。お互いの収入で生活が成り立つのであれば、主に葬儀費用や身辺整理のための資金として300万~500万円程度を備える形で十分なことが多いです。ただし、ペアローンで住宅ローンを組んでいる場合は、残された方が一人で返済を続けられるか考慮し、ローン残高分を保障額に上乗せする必要があります。

ケース2:夫婦+子ども(未就学児)1人

人生で最も大きな保障が必要となる時期です。お子様が独立するまでの約20年間の生活費と教育費が大きな負担となります。特に、配偶者が専業主婦(主夫)の場合は、大黒柱の収入が途絶える影響が甚大です。AIは、お子様の進学プラン(公立か私立か)まで考慮して計算しますが、一般的に3,000万~5,000万円程度の保障額が目安となることが多いでしょう。

ケース3:夫婦+子ども(中学生)2人

お子様が成長し、独立までの期間が短くなってきた時期です。教育費のピークは見えていますが、まだ数年間の生活費と学費は確保しなければなりません。一方で、これまでにある程度の貯蓄ができているご家庭も多いでしょう。必要保障額は、お子様の独立までの期間と現在の貯蓄額を見直すことで、ケース2の時期よりは抑えられる傾向にあり、1,000万~3,000万円程度が目安となります。

ケース4:シングルマザー(ファザー)+子ども1人

大黒柱が一人であるため、万が一の際の経済的影響が非常に大きくなります。遺族基礎年金という公的保障はありますが、それだけでは生活費や教育費を全て賄うのは困難です。お子様が安心して生活し、進学の夢を諦めずに済むよう、不足分を生命保険でしっかりとカバーする必要性が高く、2,000万~4,000万円程度の保障を検討するのが一般的です。

生成AI時代における保険選びの新たな視点

ここまで見てきたように、生成AIは客観的なデータに基づいて、複雑な必要保障額をスピーディーに計算・シミュレーションしてくれます。これは、保険選びにおける強力なツールになることは間違いありません。

しかし、忘れてはならないのは、AIはあくまで計算ツールであるということです。最終的な判断は、私たち「人」が行うべきです。計算された数字の裏側にある「家族への想い」や、「これくらいの備えがあれば安心できる」といった感情的な価値観、そして将来のライフプランの変化などを総合的に考慮することが重要です。

生成AIを「賢い壁打ち相手」として活用し、算出された客観的なデータを参考にしながら、最後はファイナンシャルプランナー(FP)などの専門家に相談する。そうすることで、データと感情の両面から納得できる、あなたのご家族にとって本当に最適な保険を見つけることができるでしょう。この記事が、ご自身の生命保険を見直すきっかけになれば幸いです。