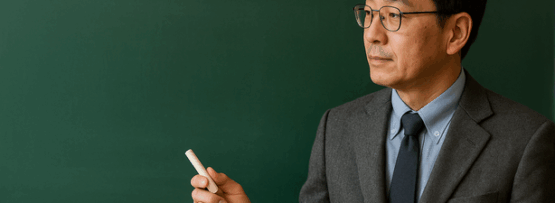

黒板が緑色になった理由と、いま私たちが見直すべき「見やすさ」の視点

教室の黒板は、気づけば黒より「緑」が当たり前になりました。では、なぜ緑なのでしょうか。板書が見づらい、長時間の授業で目が疲れる、LED照明で反射が気になる――そんな日常の小さな困りごとに、黒板の色は関係しています。本稿では、緑色化の背景と、視認性・疲労軽減のしくみをやさしくひも解き、教室で実践できる工夫を提案します。

なぜ黒から緑へ? 歴史と現場の実感

かつては天然の石板や黒塗装の板が主流でしたが、1960年代以降、鉄板に焼き付け塗装を施した「グリーンボード」が普及しました。理由はシンプルです。緑は黒よりも反射がやわらぎ、白や黄色のチョークがほどよく映えるから。黒はコントラストが強く、明るい照明下ではギラついて見えることがありますが、深めの緑は光をほどよく吸収し、文字のエッジがくっきりしやすいのです。加えて、耐久性やメンテナンス性の向上も、普及を後押ししました。

見やすさの科学1:コントラストと「ほどよい暗さ」

文字が読みやすいかどうかは、背景と文字の明るさの差(コントラスト)が鍵です。真っ黒に白文字は差が大きすぎて目が疲れる一方、薄色の背景では差が小さく読みにくい。深い緑は、白や黄色のチョークとのコントラストを十分に確保しつつ、黒ほど強烈ではない「ほどよい暗さ」を実現します。そのため、遠くの席でも輪郭がにじみにくく、行間の識別もしやすくなります。

見やすさの科学2:緑は人の視覚にやさしい

人の目は、明るい環境で緑付近の色に敏感だといわれます。背景が緑だと、白や黄色の線情報が拾われやすく、情報の「読み取り効率」が上がる感覚を得やすいのです。さらに、緑は黒よりも反射によるハイライトが目立ちにくく、照明の照り返しが気になる席でも、文字が途切れて見える現象を減らしてくれます。

疲労軽減のヒント:残像・まぶしさ・光の向き

強すぎるコントラストや点状の反射は、見続けるほど疲れにつながります。緑の黒板は反射を抑え、目を細める回数や無意識の瞬きを増やさずに済むため、結果として負担を軽くしやすいのです。加えて、表面がマットであることも重要。光を拡散して、スポット状のまぶしさを避けられます。緑色は残像(見た後に視界に残る影)の不快感を強めにくい点でも、教室に向いた背景色だといえます。

教室でできる実践アイデア

- チョークの色を使い分ける:本文は白、強調や見出しは黄色やオレンジ。重要語を2色以上に分けると、意味の階層が一目でわかります。

- 線の太さと余白:細すぎる文字は遠くで途切れて見えます。少し太めに、行間と余白を十分にとりましょう。

- レイアウトの一貫性:左から右、上から下へ視線が流れるよう、見出し・本文・図の位置を固定化。探す労力を減らします。

- 照明の角度を調整:黒板に対して斜め方向から当てると、反射の筋が出にくくなります。光源が板面に映り込む位置は避けましょう。

- 座席配置の配慮:教室の端や後方でも見える字の大きさを基準に。試し書きを複数の席から確認するのが近道です。

- こまめなクリーニング:粉の薄膜はコントラストを下げます。乾拭きと集塵の両立で、板面をフラットに保ちましょう。

白板・プロジェクタ時代でも「緑の発想」は活きる

ホワイトボードやプロジェクタ、電子黒板が増えた今でも、視認性の考え方は同じです。投影スライドの背景を濃いめの緑やダークグレーにすると、暗室にしなくてもコントラストを確保しやすく、反射のまぶしさも抑えられます。数式や板書の写真を投影するときも、背景を暗めに統一すると、フォントや線の細部が拾われやすくなります。

まとめ:色は「情報の読みやすさ」を設計するツール

黒板が緑になったのは偶然ではなく、見やすさと疲れにくさを両立するための選択でした。背景色は、文字のコントラスト、反射の抑制、残像の軽減に影響します。教室の色、光、書き方を少し整えるだけで、学習の集中度は確実に変わります。緑の黒板が示す知恵を、デジタルと組み合わせて、これからの授業デザインに生かしていきましょう。

この記事へのコメントはありません。