クラウドのSLAでよく見る「99.9%」「99.99%」などの“9の数”。数字が増えるほど安心してしまいがちですが、実際の月間停止時間や補償の条件を正しく理解しないと、想定外のダウンで業務が止まったり、期待した補償が受けられなかったりします。本稿では、誤解しやすいポイントを平易に整理し、現実的な設計と運用のヒントを提案します。

なぜ「9の数」に惑わされるのか

「9」が増えると、ほぼ止まらないように見えます。しかしSLAは“理論上の上限”に近い表現で、実運用は仕様の除外条件や構成の弱点に大きく左右されます。大切なのは数字そのものより、どのように計測し、どの範囲に適用される約束なのかを読み解くことです。

「月間停止時間」の目安と落とし穴

一般に30日(43,200分)を目安にすると、

- 99%=約432分(7.2時間)

- 99.9%=約43.2分

- 99.99%=約4.32分

- 99.999%=約0.432分(約26秒)

ただし、提供事業者の「計算期間(暦月/請求月)」「対象区間(リージョン/ゾーン)」「計測点(外形監視か内部メトリクスか)」で結果は変わります。計画メンテナンスや顧客側原因は“停止時間に含まれない”規定も多く、「止まったのにSLA違反ではない」ケースが起きます。

SLAは約束ではなく条件付きの「取り決め」

SLA達成を保証してくれるのは“サービスクレジット”であり、損害賠償ではありません。しかも申請期限や証跡の提示、複数条件の同時充足など、適用には細かな要件があります。「止まらない権利」ではなく、「止まった時に一定のクレジットが出る可能性がある」取り決めだと捉えるのが現実的です。

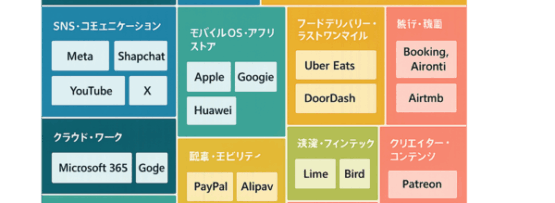

合成可用性:足し算ではなく掛け算

あなたのシステムが複数の外部サービスに依存するなら、全体の可用性は掛け算で小さくなります。例:5つの依存先が各99.9%でも、全体は約99.5%まで低下します。ひとつの“9”の不足が、体感停止時間を大きく押し上げることを忘れないでください。

設計で埋めるべきギャップ

- 冗長化の粒度:単一AZで満足しない。マルチAZ、必要ならマルチリージョンを検討。

- 依存の分散:DNS、アイデンティティ、ストレージなど基盤系の単一障害点を排除。

- フォールバック:キュー・キャッシュ・読み取り専用モード・段階的劣化で“完全停止”を避ける。

- クライアント耐障害性:再試行(指数バックオフ)やサーキットブレーカーで瞬断を吸収。

- 監視と定義:自社のSLO/アラート閾値を明確化し、ユーザー体験に直結する外形監視を持つ。

現実的な期待値を作るSLOという視点

SLAはベンダーの約款、SLOはあなたのサービスの目標です。「ユーザーが体感する可用性」を定義し、許容できるエラー率や復旧時間(RTO)、許容データ損失(RPO)をチームで合意しましょう。ベンダーSLAが満たされていても、あなたのSLOが満たされないことは珍しくありません。

誤解しないためのチェックリスト

- どの範囲のSLAか(単一サービスか、リージョン単位か)

- 除外条件は何か(計画メンテ、DDoS、サードパーティ障害など)

- 計測方法は誰基準か(ベンダー内部か外形監視か)

- 複数依存の合成可用性を計算したか

- クレジットの申請条件と期限を把握しているか

- 設計・運用で“9の差”を埋める仕組みがあるか

まとめ:9の数はスタート地点

“9”は安心の記号ではなく、設計と運用の出発点にすぎません。月間停止時間の目安を鵜呑みにせず、あなたのユーザー体験を守るSLOとアーキテクチャでギャップを埋めましょう。最後に残る信頼性は、SLAの数字ではなく、あなたが選び取った冗長化と運用の習慣が作ります。

この記事へのコメントはありません。