スマートフォンアプリのアップデート通知に「軽微なバグを修正しました」と書かれているのを目にしたことはありませんか?私たちは普段、ソフトウェアやシステムの不具合を指して、当たり前のように「バグ」という言葉を使っています。しかし、なぜプログラムの欠陥が「虫(Bug)」と呼ばれるようになったのか、その由来を深く考えたことがある人は少ないかもしれません。

実は、この言葉の裏には、コンピューターの歴史の黎明期における、あるドラマチックで少しユーモラスな物語が隠されています。今回は、最新の生成AIに尋ねながら、ソフトウェアにおける「バグ」の語源を紐解き、その言葉がどのようにして現代に受け継がれてきたのかを探る旅にご案内します。

コンピューターに挟まった、本物の「虫」

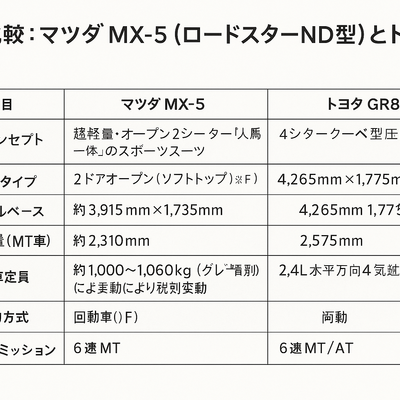

「バグ」の語源として最も有名なエピソードは、1947年9月9日、アメリカのハーバード大学で起きた出来事に遡ります。当時、世界最先端のコンピューターの一つであった「Harvard Mark II」が、原因不明の不調に見舞われました。

この巨大な計算機の開発チームには、後にプログラミング言語「COBOL」を開発し、「コンピューター科学の女王」とも呼ばれることになるグレース・ホッパー女史が所属していました。彼女を含む技術者たちが、正常に動作しないMark IIの原因を徹底的に調査したところ、驚くべきものを発見します。なんと、装置内部にある「リレー」というスイッチの間に、一匹の「蛾(moth)」が挟まっていたのです。

この蛾が原因で物理的に回路の接触不良が起こり、コンピューターは計算を停止してしまいました。技術者たちは慎重にピンセットで蛾を取り除き、コンピューターは無事に再稼働しました。この時、ホッパー女史は、その蛾を日誌(ログブック)にテープで貼り付け、こう書き記したのです。

「First actual case of bug being found.(バグが発見された最初の実例)」

この出来事が、「コンピューターの不具合=バグ」という言葉を決定づけた瞬間でした。不具合の原因となった文字通りの「虫」を取り除く作業は「デバッグ(debugging)」と呼ばれ、現在でもプログラムの欠陥を修正する作業を指す言葉として広く使われています。この蛾が貼り付けられた歴史的な日誌は、現在、スミソニアン博物館に大切に保管されており、誰でもその歴史の一端に触れることができます。

「バグ」という言葉はもっと古くから存在した?

グレース・ホッパーの逸話は非常に有名で、多くの人がこれを「バグ」という言葉の起源だと信じています。しかし、生成AIにさらに深く尋ねてみると、興味深い事実が浮かび上がってきます。実は、「バグ」という言葉自体は、機械の不具合を指すスラングとして、ホッパーの時代よりもずっと以前から使われていたのです。

例えば、発明王として知られるトーマス・エジソンは、1870年代に書いた手紙の中で、自身の発明品に潜む技術的な問題を「バグ」と表現しています。当時からエンジニアたちの間では、原因不明の厄介な不具合を、まるで目に見えない虫が邪魔をしているかのように捉え、「バグ」と呼ぶ風習があったようです。

つまり、ホッパー女史の功績は、「バグ」という言葉を「発明」したことではなく、コンピューターの世界で実際に「本物の虫(バグ)」を発見し、それを日誌に記録したことで、この言葉をコンピューターサイエンスの用語として定着させた点にあると言えるでしょう。彼女のユーモアあふれる記録がなければ、私たちは今、プログラムの不具合を別の言葉で呼んでいたかもしれません。

現代の「バグ」と、なくならない理由

もちろん、現代のソフトウェア開発における「バグ」は、物理的な虫のことではありません。プログラムの設計ミスや、コーディングの際の単純なタイプミス、予期せぬ操作によるエラーなど、ソフトウェアの論理的な欠陥全般を指します。

なぜ、これほど技術が進歩した現代でも「バグ」はなくならないのでしょうか。その理由は、ソフトウェアが人間の手によって作られているからです。人間が作る以上、どうしても見落としや勘違い、単純なミスは発生します。また、現代のソフトウェアは非常に複雑で、何百万行ものコードで構成されています。機能を追加したり修正したりするたびに、予期せぬところで新たなバグが生まれてしまうことも少なくありません。

この「バグ」との戦いこそが、ソフトウェア開発の歴史そのものと言っても過言ではありません。開発者たちは、バグを未然に防ぐための設計手法を考え、バグを発見するためのテストを繰り返し、そしてユーザーから報告されたバグを一つひとつ修正していく、地道な作業を日々続けているのです。

生成AIは「バグ」をなくす救世主になるか?

近年、このバグとの戦いに強力な味方が登場しました。それが「生成AI」です。AIは、人間が書いたコードを分析してバグの可能性がある箇所を指摘したり、簡単なバグであれば自動で修正案を提案したりすることができます。これにより、開発者はより効率的に品質の高いソフトウェアを作れるようになりつつあります。

しかし、生成AIも万能ではありません。AIが生成したコードに新たなバグが含まれている可能性もありますし、複雑で根本的な設計上の問題を解決するには、依然として人間の深い洞察力と経験が必要です。

「バグ」の語源が、一匹の小さな蛾であったように、ソフトウェアの品質は細部へのこだわりに宿ります。これからの時代は、AIの力を借りながらも、最後は人間が責任を持つという、AIと人間の協調作業がバグとの戦いの新たなスタンダードになっていくでしょう。

次にあなたがアプリの不具合に遭遇したときは、ハーバード大学の巨大なコンピューターに迷い込んだ、一匹の蛾のことを思い出してみてください。プログラムの向こう側で奮闘する開発者たちの姿に思いを馳せれば、少しだけ寛容な気持ちになれるかもしれません。

この記事へのコメントはありません。