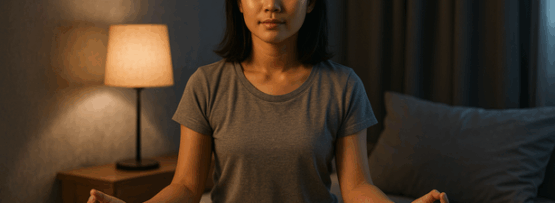

やることが多すぎて、気づけば頭の中がざわざわ。深呼吸しようと思っても時間がない——そんな忙しい人ほど、短くて効く「整え方」が必要です。ここでは、机の前や移動中でもできる、3分で気持ちを落ち着かせる超入門のやり方を提案します。道具も特別な場所も不要。いまある呼吸と体の感覚を使って、散らかった注意をやさしくまとめ直します。

なぜ「3分」なのか

長時間の瞑想は理想的ですが、習慣化の壁が高くなりがち。3分なら会議の前、電車の中、朝の一息など、すき間で実行できます。短くても「注意を自分に戻す」「いま起きていることを判断せず観る」という要点が押さえられれば、気分の波は静まりやすくなります。大切なのは長さより「回数」と「やりやすさ」です。

3分ルーティンの全体像

以下の流れを、無理なく一気通貫で行います。タイマー不要。鼻呼吸が苦しければ自分に合う呼吸でOKです。

- 30秒:姿勢リセットとゆっくり呼吸

- 60秒:体の感覚をサッとスキャン

- 30秒:目に入る一点/音に注意を寄せる

- 30秒:浮かぶ考えを短い言葉でラベリング

- 30秒:この後の「一つの意図」を決める

ステップ1:姿勢と呼吸(30秒)

座っているなら坐骨でイスを感じ、背すじをやさしく伸ばします。肩は力を抜き、あごを少し引く。息を鼻からゆっくり吸い、長めに吐きます。目は閉じても半眼でもOK。「吸う4・吐く6」くらいの比率を目安にして、心地よさ優先で。

ステップ2:体のスキャン(60秒)

頭のてっぺんから足先まで、ライトで照らすように注意を移動。痛みやコリに出会ったら「そこにある」と認めるだけで、良し悪しを決めません。温かい/冷たい、重い/軽い、触れている感じなど、言葉にしなくても「感じている自分」に気づきます。

ステップ3:一点フォーカス(30秒)

視界にある小さな対象(机の木目、ペン先など)か、耳に届く一つの音(空調、街の音)を選びます。「見えている」「聞こえている」にそっと寄り添い、対象が変化しても追いかけすぎず、ただ居合わせます。

ステップ4:ラベリングで手放す(30秒)

思考や感情が湧いたら、小声または心の中で短く名前をつけます。「考え」「不安」「計画」「評価」など。ラベルを貼ったら、風船を手放すように注意をまた呼吸や感覚へ戻します。追い払うのではなく、通り過ぎさせるイメージです。

ステップ5:意図を一つ決める(30秒)

最後に、この後の行動を一言で定めます。「メールを3通ていねいに」「会議では聞くを優先」「5分だけ集中」など。意図はやさしく具体的に。ここで背筋を整え直し、軽く息を吐いたら終了です。

続けるコツとよくある勘違い

- 短く頻繁に:1日1回の長時間より、1日3回の3分。

- 結果を急がない:雑念ゼロを目指さない。気づいて戻る、その往復が練習。

- 場所の合図を作る:デスクの角、マグカップ、スマホの充電タイムを合図に。

- 記録は一言で:終わりに「気分=軽い/普通/重い」をメモ。変化が見えます。

シーン別の使い方

- 朝の始業前:ステップ1→2→5だけで2分版。

- 移動中:視覚の一点フォーカスを「足の裏の接地感」に置き換える。

- 会議直前:30秒呼吸+30秒意図。「聞く」「要点を一つに」など。

ミニまとめ:整うとは「戻れる自分」を作ること

忙しさは無くせなくても、「戻る場所」を持てば、振り回されにくくなります。3分のマインドフルネスは、集中したい時だけでなく、気分が乱れた時の安全な着地地点。完璧さより、今日できる最小の一歩を重ねていきましょう。次の隙間時間、タイマーを見ずにこの流れを試してみてください。