値上げの背景と外食の新しい基準

食材価格の国際的上昇、人件費とエネルギー費の高止まり、物流の不安定化が重なり、外食は構造的な値上げ局面に入っている。価格は上がり、量や原材料の質が微調整される「シュリンクフレーション」も同時進行だ。従来の「定価の安さ」だけを基準にした選択は、満足度や栄養、時間価値の観点で非効率になりやすい。求められるのは、支払い1円あたりの効用を最大化する視点である。

単位価値で比べる「食のKPI」

価格の絶対値ではなく、単位当たりの価値を可視化することで、メニュー間の比較精度が上がる。外食のコスパ評価に有効なKPIは次の通りだ。

- 円/たんぱく質g(CP-Protein):たんぱく質は満腹持続と健康投資の中核。肉・卵・豆類・魚で高い効率が出やすい。

- 円/食物繊維g(CP-Fiber):満腹感と血糖安定に寄与。副菜やサラダの実質価値を捉えられる。

- 円/kcal(CP-Cal):エネルギー効率の尺度。ただし栄養の偏りに注意が必要。

- 調理価値係数:家庭で再現しにくい調理(長時間火入れ、発酵、専門器具)ほど加点。時間の外部化価値を含む。

- 混雑コスト:待ち時間×自分の時間単価。ピークを避けるほど実質コストは下がる。

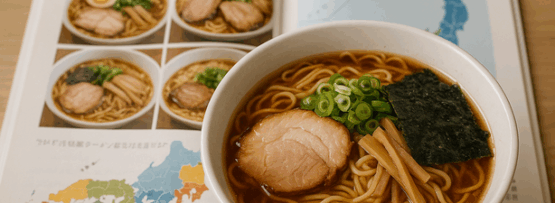

定量の目安として、ランチ1,000円でCP-Proteinが0.8〜1.2g/円、CP-Fiberが0.05〜0.1g/円に到達すれば優秀な水準。丼物・麺類はCP-Calが優れる一方でCP-Proteinが不足しやすく、卵追加や豆副菜で補うと効率が整う。

時間と場所のダイナミックプライシングを読む

外食の実勢価格は、曜日・時間帯・天候で変動する。供給側は人件費と食材ロスを抑えるため、逆ピークに誘導する施策を取る傾向が強い。雨天・猛暑・平日の14時以降は、クーポンやサイズアップ、セット特典が出やすい。都心一等地は回転重視でピーク単価が上がり、郊外・商業施設内はアイドルタイムで実質値引きが厚い。天候連動型や時間限定の特典は通知ベースで出ることが多く、アプリのプッシュ設定を最小限に整えるだけで恩恵が増える。

メニュー工学を逆手に取る選択

飲食店は「メニューエンジニアリング」で商品の配置と価格を設計する。代表的な4象限の読み方は以下が目安だ。

- スター(高人気・高粗利):目立つ位置で写真が大きい。満足度は高いが実質単価は上がりやすい。

- プラウホース(高人気・低粗利):定番の定食・主力丼。量・栄養・価格のバランスが良いことが多い。

- パズル(低人気・高粗利):限定や新作。クーポン適用時のみ有利になるケースが多い。

- ドッグ(低人気・低粗利):存在感が薄い。選ぶ必然性は低い。

消費者側の戦略は「プラウホースを基軸に、スターは共有やハーフで享受」。写真の面積、金色の装飾、視線誘導の位置(右上・中央)に誘われすぎないことが、値上げ局面での防御線になる。

セット・サブスク・クーポンの損益分岐点

ドリンクやポテトは原価率が低く、セット化で粗利を押し上げる役割を担う。炭水化物が重複するセットは満腹度の上積みが小さく、単価効率が悪化しやすい。単品+たんぱく質追加(卵・豆・チキン)に置き換えると、CP-Proteinが改善する。

サブスクは「利用回数×平均割引−月額」で判定するのが基本。週2回以上使う前提の設計が多いため、生活動線にあるチェーンに限定し、月初に導入すると稼働率が上がる。クーポンは高粗利カテゴリー(ドリンク・デザート・新商品)に集中しやすく、プラウホース系主力メニューに適用できるものは希少価値が高い。

テイクアウトと店内、配達手数料の最適化

同一商品でも、店内・持ち帰り・デリバリーで実質価格が変わる。デリバリーは手数料と最低注文額が実質単価を押し上げる一方、時間価値の節約と相殺関係にある。距離1km以内で受け取りが容易な立地なら、テイクアウト割引とロス対策品(閉店前の値引き)を活用すると効率が高い。揚げ物や麺類はテイクアウトで品質劣化が起きやすく、再加熱・伸びの影響を加味した「満足の減価」を見積もると判断がぶれない。

個店とチェーンの使い分け

チェーンはセントラルキッチンとスケールメリットで価格の安定性と均質性を担保する。個店は調理価値係数が高く、同価格でも体験価値が厚い。平日ランチはチェーンで基礎栄養を確保し、週末や夜は個店で調理・体験価値を取りに行く「ポートフォリオ分散」が、値上げ時代の満足度を押し上げる。地場チェーンは仕入れ網と地代の優位で価格競争力を持つケースが多く、地域のコスパ穴場になりやすい。

シェア・ポーション戦略と廃棄の視点

大皿料理の共有、ハーフサイズや少なめオプションの活用で、食べ残しと支出の同時削減が可能だ。高価格品は人数で割ることで挑戦しやすくなり、食体験の幅が広がる。店舗側のフードロス削減メニュー(端材活用の逸品、日替わり)に着目すると、価格以上の価値に出合う確率が高まる。

AI活用の実践プロトコル

可視化と予測の仕組みを簡易に取り入れると、外食コストのブレが減る。行動履歴から「よく行くエリア×時間帯×満腹度の好み」をタグ化し、次のルールで運用するとよい。

- 平日昼は「CP-Protein優先」フィルタで検索。レビューは最新月の写真を重視し、シュリンクの有無を確認。

- 雨天・閑散時はクーポン適用可の店を優先。通知は時間帯限定のみに絞りノイズを削減。

- 新店・新作はパズル扱いとし、割引時のみ試す。定番はプラウホースを中心にローテーション。

- 1食の栄養は「主菜でたんぱく質、副菜で繊維、主食は少なめ」の順で構成。セットは炭水化物の重複を避ける。

- 支払いは還元率の高い決済に固定し、ポイントは外食特化モールに集約して複利化。

AIの役割は、価格・栄養・時間の三要素を統合し、個々の効用関数に沿って提案を最適化する点にある。値上げが常態化する環境下でも、指標の一元管理とタイミングの最適化により、満足度を落とさず支出を数%単位で圧縮する余地は大きい。