冷凍食品を“プロ超え”にするAI的発想

冷凍食品の完成度は年々高まるが、家庭での加熱条件が品質に与える影響は依然として大きい。AIの最適化思考を応用すると、食材の厚み、含水率、衣の種類、ソースの粘度、容器材質、熱源出力といった変数をパラメータとして扱い、狙う食感に向けた手順を組み立てられる。要は「一括加熱」ではなく、段階加熱と休ませを組み合わせ、表面と中心の温度上昇カーブを分離制御する発想だ。プロの厨房ではこれをサalamander、スチコン、保温庫で分担するが、家庭でも電子レンジ、フライパン、オーブン/エアフライヤー、蒸し機能を役割分担させることで再現性が高まる。

解凍の戦略:二段階・休ませ・水分制御

解凍は食感の土台となる。冰晶の再融解で流出するドリップを最小化し、表面を適度に乾かしてメイラード反応を促進するのが要点だ。冷蔵庫での緩慢解凍が理想だが、時間がない場合は低出力レンジによる「50〜60%解凍→休ませ→仕上げ加熱」が妥当とされる。休ませ時間に温度勾配が均され、再加熱時の過加熱が抑制される。ラップは密閉ではなく蒸気の逃げ道を1〜2カ所設ける。水分が鍵となる米飯・パンは逆に蒸気保持を優先し、微量の霧吹き(0.5〜1g)でデンプンの再糊化を助けると粒立ちが戻る。

熱源別プロファイル最適化

- 電子レンジ(誘電加熱):中心到達用。出力は実測ワット数で補正する。600W手順を500Wで行う場合、時間を約1.2倍が目安。加熱→30〜60秒休ませのパルス運用で温度ムラを解消。

- フライパン/グリル(伝導・放射):表面の脱水と香ばしさ付与用。薄く油を引き、中火で両面各30〜60秒。衣は触らず、油膜で熱伝達を安定させる。

- オーブン/エアフライヤー(対流):再クリスプ化に有効。予熱は高温(220〜230℃)で庫内の熱容量を稼ぎ、投入後は温度を下げて内部の過乾燥を防ぐ。網使いで下面の蒸れを回避。

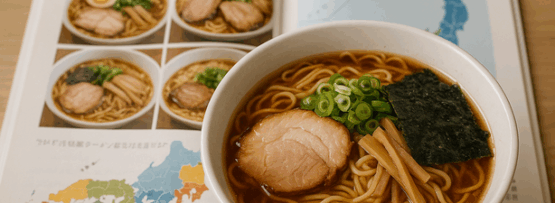

- スチーム/レンジスチーム:麺・米飯・魚のしっとり化に有効。過剰蒸気は風味希釈につながるため短時間で切り上げ、仕上げ乾燥を別工程で行う。

素材別アルゴリズム

揚げ物は「レンジで中心温度70℃付近まで→休ませ→エアフライヤー200℃で2〜4分」で衣のガラス転移点を超えつつ内部の水分を保持する手順が有効だ。米飯は「霧吹き→ラップ密着→レンジ加熱→10秒蒸らし→ほぐし」でα化を促す。麺類は氷塊が残る程度に弱解凍後、熱湯通し10〜15秒で麺表層の粘度を整え、ソースは別鍋で乳化温度(60〜70℃)に到達させて再結合すると滑らかさが戻る。パンは冷凍のまま200℃オーブンで2〜3分、直後に余熱で1分保温。魚は臭み抑制のため塩少量を表面に振り、弱レンジ→ペーパーで水分を拭取→表面だけ高温で焼締める。肉は厚みに応じて二相加熱(レンジで中心到達→フライパンで表面褐変)を採用し、余熱の上昇幅(1cm厚で約3〜5℃)を見込んで早めに火を止める。

食感と香りの最終チューニング

プロ品質の鍵は「最後の5%」の補正にある。揚げ物は噴霧油を1〜2プッシュして加熱すると伝熱が均一になり、歯切れが改善する。麺や炒飯は仕上げに微量の追い油(2〜3g)と加熱直後の青ねぎ・柑橘皮・黒胡椒を合わせ、揮発性香気の立ち上がりを最大化する。凍結による脂質酸化が気になる場合は、温度オフ後にバターやゴマ油を加え、脂溶性香気でマスキングする。酸味は0.2〜0.3%のレモン汁や米酢を点的に入れると塩味が前に出て塩分過多を避けやすい。

測定とフィードバックの作法

再現性を高めるには計測が有効だ。中心温度は75℃以上を基準とし、赤身魚や厚い肉は余熱を考慮して2〜3℃手前で火を止める。非接触温度計で表面90〜110℃を狙うとメイラードが安定する。容器はガラスや磁器がムラが少なく、深皿より広皿の方が蒸気逃げが良い。ABテストとして、同一商品で「出力」「休ませ時間」「仕上げ熱源」を1要素ずつ変え、食感スコアを記録すると自宅最適解が見つかりやすい。レンジの実効出力は500ml水を1分加熱し、温度上昇ΔTから推定(出力≒4.2×ΔT×質量/時間)できる。

衛生と安全の基準

冷凍食品は一次加熱済みのものでも二次汚染の可能性があるため、中心温度75℃1分以上が推奨される。解凍後の再凍結は品質・安全の両面で避ける。油の再利用は酸価上昇を招くため家庭では都度新しい油を少量使うのが無難だ。電子レンジでは金属装飾食器を用いず、ラップは耐熱表示のあるものを選び、加熱中の発煙・異臭は即中止する。

家庭で可能な“プロ超え”の設計図

結論として、家庭では「中心はレンジ、表面は乾式、湿潤は蒸気」の三位一体で設計するのが効率的だ。AI的には、商品ごとに「厚み」「衣」「水分」「ソース有無」「狙い食感」を入力し、二段階加熱と休ませの配分、熱源の切替しきい値、仕上げの香り付けをレシピ化する。これをユーザーの器具性能に合わせ微調整し、ログを蓄積すれば学習が進む。冷凍食品は“温めるだけ”から“設計して仕上げる”時代へと移行しつつあり、家庭でもプロの一皿に迫る品質が現実的になっている。