気候変動が再定義する不動産の物理的リスク

豪雨・台風の強度化、海面上昇、猛暑日数の増加は、立地・構造・運用の前提を揺さぶっている。想定外降雨による内水氾濫や高潮の合成被害、長期熱波による設備負荷の増大、地盤の液状化・斜面崩壊の頻度上昇が同時多発的に起き、単一ハザード前提の耐性では不十分となる。停電や燃料供給の寸断、アクセス道路の冠水が連鎖し、稼働停止による機会損失や修繕リードタイムの長期化が収益性を圧迫する。建物性能だけでなく、上水・下水・排水ポンプ場など周辺インフラの脆弱性が物件価値のボトルネックとなる点が特徴的だ。

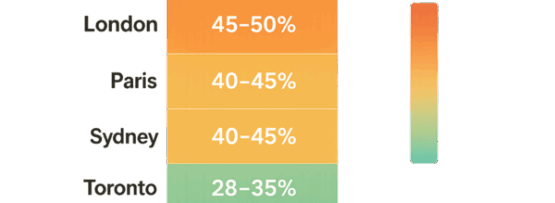

移行リスクと規制がもたらす価値のシフト

脱炭素の加速は、法規制・市場規範の両面でキャッシュフローに影響する。建築物省エネ基準の強化、炭素価格の導入・拡充、公開企業の温室効果ガス開示義務化、金融機関の与信ポートフォリオ排出量管理が進み、運転時エネルギーと改修由来のエンボディドカーボンが評価対象に組み込まれる。グリーン認証やエネルギー性能の優劣は賃料水準・テナント獲得力・出口利回りに反映され、非適合資産は資本コスト上昇と減損圧力に直面する。規制適合改修のタイミング・費用の読み違いは、ディスカウント率よりも大きな評価差を生む。

金融・保険の価格シグナルと資産の脆弱性

保険市場はリスクの先行指標として機能する。水災担保の免責額拡大、料率上昇、引受制限は、ネットオペレーティングインカムの毀損とキャップレート拡大を通じて評価額を圧縮する。融資側でも気候ストレステストが一般化し、高リスク物件はLTVの引き下げや金利スプレッドの拡大が進む。賃貸市場では、BCP(事業継続)要件を重視するテナントが増え、非常用電源、浸水対策、熱安全性の仕様が実需を左右する。保険の空白(アンダーインシュアランス)は、単年損失だけでなく、再保険更新に伴う恒常的な費用増加として現れる。

AIによるリスク評価の高度化

高解像度の気象・地形・土地利用データと機械学習を統合することで、従来のハザードマップを超えるピンポイントのリスク推定が可能になった。降雨レーダーと排水能力のミスマッチから内水氾濫確率を推定し、微地形と建物配置を入力した浸水深モデルで資産別の損害関数を算出する。熱環境では、日射・風場・反射率を組み合わせたマイクロクライメート解析が空調負荷とテナント快適性の季節変動を示す。デジタルツインにより、設備の劣化・異常をリアルタイムに検知し、気象シナリオと連動した予防保全でダウンタイムを短縮する。自然言語処理は開示文書や規制文面から要件を自動抽出し、投資・融資審査における気候関連KPIの整合性を担保する。

アセットレベルの適応策と価値影響

立地・設計・運用の三層での適応が求められる。立地では河川合流部や遊水地機能の喪失エリアを避け、避難動線と代替アクセスの冗長性を確保する。設計では、GLかさ上げ、止水板・防水扉、逆流防止、電気室の上階移設、屋上非常用電源・燃料備蓄、断熱強化と外付け日射遮蔽、高反射屋根や屋上緑化による表面温度低減が効果的だ。運用では、ポンプ・シャッターの事前作動基準、部材の耐水化、テナントとのBCP合意、保全計画の動的更新が肝要となる。適応投資は初期費用を要するが、保険料低減、稼働率向上、修繕回避の便益を内部収益率で可視化すれば、資本改善として評価に資する。

ポートフォリオ戦略と資産防衛の実務

地理的・用途分散は引き続き有効だが、相関構造は変化している。同一流域の複数資産や同一電力系統への集中は避け、気象パターンの非同期性を活かした分散を設計する。AIベースのシナリオ分析で、ハザード別の確率分布と損失関数を統合し、ポートフォリオVaRやテールリスクを評価、リミット設定と再保険・キャプティブの活用を最適化する。ファイナンス面では、グリーンボンドやサステナビリティ・リンク・ローンのKPIを適応・緩和の両立で設計し、改修計画と償還スケジュールの整合を取る。賃貸条件では、稼働継続義務やエネルギー効率のコベナンツを織り込み、費用回収のメカニズムを明確にする。

データガバナンスと開示の標準化

投資家・金融機関はTCFDやISSBに沿った気候シナリオ開示を要求し、GRESBやSASBが運用・資本計画の実効性を評価する。アセット単位のエネルギー・排出・水使用データと、物理リスクスコア、改修計画、保険条件を同一データモデルで管理し、デューデリジェンスに即時反映できる体制が競争力を左右する。移行コストと残存耐用年数を踏まえたストランデッド資産の早期認識、鑑定評価への気候調整(キャップレート・収益費用反映)の透明性が重要だ。自治体の適応投資や土地利用規制の方向性をモニターし、民間投資と公共インフラ改修のアラインメントを確保することが、長期的な資産防衛の前提となる。