教室の風景を思い浮かべたとき、多くの人の脳裏に浮かぶのは、チョークの粉が舞う緑色の黒板ではないでしょうか。私たちはそれを「黒板」と呼びながらも、その色が緑であることに何の疑問も抱かずに過ごしてきました。しかし、よく考えてみると不思議ですよね。「黒」板なのに、なぜ「緑」色なのでしょうか?

この素朴な疑問の裏には、実は歴史的な偶然と、子どもたちの学びを支えるための科学的な配慮が隠されています。今回は、この「黒板が緑色になった理由」について、生成AIにも尋ねながら、その意外な歴史と色彩学の秘密を解き明かしていきたいと思います。

黒板は、もともと本当に「黒」かった

その名の通り、黒板はもともと黒い色をしていました。18世紀頃、教育の現場で使われ始めた当初の黒板は、一人ひとりが使うための小さな石板でした。主にスレート(粘板岩)という天然の石材が使われており、その色は自然な黒や濃い灰色だったのです。これが「ブラックボード(Blackboard)」の語源となりました。

やがて、より多くの生徒に同時に教えるため、教室の壁に大きな板が設置されるようになります。当初は、木の板に卵の殻などを混ぜた黒い塗料を塗って作られていました。白いチョークで書いた文字がはっきりと見えるため、黒は非常に合理的で、長い間「黒板の色は黒」が常識でした。では、この常識はいつ、どのようにして覆されたのでしょうか。

なぜ緑色に?アメリカで起きた「偶然の発明」

黒板が緑色に変わるきっかけは、20世紀前半のアメリカで生まれました。第一次世界大戦後、学校建設が盛んになる中で、黒板の需要も急増しました。しかし、従来の黒い塗料の原料が不足したり、あるいはコスト削減のために別の塗料を混ぜ合わせたりする過程で、「偶然にも」緑色の塗料が生まれたと言われています。一説には、ペンシルバニア州のスレート会社が、より高品質な黒板を目指して表面を研磨したところ、緑がかった色合いになったのが始まりとも言われています。

最初は代用品、あるいは偶然の産物として登場した緑色の黒板でしたが、実際に使ってみると、驚くほど評判が良かったのです。先生や生徒たちから「黒よりも目が見やすい」「長時間見ていても疲れにくい」という声が上がり始めました。この「偶然の発見」が、後の科学的な裏付けを得て、世界中に広まっていくことになります。

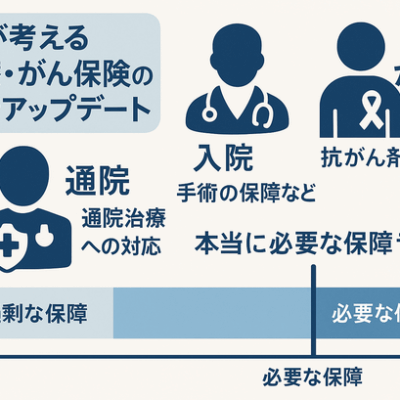

「目に優しい」は本当?緑色が選ばれた科学的な理由

緑色の黒板が支持された最大の理由は、その「目に優しい」という特性にあります。これには、人間の目の仕組みと色彩学に基づいた、ちゃんとした理由が存在します。

1. 人間の目が最も認識しやすい色

人間の目には、光の色を感知する「錐体(すいたい)細胞」というものがあります。この細胞が最も強く反応する光の波長(色)が、実は「緑色」の周辺領域なのです。専門的には「視感度が高い」と言いますが、簡単に言えば、緑色は私たちが最も楽に、そしてはっきりと認識できる色だということです。そのため、緑色の背景は目に余計な負担をかけにくいのです。

2. 適度なコントラスト

黒い板に白いチョークで書くと、コントラスト(明暗の差)が非常に強くなります。一見すると文字が見やすそうですが、強すぎるコントラストは光が滲んで見える「ハレーション」という現象を引き起こしやすく、長時間見続けると目がチカチカして疲れてしまいます。一方、緑色の黒板と白いチョークの組み合わせは、文字をはっきりと認識できるだけのコントラストを保ちつつ、黒地ほど強すぎないため、目に与える刺激が和らぎます。授業中、ずっと黒板を見つめる子どもたちの目の負担を軽減するのに、最適な組み合わせだったのです。

3. 心理的な効果

緑色は、自然の木々や森を連想させる色であり、心理的に安心感やリラックス効果を与えると言われています。緊張感が生まれがちな勉強の場で、生徒たちが少しでも落ち着いた気持ちで集中できるよう、緑色が持つ心理的な効果も、教室という空間に適していたのかもしれません。

生成AIに聞いてみた!黒板の未来はどうなる?

このテーマについて生成AIに尋ねてみると、歴史や科学的根拠を整理してくれるだけでなく、黒板の「未来」についても興味深い視点を提示してくれました。

現代の教育現場では、緑色の黒板だけでなく、ホワイトボードや電子黒板(インタラクティブ・ホワイトボード)の導入も進んでいます。ホワイトボードはチョークの粉が出ず、衛生的。電子黒板は映像を映したり、書いた内容をデータで保存できたりと、デジタルならではの利便性があります。

しかし、それでもなお、多くの学校で緑色の黒板が愛され続けています。その理由として、チョークならではの書き味や筆圧による表現の豊かさ、デジタル機器特有のブルーライトを発しないこと、そして何より、あの緑色がもたらす温かみや安心感を挙げる声は少なくありません。AIは、「伝統的な黒板の良さと、最新のデジタル技術の利便性が、それぞれの長所を活かしながら共存していくのが、未来の教室の理想的な姿かもしれない」と示唆してくれました。

まとめ:当たり前の中に隠された、先人たちの知恵

「黒板はなぜ緑色なのか?」という素朴な疑問。その答えは、単なる色の違いではなく、歴史的な偶然の発見と、子どもたちの学びを少しでも快適にしようという先人たちの工夫、そして科学的な裏付けが組み合わさった結果でした。

普段、私たちが何気なく見過ごしている当たり前の物事の中にも、実は深い意味や物語が隠されています。次に教室で緑色の黒板を見る機会があれば、ぜひその優しい色に込められた歴史と知恵に、思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

※ 本稿は、様々な生成AIに各テーマについて尋ねた内容を編集・考察したものです。

AI Insight 編集部

AI Insight 編集部

この記事へのコメントはありません。