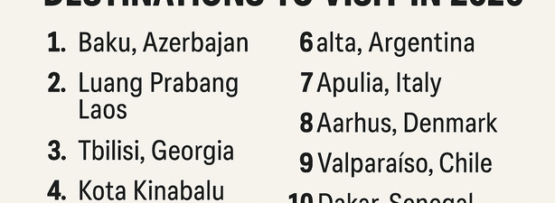

滞在先の選定基準

ワーケーションの成果は所在地の選び方で大きく変わる。評価軸は、通信品質、医療・行政へのアクセス、気象・災害リスク、移動利便性、生活コストの5点が中核となる。通信は下り50Mbps・上り10Mbps以上、ジッター30ms以下がビデオ会議の安定運用の目安。医療は一次救急までの移動時間30分以内が安心材料。豪雨・洪水・土砂災害のハザードマップを事前確認し、海抜・地盤情報も参照する。空港や新幹線駅からの到達性に加え、現地の公共交通の本数とダイヤの安定性をチェックする。国内なら札幌、金沢、松山、福岡、那覇、軽井沢などが交通・生活機能のバランスが取りやすい代表例だが、季節要因やイベント時の宿泊高騰を織り込む必要がある。

通信・電源インフラの実態

回線は「固定回線+モバイル」の二系統が基本構え。宿泊先に光回線が引かれているか、Wi-FiはWi‑Fi 6以上か、2.4GHzのみの機器でないかを現地写真や事前問い合わせで確認する。速度テストは平日9〜11時、14〜17時の混雑時間帯で実施し、平均値だけでなく最低値を記録する。モバイルはeSIMを併用し、主要キャリアのカバレッジマップと実測レビューを照合。テザリング時は5GHz帯を優先し、PCは優先ネットワークとして固定回線SSIDを設定する。電源はデスク周りに合計4口以上、USB‑C PD対応100Wクラスの充電器、20,000mAh以上のモバイルバッテリー、短時間の停電対策として小型UPSがあると復旧が早い。ルーターは再起動スケジュール機能付きだと不調時の自動回復に有効だ。

タイムゾーンと業務設計

チームのコアタイムと現地時間差をまず数値化する。オーバーラップが3時間未満の場合は同期コミュニケーションを最小化し、非同期を主軸に再設計する。会議は週次に集約し、残りは録画・要点サマリ・意思決定期限で回す。自分の生産性ピークと外光・騒音の時間帯を重ね、ディープワークは午前中90分×2セットなどブロック化。通知は「会議前15分のみ解放」など時間帯制御を徹底する。長距離移動日は打鍵作業を避け、レビューや構想に充てると認知負荷が下がる。フライト到着翌日は緩衝日として会議比率を抑え、時差吸収と環境テストに時間を投下する。

セキュリティと法規制

公共Wi‑Fiは原則VPN経由のフルトンネル運用を前提とし、端末はフルディスク暗号化、スクリーンロック1分以内、多要素認証を必須化する。機密会議は周囲の視線・音漏れ対策として個室ブースや指向性マイクを用いる。クラウドは端末紛失時のリモートワイプとアクセスログ監査を有効化。法規制面では観光ビザでのリモート業務可否、滞在が183日を超える場合の課税や社会保険の取り扱い、業務データの域外移転規制を確認する。日本国内での就労に制限はないが、宿泊施設の通信傍受禁止や個人情報取り扱いは各社規程に従う必要がある。保険は携行品損害、個人賠償、サイバー事故特約の有無が差を生む。

生産性を高める仕事術

作業環境はエルゴノミクスを優先する。ノートPCは折りたたみスタンドで目線を上げ、外付けフルサイズキーボードとマウスを組み合わせる。セカンドディスプレイはタブレットの有線接続が遅延と電力効率の面で安定。タスク設計は「スプリント1週間+デイリーレビュー10分」の短周期で運用し、ゴールと完了基準(Definition of Done)を明文化する。会議はアジェンダ先出し、決定事項・担当・期限の3点で締め、議事は即日共有。コミュニケーションは同期(会議、電話)より非同期(ドキュメント、録画、チャットスレッド)を基本とし、反応SLAを役割別に設定する。集中維持には45–60分の単位で通知一括停止、タブはプロジェクトごとにプロファイル分離が効果的だ。

宿泊タイプ別の最適解

ホテルは可用性と防災性能で優位だが、デスク環境がばらつく。事前にデスク寸法、椅子の背もたれ、照度(500lx目安)を確認し、不足は携行ライトで補う。コワーキング併設型は会議室とプリンタの確保が容易で、日次決済の柔軟性が高い。バケーションレンタルは生活動線に優れ、長期滞在のコスト効率が良い一方、騒音・近隣配慮のリスクがあるため静音時間帯の規約をチェックする。コリビングはコミュニティ価値が高いが、集中作業にはノイズキャンセリングと個室確保が前提となる。いずれも室内の携帯電波感度、遮音等級、エアコンの静粛性は見落とされがちで、就寝の質に直結する。

予算・保険・リスク管理

費用は「移動30%、宿泊40%、業務環境15%、食費・雑費15%」が目安。業務環境にはコワーキングのドロップイン、通信SIM、周辺機器のレンタルを含む。不可抗力に備え、回線ダウン時のフェイルオーバー手順(テザリング切替、ビデオOFF運用、音声電話ダイヤルイン)を手元マニュアル化する。データは主要フォルダのオフライン同期を設定し、クラウド障害時も最低限の作業が継続できる状態にする。端末盗難は物理キー付ワイヤーロック、AirTag等のトラッカー、宿泊先金庫の併用で抑止力が上がる。医療・キャンセル補償の適用条件と免責額は事前に読み込む価値がある。

サステナビリティと地域連携

移動は短期の往復を避け、滞在を伸ばして移動回数を圧縮するとCO2排出と疲労の双方が減る。国内は航空と鉄道の所要時間差が1.5倍以内なら鉄道の選択肢を検討する。現地ではローカルのコワーキングや図書館を活用し、イベントや勉強会に参加すると情報とネットワークが得られる。食・生活サービスは地場事業者を選ぶと調達の安定性が高く、突発時の支援も受けやすい。混雑期の観光地では就労スペースの確保が難しくなるため、平日昼の移動と早朝・夕方の利用を前提にスケジュールを組む。地域のルールや静音時間帯の遵守は長期的な受け入れ基盤の維持に直結する。