冠婚葬祭の場で「水引の結び切りと蝶結び、どっちを選べばいいの?」と迷う人は少なくありません。間違えると相手に失礼では…と不安になるものの、実は“たった二つの考え方”を押さえれば、多くの場面で迷わず選べます。本稿では、やさしいルールと具体例、よくある勘違いの回避策までを整理し、今日から実践できる判断のコツをご提案します。

基本の考え方は「一度きり」か「何度あってよいか」

水引選びの大原則は次のとおりです。

・結び切り=一度きりが望ましい出来事(固く結んでほどけない)

・蝶結び=何度あってもうれしい出来事(ほどいて結び直せる)

このシンプルな軸に、「慶事(お祝い)か弔事(お悔やみ)か」という色・意匠の違いを重ねて考えれば、ほぼ正しく選べます。

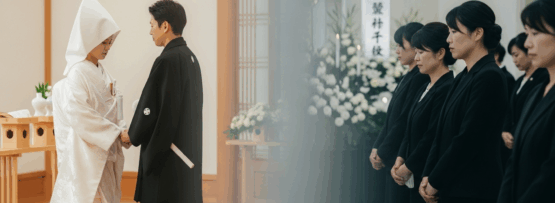

慶事での使い分けの定番

結婚祝い・結婚内祝いは必ず結び切りを選びます。結婚は「繰り返さないことがよい」とされるためです。色は紅白や金銀が一般的。

一方で、出産、入学・卒業、進学、就職、昇進、新築、開店、七五三、長寿祝いなど「またあってよい」喜びごとは蝶結びが基本です。迷ったら「同じ種類の祝いが人生で何度も起こりうるか?」を自問すると判断しやすくなります。

快気祝い(病気回復のお礼)は「二度と繰り返したくない」ため、紅白の結び切りが定番です。

弔事は原則すべて結び切り

葬儀・法要など弔事は、ほどけない結び=結び切りが原則です。色は黒白や双銀(銀一色)、地域によっては黄白(関西圏など)を用います。

なお、弔事には「のし(熨斗)」は付けません。のしは慶事の印であり、弔事では不適切です。

のし紙・水引の色と本数の目安

・慶事:紅白または金銀。結婚関係は格式を表すため10本(または結び目が華やかなもの)を選ぶことが多く、その他慶事は5本や7本が一般的。

・弔事:黒白、双銀、地域により黄白。本数は5本や7本が目安。

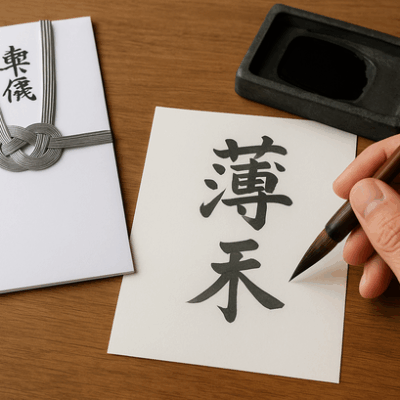

表書き(上段)は、慶事なら「御祝」「内祝」「寿」など、弔事なら宗教や地域慣習に応じ「御霊前」「御仏前」「御香典」を使い分けます。わからない場合は相手地域の慣例に合わせるか、無難な表記をお店に相談すると安心です。

迷ったときのチェックリスト

- その出来事は「一度きり」が望ましい? → はい=結び切り/いいえ=蝶結び

- 慶事? 弔事? → 慶事は紅白・金銀、弔事は黒白・双銀(地域で黄白)

- 結婚・快気は特に結び切りが原則

- 弔事にのしは付けない

- 地域差が大きい場合は、相手側の地域に合わせる

よくある勘違いと回避策

・「結婚祝いを蝶結びにしてしまった」:結婚は必ず結び切り。発注前に用途選択で「結婚御祝(結び切り)」を確認。

・「快気祝いを蝶結びにした」:快気は二度と繰り返さない願いから結び切りを。

・「弔事にのし付きの紙を使った」:のし無しが正解。商品ページで“弔事用(のし無し)”を選ぶ。

・「香典返しを紅白にした」:弔事は黒白・双銀・黄白。色の選択肢を要確認。

ネット注文やコンビニで失敗しないコツ

オンラインのし指定では、用途選択で「結婚御祝=金銀結び切り」「出産内祝=紅白蝶結び」「志(弔事返礼)=双銀結び切り」など、用途と結びの組み合わせが明記されたテンプレートを選ぶと安心です。プレビュー画像で“結びの形”と“色”を必ず確認しましょう。わからない場合は「無地の短冊(のし無し)」にして、後から店員や詳しい人に確認してから表書きを添えるのも安全策です。

まとめ:気持ちを形にするための小さなコツ

水引は「気持ちをどう届けるか」を示すサインです。

一度きりなら結び切り、何度あってよいなら蝶結び。慶事は紅白・金銀、弔事は黒白・双銀(地域で黄白)。この基本を押さえ、相手の地域や慣習に寄り添えば、失礼なく温かな心が伝わります。

この記事へのコメントはありません。