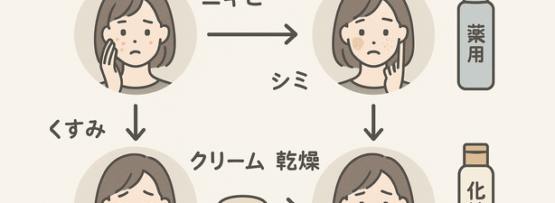

AIが加速する美容医療の可視化と意思決定

画像認識とシミュレーション技術の進歩により、肌状態や輪郭変化の「見える化」が高度化している。マルチスペクトル撮影と機械学習を組み合わせることで、色素沈着、赤み、毛穴、光老化の兆候を層別に抽出し、治療適応や優先順位を定量化する動きが広がる。顔面3Dスキャンとモーフィングの統合は、注入量や照射条件の差による変化幅を提示し、過度な期待と現実のギャップを縮小する。デジタルツインの概念を活用し、個人の解剖学的特徴、表情動態、皮膚の弾性指標を反映した施術設計が試行されている。

診療フローの再設計:トリアージから経過管理まで

事前問診とセルフ撮影データをAIが解析し、リスク因子の抽出と施術候補の粗選別を行うトリアージが一般化しつつある。術後の腫脹や色素沈着の早期検知には、スマートフォン画像と時系列解析が用いられ、異常兆候の自動通知が再来院の適正化に寄与する。患者報告アウトカムと画像指標を結合したダッシュボードは、経過の一貫性評価や追加介入のタイミング判断に有用である。一方で、ライティングや撮影角度の違いが結果を歪めるため、撮影プロトコルの標準化と較正が不可欠となる。

生成AIとデザイン支援の現在地

拡散モデルを用いた仕上がりイメージの提示は、コミュニケーションを円滑にする一方、達成可能性の誤認リスクを内包する。医療グレードのシミュレーションは、解剖学的ランドマークの自動セグメンテーションや体積推定、皮膚張力の局所モデルと結び付き、注入計画や切除デザインの合理化に使われる。ただし、審美面での嗜好は文化・年齢・性別で大きく揺らぐため、アルゴリズムに依拠し過ぎない合意形成が前提となる。生成画像は説明補助であり、結果保証ではないという位置づけが国際的なコンセンサスになりつつある。

エビデンスとバイアス:データの質が結果を左右

学習データの偏りは、アジア人の肌タイプや瘢痕体質、色素沈着の反応性を過小評価する要因となり得る。Fitzpatrick分類の分布、年齢階層、性別バランス、機器ごとの撮像特性など、トレーニングセットの開示が品質評価の起点となる。外部検証、施設間での再現性、リアルワールドデータでの性能維持、ドメインシフト耐性の検証が整って初めて、臨床導入の妥当性が担保される。アウトカム指標も、主観的満足度だけでなく、メラニン指数、紅斑スコア、体積変化、合併症率といった客観的エンドポイントの併記が求められる。

安全性と倫理:規制、プライバシー、説明可能性

画像・音声を含む生体情報の二次利用は、匿名化手法の堅牢性と同意取得の透明性が評価軸になる。フェデレーテッドラーニングや差分プライバシーを用いた学習は、データ持ち出しを減らしながら性能を確保する選択肢だ。日本では医療機器プログラムに該当するAIはPMDAでの審査対象となり、リスク分類、サイバーセキュリティ、変更管理計画の整備が前提となる。説明可能性の観点では、判定根拠の可視化、失敗例の共有、ヒューマン・イン・ザ・ループの監視体制が安全文化の中核を占める。

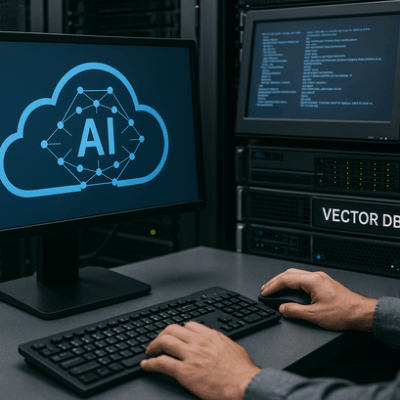

コスト構造とROI:高額機器とサブスクリプションの見極め

クラウド推論に依存するAI機器は、サーバ費用、アップデート料、消耗品といった隠れコストを伴う。導入判断には、症例ミックスとの適合、稼働率、教育コスト、ワークフロー短縮による時間価値の定量化が必要だ。エッジ処理は待機時間を短縮しプライバシー上の利点があるが、アルゴリズム更新の柔軟性に制約が生じる。費用対効果を左右するのは「高機能」よりも、合併症低減や再施術率の改善といった臨床アウトカムへの実質的寄与である。

賢い付き合い方:患者と医療者の実践ポイント

意思決定では、AIが提示するスコアやシミュレーションの不確実性幅に着目し、代替案と非治療選択も含む選択肢の全体像を維持することが重要となる。症例写真は撮影条件の統一と加工有無の明示が前提であり、事前と事後の比較は同一条件下で行うべきだ。アルゴリズムの想定外入力に備え、二重読影や別系統ツールでのクロスチェックを取り入れると、誤判定の連鎖を抑制できる。色素沈着や瘢痕形成に個体差が大きい領域では、段階的介入と短周期のフォローアップが安全域を広げる。広告やSNSで拡散する「劇的ビフォーアフター」は母集団や期間が不明瞭なことが多く、長期アウトカムと合併症の記載有無が信頼性の分水嶺になる。

次のフロンティア:マルチモーダルAIと予測医療

画像、問診、生活習慣、遺伝的素因、環境曝露を統合するマルチモーダルAIは、色素沈着リスクや瘢痕体質、反応性紅斑の発現確率といった予測に応用が進む。因果推論の枠組みを取り入れることで、単なる相関を超えた介入可能因子の特定が可能になり、過剰治療の回避と適正投与に資する。家庭用デバイスやウェアラブルから取得される連続データは、紫外線曝露や皮膚水分量の変動を背景因子として補正し、施術後ケアのパーソナライズを後押しする。将来的には、個々の審美的目標を定量化し、価値観の多様性を尊重するアウトカム設定が標準化される見通しだ。