費用対効果で優先度を決める視点

限られた受診時間と費用のなかで最大の健康利益を得るには、死亡・重症化の抑制効果、検査による害(偽陽性・過剰診断・放射線被曝)、対象集団の罹患率、費用のバランスで選別するのが合理的である。日本では胃・大腸・肺・乳房・子宮頸がんの住民検診がベースになり、生活習慣病の血圧・糖代謝・脂質の評価がコアとなる。さらに、日本固有の胃がんリスクを踏まえたHelicobacter pylori(ピロリ菌)検査と除菌の一次予防は若年層でも費用対効果が高い。以下では年齢・性別ごとに、優先順位の高い検査と頻度を整理する。

20〜39歳:基礎リスクの把握と一次予防が中核

- 血圧・体重・腹囲:年1回。高血圧・肥満の早期介入はQALY増加効果が高い。

- 脂質(非空腹時でも可)・HbA1c:リスク(家族歴・肥満・喫煙)がなければ3年ごと、あれば毎年。

- 肝機能・腎機能・尿(蛋白・潜血):年1回。慢性腎臓病の早期発見は医療費抑制に寄与。

- ピロリ菌検査(血清・便・呼気のいずれか)と除菌:一生に1回。若年での実施は胃がん一次予防として費用対効果が高い。

- B型・C型肝炎ウイルス:原則一度きりのスクリーニング。治療可能性を踏まえ費用対効果が良好。

- 子宮頸がん(女性):20歳から細胞診を2年ごと。HPVワクチン接種歴もリスク評価に加える。

- 性感染症(性行動に応じて):HIV、梅毒、クラミジア等はリスクに応じて適宜。

- 歯科検診:年1回。歯周病対策は生活習慣病予防にも波及効果。

腫瘍マーカー、全身CT/MRI、甲状腺エコーのルーチン実施は、この年代では費用対効果が乏しい。

40〜49歳:がん検診が加わる時期

- 大腸がん:便潜血検査(FIT)を年1回。死亡減少効果と費用対効果が確立。

- 肺がん:年1回の胸部X線(喫煙者は喀痰細胞診追加)。重喫煙者以外の低線量CTは費用対効果が低い。

- 乳がん(女性):マンモグラフィ2年ごと。高濃度乳房は超音波併用を個別検討。

- 子宮頸がん(女性):2年ごと継続。30歳以降はHPV検査併用の選択肢も。

- 胃がん:50歳から内視鏡が標準だが、ピロリ既感染・家族歴・萎縮性胃炎のある例では40代から2〜3年ごと内視鏡を検討。

- 生活習慣病(血圧・脂質・糖代謝)と腎尿検査:年1回。

- 心電図:年1回。高血圧・糖尿病・睡眠時無呼吸があれば特に有用。

50〜64歳:費用対効果の高いがん検診の核

- 胃がん:上部消化管内視鏡を2年ごと。ピロリ陰性・低リスクなら間隔延長も検討可能。

- 大腸がん:FIT年1回。陽性時に大腸内視鏡。家族歴や腺腫既往があれば5年ごとの内視鏡を選択肢に。

- 肺がん:喫煙歴が重い(例:30 pack-year相当)55〜80歳は低線量CTを年1回。非喫煙者はX線の範囲に留める。

- 乳がん(女性):マンモ2年ごと継続。ホルモン療法中は年1回も選択肢。

- 子宮頸がん(女性):2年ごと。HPV主検査が利用可能なら5年間隔も。

- 前立腺(男性):PSAは50〜69歳で意思決定共有のうえ1〜2年ごと。過剰診断と利益のバランスを説明の上で選択。

- 糖尿病・脂質異常・腎機能:年1回。治療中は必要に応じ短縮。

- 眼疾患:緑内障・網膜症リスクに対し眼底検査を1〜2年ごと。

65歳以上:過剰検査を避け、機能維持に資源配分

- がん検診の継続可否:余命・併存症・本人希望で個別判断。一般に大腸・乳・子宮頸・胃は75歳前後で見直し。

- 骨粗鬆症:女性は全例、男性もリスクがあればDXAを1〜3年ごと。転倒・骨折予防の費用対効果が高い。

- 腹部大動脈瘤(男性・喫煙歴あり):65〜75歳で腹部エコーを一度。

- 聴力・視力・口腔:年1回。フレイル・認知低下・誤嚥性肺炎の抑制に寄与。

- うつ・認知機能・転倒リスク評価:年1回。運動・栄養介入の効果が高い。

性別で異なる優先検査

- 女性:子宮頸がんと乳がん検診が中核。閉経前後は脂質・骨密度の評価を強化。甲状腺超音波のルーチンは推奨されない。

- 男性:PSAは意思決定共有のもと選択。喫煙者は肺がん検診の強化と腹部大動脈瘤スクリーニングが有用。

人間ドックのオプション検査の取捨選択

- 腫瘍マーカー(CEA、CA19-9、AFP等):無症候一般集団では偽陽性が多く費用対効果に乏しい。

- 全身CT・PET、頭部MRI:症状や高リスク所見がない限りルーチン実施は推奨しにくい。被曝・偶発所見対応のコストが上回る。

- 冠動脈カルシウムスコア(CAC):中等度心血管リスクの中高年でスタチン適応の意思決定支援として一定の費用対効果。

- 甲状腺・頸動脈エコー:前者は推奨度低、後者は動脈硬化高リスクに限定。

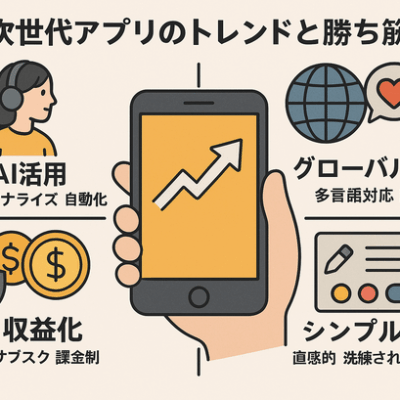

頻度最適化とAI活用の枠組み

同じ検査でもリスクに応じて間隔を最適化すると費用対効果が大きく向上する。例えば、HbA1cや脂質は低リスクでは3年ごと、境界域や家族歴ありなら毎年。乳房の高濃度乳腺はマンモに超音波を追加し、逆に低リスクでは過度な短期追跡を避ける。肺がんはpack-year、胃がんはピロリ感染歴・萎縮度、子宮頸がんはHPVワクチン接種・既往検査結果で層別化する。

AIは電子カルテや検診結果から年齢・性別・喫煙歴・家族歴・BMI・血圧・既往感染(ピロリ、HBV/HCV)・ワクチン歴・過去の検査所見を統合し、個々人の絶対リスクと検査の限界効用を推定できる。これにより、同じ予算内で死亡減少効果の高い検査へ優先配分し、不要なオプション検査を削るという意思決定を支援できる。