ECの伸長と「返品ゼロ」命題

アパレルECの拡大とともに、サイズ不一致に起因する返品は収益とサステナビリティの双方を蝕む構造的課題として顕在化している。物流費や再梱包、人件費に加え、破損・値下げ・廃棄のリスクが累積し、環境負荷も増す。AIを中核に据えた「返品ゼロのサイズ選び」は、単なるUX改善ではなく、仕入れから製造、在庫配分まで連動する業務変革のレイヤーで捉えられ始めている。

技術の中核:体型推定とフィット予測

鍵となるのは、ユーザーの体型を正確に把握し、SKUごとのフィットを確率的に推定する一連のパイプラインである。スマートフォンのカメラ画像や動画からの3D復元、深度センサーや加速度情報を組み合わせたマルチモーダル推定、既知の身長・年齢・性別・既購入サイズ履歴などの補助変数を統合する手法が実用化の軸にある。視覚モデルはポーズや衣服の重なりで生じるノイズを抑制し、統計モデルが部位別寸法と許容差を分布として扱う。商品側では、生地の伸縮性、厚み、裁断線、縫製公差、縮率などのメタデータを正規化し、ユーザーとSKUのマッチングを「体型×素材×設計」の三層で確率化する。

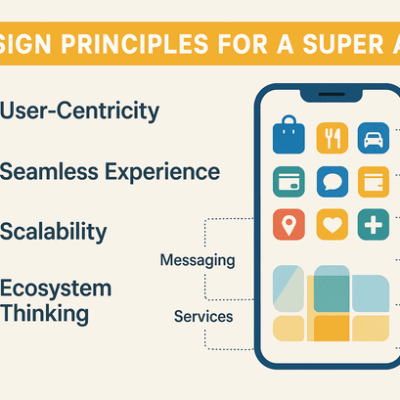

デジタルツインと生成AIの役割

ユーザーの体型デジタルツインと、服の物理特性をもつガーメントツインを結合し、部位ごとの圧迫・ゆとりをヒートマップで可視化する仕組みが広がる。物理ベースの布シミュレーションに加え、生成AIはパターンのグレーディング(サイズ展開)を連続パラメータとして扱い、特定体型に対する改良案を提示する。これにより、推奨サイズを返すだけでなく、ブランド側の設計最適化やサイズレンジ再設計に直接フィードバックが及ぶ。さらに、スタイル記述の自然言語を数値空間に埋め込み、嗜好とフィットを同時に満たす候補生成を行うことで、「欲しい」と「合う」を一体で最適化する基盤が整いつつある。

データ標準化と指標設計

サイズ呼称はブランド横断で非互換が常態化しており、SKUメタデータの標準化は不可欠だ。実測寸(身幅・肩幅・股下など)と伸長率、素材配合、加工条件を機械可読に整理し、サプライヤー由来のばらつきを検品データで補正する。ユーザー側は、寸法ベクトルと許容レンジ、着用シーン別のフィット選好をプロファイル化し、SKU×ユーザーの適合確率、返品リスク、交換確率、サイズ隣接度といった指標で意思決定を支える。共通語彙と測定手順の標準が進むほど、推奨のトレーサビリティが高まり、説明可能性が担保される。

アルゴリズム運用:学習と因果の分離

実運用では、サイズ推奨がユーザー行動を変え、その観測データが再学習に影響する循環が生じる。多腕バンディットによるオンライン最適化は有効だが、誤った探索は短期的な不満や離脱を生むため、安全制約付き探索が望ましい。サイズ選択と返品の因果効果を識別するために、過去購買やブランド嗜好など交絡を制御した因果推論が用いられる。コールドスタートに対しては、製品側特徴量のメタ学習、ユーザー側は過去保有アイテムの寸法トレースからのゼロショット推定が現実解となっている。

プライバシー・規制と倫理

体型データは個人性が高く、法域によっては生体測定情報として厳格に扱われる。取得・保存・推論の各段階でデータ最小化と目的限定、オンデバイス前処理、匿名化・削除権への対応が条件となる。説明責任の観点では、推奨理由の提示(例:肩幅・胸囲・伸縮性の一致度)や異なるサイズ選択時のフィット差分の開示が求められる。学習データに偏りがあれば特定体型に不利益が生じるため、分布監視と再重み付け、極端体型での堅牢性検証を継続する体制が必要だ。

導入効果とサプライチェーンへの波及

各社の公開事例やベンダー公表値では、サイズ関連の返品比率が高いカテゴリほど推奨の効果が顕在化しやすい傾向が示される。直接効果は返品率の低下と交換の最適化、間接効果はカスタマーサポート工数の削減、在庫回転の改善、梱包材・逆物流の削減などに及ぶ。SKU別の適合分布が明確になると、先行発注のサイズカーブを需要に整合させ、過剰在庫や欠品を抑制できる。さらに、可視化されたフィットギャップは、次期生産でのパターン改良やサイズ拡張の根拠となり、MDと設計がデータで連結する。

課題:現実の不確実性と包摂性

計測誤差、着用時の姿勢変化、洗濯後の寸法変化、素材の経時特性、同一サイズ内の縫製ばらつきなど、現実の不確実性は完全に消し込めない。AIは期待値を上げられても、分散をゼロにはできないため、寛容設計と許容差のモデリングが前提となる。また、インクルーシブなサイズ展開が不十分な場合、どれほど推奨を高度化しても満足度の上限は低い。アルゴリズムの公平性だけでなく、製品側のレンジ最適化が同時進行で求められる。

次のフロンティア:設計と販売の同時最適

推奨の精度向上は、販売後の返品抑制から、販売前の設計最適へ重心を移す。需要が集中する体型クラスタに対する微差別パターンの小ロット生産、受注生産のリードタイム短縮、地域別サイズ分布に基づくマイクロフルフィルメントなど、製造と物流を包含した最適化が視野に入る。デジタルプロダクトパスポートの普及は、素材・寸法・改良履歴のトレースを容易にし、リセールやお直しネットワークとの接続性を高める。ユーザー側では、体型変化を前提とした継続的フィット管理と、購入前の期待値制御(伸縮性や透け感の実物差に関する確率的提示)が信頼形成に寄与する。