課題の明確化:いつ売るべきか、どの出口を選ぶべきか

家を「いつ」「どう売るか」は、価格だけでなく、次の暮らし・資金繰り・税制まで絡む総合判断です。課題は大きく2つあります。第一に、市況の変動(金利・在庫・需要)をどう読むか。第二に、住み替えや賃貸化など複数の出口戦略から、家計とライフプランに最適な選択をどう設計するか。本稿ではAIの視点を取り入れ、市況指標と個別事情を統合した「売り時」と「出口」の考え方を整理します。

AI視点で読む市況:売り時のシグナル

- 金利動向:住宅ローン金利が上昇局面だと買い手の実質購買力は低下。上昇初期に売り切るか、賃貸化で回避する選択肢を検討。

- 在庫月数と成約スピード:新規登録件数/成約件数から把握。3〜4カ月水準で需給は均衡、6カ月超は買い手優位のシグナル。

- 価格の移動平均と乖離:エリア別の成約単価の3〜6カ月移動平均と自宅査定の乖離を確認。プラス乖離が縮小し始めたら早期売却の検討。

- 検索トレンド・内見予約の推移:季節性は春・秋が強く、長期休暇直前は弱い。反響の山に合わせて公開タイミングを最適化。

個別事情のトリガー設計:数字で「売りどき」を決める

- 損益分岐点:想定売却価格 − 売却費用 − 残債 = 手取り。手取りが0〜マイナスに近づく局面は、価格調整か出口変更(賃貸化等)を検討。

- 保有コスト:固定資産税、管理修繕費、空室リスクの合計と、1年あたりの価格下落見込みを比較。保有コスト>期待値上昇なら早期売却の根拠。

- 税制の窓:居住用財産の3,000万円特別控除、5年超所有の長期譲渡税率、10年超所有の軽減特例など、適用可否と期限をカレンダー化。

- ライフイベント:転勤・進学・相続などは需要が立つ時期に合わせると価格・スピードで有利。

出口戦略の選び方:4つの定石と使い分け

- 価格先行の早期売却:初値を周辺上位帯の下限に置き、30日で反響最大化。滞留14日で写真・説明、21日で価格5%調整などKPI運用。

- 付加価値売却:小規模リフレッシュ(クリーニング、照明・水回り交換、ホームステージング)で回転率と単価を底上げ。

- 住み替えの順序設計:売り先行は資金明確・値引き耐力高、買い先行は住環境の連続性がメリット。ブリッジローンや仮住まい費用を織り込む。

- 賃貸化・リースバック:市況悪化時の時間稼ぎや手取り確保に有効。ただし修繕計画と出口再設定(2〜3年後の売却)を同時に設計。

実務プロセス:AIが効く局面と運用

- プレ査定の精度向上:同型間取り・築年帯・駅距離の「真の比較対象」に絞ることで誤差を縮小。ノイズの多いポータル平均は鵜呑みにしない。

- 公開タイミング:検索需要の強い曜日・時間帯に合わせ初回露出を設計。1週目の反響が鈍い場合、写真差し替えとタイトルを即時ABテスト。

- 価格の二段階戦略:初値は関心獲得、2段目で成約を取りに行く。心理的価格帯(例:3,980万円/3,990万円)を意識。

- 交渉の型:想定指値幅を事前定義し、設備保証・引渡猶予など非価格条件で歩み寄る。

リスクと備え:売却の落とし穴を避ける

- 残債割れリスク:手取りがマイナスの場合は任意売却や追加入金の要否を早期に整理。金融機関と事前協議を。

- 情報の非対称:重要事項や修繕履歴を可視化すると交渉が短期化し、価格も安定。ホームインスペクションは信頼性を上げる投資。

- 年度跨ぎコスト:固定資産税の課税基準日(1/1)と引渡時期の調整で清算額が変動。スケジュールに反映。

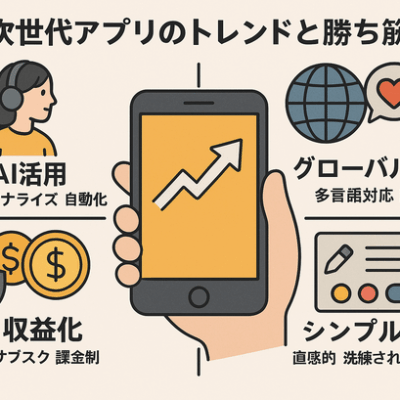

まとめ:ルール化して「迷い」を減らす

市況シグナル(金利・在庫・成約速度)と、家計KPI(手取り・保有コスト・税制の窓)をルール化し、トリガーが点灯したら出口戦略を自動選択するのが、AI時代の売り方です。感情ではなくデータで初値と公開時期を決め、反響に応じて素早く手当てする。こうしたオペレーションが、価格・スピード・安心のバランスを最適化します。