近年、生成AIの進化は目覚ましく、誰もが手軽に文章や画像、音楽といったコンテンツを生み出せる時代になりました。この技術は私たちの創造性を大きく広げる一方で、新たな法的課題も浮かび上がらせています。その中でも特に深刻なのが「著作権侵害」の問題です。「AIが作ったこのイラスト、どこかで見た作品にそっくり…」「自分の作品がAIの学習に使われ、似たようなものが大量に作られたらどうしよう…」そんな不安を感じている方も少なくないでしょう。今回は法律の専門家として、AIが関わる著作権侵害の課題を整理し、万が一トラブルに巻き込まれた際の法的対処術を分かりやすく解説します。

AIと著作権の新しい関係性:何が問題なのか?

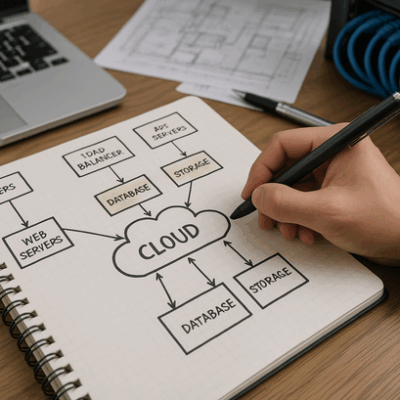

まず、なぜAIと著作権が問題になるのか、その背景を簡単に理解しておきましょう。多くの生成AIは、インターネット上にある膨大なデータ(テキスト、画像、音楽など)を「学習」することで、新しいコンテンツを生成する能力を身につけます。この学習データには、当然ながら著作権で保護された作品が大量に含まれています。

現在の日本の法律では、AIが学習目的で著作物を収集・利用することは、原則として著作権者の許諾なく行えるとされています(著作権法第30条の4)。しかし、問題はAIが生成した「出力物(生成物)」です。もしAIが生成したものが、学習元となった特定の作品と酷似していた場合、それは著作権侵害(複製権や翻案権の侵害)にあたる可能性が出てきます。意図していなくても、偶然似てしまうケースや、特定のアーティストの作風を模倣するような指示(プロンプト)によって、結果的に著作権を侵害してしまうリスクが潜んでいるのです。

「もしかして著作権侵害?」と感じたときの初動対応

ご自身の作品に酷似したAI生成物を発見した場合、感情的になってしまうのも無理はありません。しかし、まず大切なのは冷静に事実を確認することです。

1. 類似性の客観的な比較

まず、ご自身のオリジナル作品と、問題となっているAI生成物を並べて、具体的にどの部分が、どの程度似ているのかを客観的に分析・記録しましょう。著作権で保護されるのは「アイデア」ではなく、その「表現」です。「猫のキャラクター」というアイデア自体は誰でも自由に利用できますが、「特定の表情やポーズ、服装をした唯一無二の猫のキャラクターの表現」は保護の対象となります。表現上の本質的な特徴が同じかどうか、という観点で比較検討することが重要です。

2. 証拠の保全

次に、著作権侵害の証拠を確保します。具体的には、以下のものを保全しておきましょう。

- 侵害が疑われるAI生成物が公開されているWebページのスクリーンショットやURL

- AI生成物が投稿された日時や投稿者の情報

- ご自身のオリジナル作品をいつ創作・公表したかが分かる証拠(ファイルの作成日時、SNSへの投稿履歴、ウェブサイトへの掲載日など)

これらの証拠は、後の交渉や法的手続きにおいて極めて重要な役割を果たします。

ステップで解説!著作権侵害への具体的な法的対処術

証拠が揃ったら、具体的なアクションに移ります。いきなり訴訟を考えるのではなく、段階的に対応を進めるのが一般的です。

ステップ1:警告・削除要請(任意交渉)

まずは、侵害者に直接コンタクトを取ることを試みます。AI生成物を投稿した人物が特定できる場合は、その人物に対して内容証明郵便などで警告書を送付し、著作権侵害である旨を伝え、コンテンツの削除や使用中止を求めます。また、SNSやプラットフォーム上で公開されている場合は、その運営会社に対して「送信防止措置依頼(削除依頼)」を行うのが有効です。多くのプラットフォームは、著作権侵害に関する申し立てのための専用フォームを用意しています。

ステップ2:法的措置の検討

任意交渉で解決しない場合や、相手方が誠実な対応をしない場合は、裁判所を通じた法的手続きを検討します。主な手続きには以下のようなものがあります。

- 差止請求: これ以上、著作権侵害行為をやめるように求める手続き。

- 損害賠償請求: 著作権侵害によって受けた損害の賠償を求める手続き。

- 発信者情報開示請求: 匿名で投稿している侵害者の身元を特定するための手続き。

これらの法的手続きは専門的な知識を要するため、この段階に至った場合は、著作権問題に詳しい弁護士に相談することを強くお勧めします。

AI利用者が加害者にならないための予防策

一方で、私たちがAIを利用する際に、意図せず「加害者」にならないための注意も必要です。生成AIを安心して活用するために、以下の点を心掛けましょう。

- 利用規約の確認: 使用するAIサービスの利用規約をよく読み、生成物の著作権が誰に帰属するのか、商用利用が可能かなどを確認する。

- 生成物のチェック: 生成したコンテンツを公開・商用利用する前に、既存の有名な作品やキャラクターと酷似していないか、画像検索などを活用して確認する癖をつける。

- プロンプトの工夫: 「特定の作家のスタイルで」「〇〇というキャラクター風に」といった、他者の著作権を侵害するリスクが高い指示は避ける。

まとめ:AI時代における著作権との賢い付き合い方

生成AIは、私たちの創造活動を豊かにしてくれる強力なツールです。しかし、その利用には著作権侵害という法的リスクが伴うことを常に意識しなければなりません。万が一、ご自身の権利が侵害された疑いがある場合は、冷静に証拠を集め、段階的に対処を進めてください。そして、自分がAIを利用する際には、他者の権利を尊重する姿勢を忘れないことが大切です。技術の進化とともに、法律や社会のルールも変化していきます。最新の情報に関心を持ち、もし困ったときには一人で抱え込まず、専門家の力を借りることも視野に入れながら、この新しい技術と賢く付き合っていきましょう。