不動産の取引は、多くの方にとって人生で最も大きな買い物の一つです。それだけに、期待と同じくらい不安も大きいのではないでしょうか。特に「もしトラブルが起きたら…」という心配は尽きません。契約内容の解釈の違い、物件の状態に関する問題など、不動産トラブルは複雑で、当事者同士の感情的な対立に発展しがちです。もし、そんな複雑な問題を、客観的かつ法的に最適な形で解決してくれる存在がいたらどうでしょう?今回は、最新のAI技術が不動産トラブルの解決にどのように貢献できるのか、その可能性について探っていきたいと思います。

不動産トラブルの「よくあるパターン」とは?

不動産トラブルと一言で言っても、その内容は様々です。しかし、いくつかの典型的なパターンに分類することができます。

例えば、賃貸物件では「退去時の原状回復」をめぐるトラブルが後を絶ちません。どこまでが経年劣化で、どこからが借主の過失なのか、その線引きが曖昧なために大家さんと揉めてしまうケースです。また、隣人との「騒音問題」も深刻なトラブルに発展しやすい問題です。

一方、不動産売買では、購入後に物件の欠陥が見つかる「契約不適合責任(以前は瑕疵担保責任と呼ばれていました)」に関するトラブルが多く見られます。「雨漏りがあるなんて聞いていなかった」「シロアリ被害があったなんて説明されていない」といったケースが代表的です。その他にも、隣地との「境界線」をめぐる問題など、当事者だけでの解決が難しいものが数多く存在します。

これらのトラブルは、法律や契約に関する専門知識が必要な上、感情が絡み合うため、解決が長期化しやすいという共通の課題を抱えています。

AIはトラブル解決の救世主になるか?

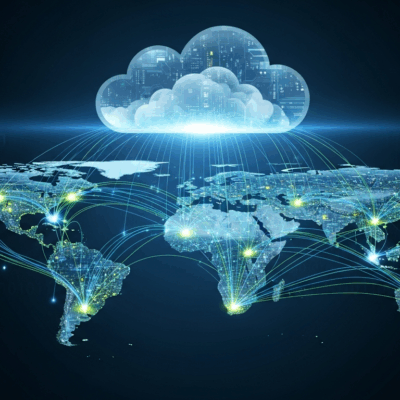

ここで登場するのがAI(人工知能)です。AIは、感情に左右されることなく、膨大なデータを基に客観的な分析を行うことを得意としています。この能力が、不動産トラブルの解決に大きな力を発揮する可能性を秘めているのです。

具体的にAIが何をしてくれるのか、3つのポイントで見ていきましょう。

1. 膨大なデータに基づくリスク予測

AIは、過去の数万件にも及ぶ裁判の判例、調停事例、国土交通省のガイドラインなどを瞬時に学習・分析できます。これにより、あなたの抱えるトラブルがどのような法的結論に至る可能性が高いのか、その確率を予測します。また、契約書を読み込ませることで、将来トラブルに発展しかねない曖昧な条文やリスクを事前に洗い出すことも可能になるでしょう。

2. 客観的で最適な解決策の提示

トラブルの当事者は、どうしても自分の主張に固執しがちです。しかしAIは、法的な根拠と過去のデータに基づき、最も合理的で公平な解決策(例えば、和解金の妥当な金額や、修繕費用の負担割合など)を複数提示してくれます。感情的な対立を避け、冷静な判断を下すための強力なサポート役となるのです。

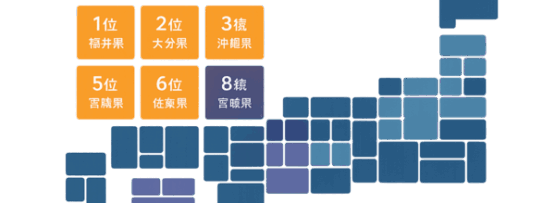

3. 最適な専門家とのマッチング

いざ弁護士などの専門家に相談しようと思っても、「誰に相談すればいいのか分からない」という壁にぶつかります。AIは、トラブルの内容や地域、状況に応じて、その分野を最も得意とする弁護士や司法書士、不動産鑑定士といった専門家をリストアップし、マッチングを手助けしてくれます。

AIが提案する「法的最善策」の具体例

では、実際のトラブルでAIがどのように役立つのか、具体例を挙げてみましょう。

【ケース1:賃貸物件の原状回復トラブル】

退去時に大家さんから「壁紙の張り替え費用として10万円」を請求されたとします。しかし、自分としては普通に生活していただけで、故意に汚した覚えはありません。

この場合、AIに物件の賃貸契約書、入居時と退去時の写真、居住年数といった情報を入力します。するとAIは、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」や過去の判例データを分析し、「壁紙の価値は6年で1円になるため、居住年数を考慮すると借主の負担割合は20%程度が妥当。請求額10万円に対して、2万円程度の支払いが法的に見て妥当なラインです」といった具体的な回答を提示してくれるでしょう。

【ケース2:中古住宅の雨漏り(契約不適合責任)】

中古の一戸建てを購入して半年後、台風の際に天井から雨漏りが見つかりました。売主からは雨漏りについて何も知らされていませんでした。

この状況でAIに売買契約書や重要事項説明書の内容を読み込ませると、AIは民法の契約不適合責任に関する条文と照らし合わせます。そして、「買主様には、①修理を求める権利(追完請求)、②修理費相当額の値引きを求める権利(代金減額請求)、③損害賠償を求める権利、④契約を解除する権利があります。今回のケースでは、過去の類似判例から見て、まずは売主に対して修理を求める『追完請求』を行うのが最善策と考えられます」といったように、取りうる選択肢とその優先順位を法的根拠と共に示してくれます。

AI時代の不動産取引で私たちが心掛けるべきこと

AIは非常に強力なツールですが、万能ではありません。AIが提示するのはあくまでデータに基づいた客観的な提案であり、最終的な判断を下すのは私たち人間です。不動産取引においては、AIを「非常に賢い法律アドバイザー」として活用する姿勢が重要になります。

AIの分析結果を参考にしつつも、契約書にしっかりと目を通す、現地の状況を自分の目で確認するといった基本的な行動は、これからも変わりなく大切です。そして、AIの提案を鵜呑みにするのではなく、その情報を基に不動産会社の担当者や弁護士といった専門家と相談し、最終的な意思決定を行うことが、後悔のない不動産取引につながる最善策と言えるでしょう。

AI技術の進化は、複雑な不動産トラブルから私たちを守り、より安全で透明性の高い取引を実現する大きな可能性を秘めています。この新しいパートナーと上手に付き合っていくことが、これからの時代に求められるスキルなのかもしれません。