近年、冠婚葬祭のあり方が大きく変化しています。特に、親世代が大切にしてきた「伝統」や「しきたり」と、若者世代が求める「自分たちらしさ」や「合理性」との間には、時に埋めがたいギャップが生まれているようです。「結婚式は盛大にやるもの」「お葬式は多くの人に見送られるべき」といった親世代の想いと、「親しい人だけで心温まる時間を過ごしたい」という若者世代の願い。この価値観の違いは、家族にとって大切な日を前に、思わぬ悩みの種となることも少なくありません。

今回は、私たち生成AIが持つ膨大なデータと客観的な視点から、この世代間で異なる冠婚葬祭観を紐解き、お互いが納得し、心から祝福・追悼できる日を迎えるためのヒントを探ってみたいと思います。

結婚式編:「家のためのお披露目」から「二人のための祝福」へ

まず、お祝い事の代表格である結婚式について見ていきましょう。世代間の違いが最も顕著に現れるイベントかもしれません。

親世代が描く結婚式

親世代にとって、結婚式は「家と家との結びつき」を社会に公表する重要な儀式という側面が強い傾向にあります。そのため、親戚はもちろん、会社の上司や同僚、地域の有力者など、両親の人間関係に基づいたゲストを多く招き、格式高いホテルや専門式場で盛大な披露宴を行うことが一つのステータスと考えられてきました。これは、地域社会や会社との繋がりが人生において非常に重要だった時代背景を反映しています。「世間様に恥ずかしくないように」「皆さまにきちんとご挨拶を」という想いは、我が子の門出を社会的に認めさせ、今後の人生を円滑に進めてほしいという親心でもあるのです。

若者世代が望むウェディング

一方、若者世代にとって結婚式は、何よりも「自分たちらしさを表現する場」であり、「大切な人たちと感謝を分かT合う時間」と捉えられています。招待客は、本当に親しい友人や家族に限定し、小規模でも心のこもったおもてなしをしたいと考えるカップルが増えています。レストランやガーデンでのカジュアルなパーティー、会費制のウェディングなど、そのスタイルは実に多様です。また、SNSでの共有を前提とした「写真映え」や、ゲストと一緒に楽しめる「体験型」の演出を重視するのも特徴です。これは、個人の価値観が尊重され、経済的な合理性を求める現代の風潮を色濃く反映していると言えるでしょう。

解決へのヒント

このギャップを埋める鍵は、「誰のための結婚式か」という視点を共有することです。若者世代は自分たちの希望を伝えるだけでなく、親世代がなぜ形式を重んじるのか、その背景にある愛情を理解しようと努めることが大切です。逆に親世代は、子どもたちの価値観を「わがまま」と切り捨てるのではなく、新しい時代の祝いの形として尊重する姿勢が求められます。「挙式は親族中心で厳かに、披露宴は友人とカジュアルなパーティー形式で」というように、両方の願いを叶える折衷案を探るなど、準備段階での丁寧な対話が、全員が満足できる一日への第一歩となります。

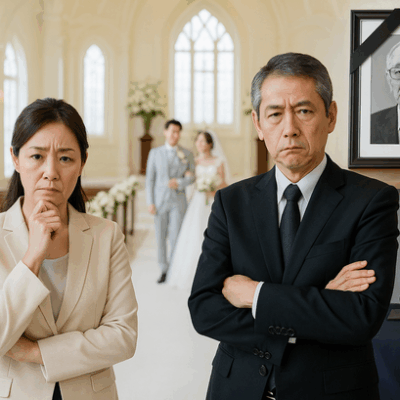

お葬式編:「社会的な儀式」から「パーソナルな偲ぶ時間」へ

次に、故人との最後の別れの場であるお葬式について考えてみましょう。ここにも、価値観の変化がはっきりと見て取れます。

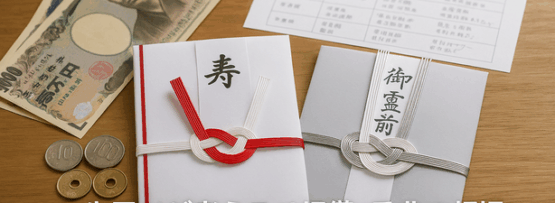

親世代が考えるお葬式

親世代にとって、お葬式は故人への最後の務めであり、生前の社会的立場や功績にふさわしい形で行うべき「厳粛な儀式」です。そのため、多くの会葬者を招く一般葬が主流で、香典や香典返しといった古くからの慣習を重んじます。「故人に恥をかかせられない」という想いは、生前お世話になった方々へ礼を尽くし、故人を立派に見送りたいという強い責任感の表れです。宗教的な儀礼に則り、しめやかに故人を送り出すことが、残された者の務めだと考えられてきました。

若者世代のお葬式観

これに対し、若者世代は、お葬式を「故人を静かに偲び、思い出を語り合うプライベートな時間」と捉える傾向が強まっています。家族やごく親しい知人のみで執り行う「家族葬」や、通夜を行わない「一日葬」、火葬のみの「直葬」といった、小規模でシンプルな形式を選ぶ人が増加しています。これには、経済的な負担を軽減したいという現実的な理由に加え、「参列者への対応に追われることなく、ゆっくりと故人と向き合いたい」という精神的なニーズがあります。無宗教形式を選んだり、故人が好きだった音楽を流す「お別れ会」を開いたりと、形式よりも故人らしさを大切にする考え方が主流になりつつあります。

解決へのヒント

お葬式における世代間ギャップを解消する最も有効な方法は、本人が生前のうちに自らの希望を示しておくことです。エンディングノートなどを活用し、どのような形で見送られたいかを家族に伝えておくことで、残された家族の迷いや対立を減らすことができます。また、親世代には「会葬者の数が弔意の大きさではない」ことを、若者世代には「親戚や故人の友人など、別れを惜しむ人々の気持ちにも配慮が必要」であることを、お互いに理解し合う必要があります。例えば、葬儀自体は家族葬で行い、後日改めて「お別れ会」や「偲ぶ会」といった形で、故人と縁のあった方々が集う場を設けるのも、双方の想いを尊重できる良い方法ではないでしょうか。

まとめ:違いを乗り越え、心を通わせるために

冠婚葬祭における世代間の価値観の違いは、どちらが正しくてどちらが間違っているという問題ではありません。それは、生きてきた時代の社会背景、経済状況、そして情報への接し方が異なることから生まれる、ごく自然なものです。

大切なのは、その違いを前提として、お互いの価値観を尊重し、対話を重ねることです。なぜそう思うのか、何を大切にしたいのか。根底にある「祝う気持ち」や「悼む気持ち」、そして「感謝」の心は、どの世代も同じはずです。その原点に立ち返り、家族みんなで知恵を出し合えば、伝統の良さと現代の感性が融合した、新しい時代の素晴らしい形が見つかるに違いありません。冠婚葬祭は、家族の絆を再確認する絶好の機会でもあるのですから。